「なぜ、練り餌はクロダイ(チヌ)釣りに効果抜群なのか?」6つの基本と特徴

クロダイ(チヌ)釣りにおいて、練り餌は非常に効果的な餌の一つです。

練り餌として、魚に口を使わせる餌としての側面もある一方、ウキの浮力調整や風対策にも使用できる練り餌の魅力について紹介していきます。

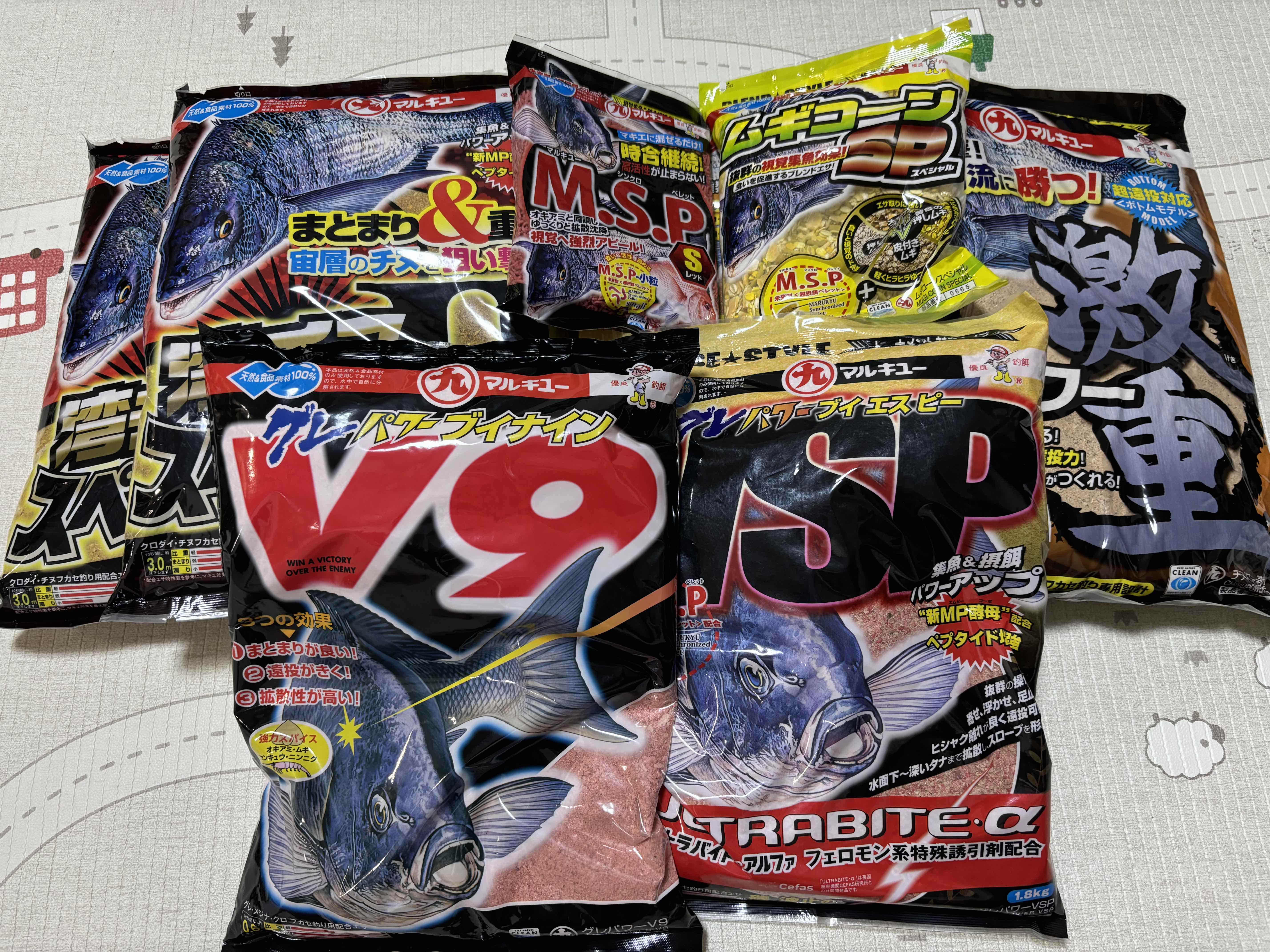

色々な色があったり、味があるので練り餌だけでも釣具店に沢山並んでいて眺めているだけで面白いです。

最強の餌取り対策餌は練り餌?

本命のクロダイ(チヌ)を狙う際に、特に夏場や秋口にかけては、「餌取り(餌だけを取る小魚類)」が大量に沸き、悩まされることがあります。

クロダイ(チヌ)の餌取り対策の基本として、コマセワークや撒き餌の種類、投入する場所などにより餌取りをかわしていく方法は色々ありますが、一つの方法として効果的なのは「練り餌」に変えてしまうことではないでしょうか。

ちなみに有効なのはクロダイ(チヌ)のみで、メジナ(グレ)はオキアミの方が圧倒的にウイが良いです。

餌を狙った層まで落としたいのに、餌取りが途中で食べてしまい、原型がほとんどない状態で狙った層まで落ちる、食べ尽くされてしまい狙った層まで餌が残らないという状況を解決するために練り餌が有効です。

とてもシンプルな話が練り餌にすることで、餌取りに強く、場合によっては見向きもされずに狙った層まで落ちていきます。

練り餌は比重も高いため、落ちるスピードもあるため、底付近が釣れるポイントになりやすいクロダイ(チヌ)釣りにおいて、相性が良いのは言うまでもありません。

狙った層に落ちた練り餌が今度はじっくりと溶け出して、本命のクロダイ(チヌ)にアピールするという流れです。

ただし、あまりにアピール力が高い目立つ色の場合、小鯖やフグなどが反対に寄って来やすいということもあるので、練り餌の種類は最低2種類はあった方が良いと思います。

餌取り対策以外の練り餌活用方法と特徴

練り餌には沢山の魅力があり、役割があります。

6つ紹介します。

- 軽い仕掛けで、馴染ませたい時

- 潮の関係で、ガン玉の代わりに練り餌で沈めていきたい

- 風が強い時、非常が高い練り餌はオモリ代わりになる

- 練り餌は混ぜられるため、集魚効果にアクセントを付けられる

- 着色練り餌を用いることで、餌にアクセントをつける

- 練り餌同士を混ぜることで、明滅効果を発揮する

- 仕掛けと撒き餌が同調しにくいシチュエーション

僕個人的な使い方として、全て半誘導前提ですが、一番練り餌を多用するシチュエーションとして、風が強い時や波が立っている時など、海がやや荒れている時に、仕掛けの一部として練り餌を用いることがあります。

風が強い時はオキアミを投入すると、仕掛けが回転しやすく、時間の経過と共にトラブルになった経験があるため、風が強い時は練り餌を投入することが多いです。

もちろん、オキアミで釣れている時はオキアミで継続しますが、特に反応が薄い時は練り餌に変えます。

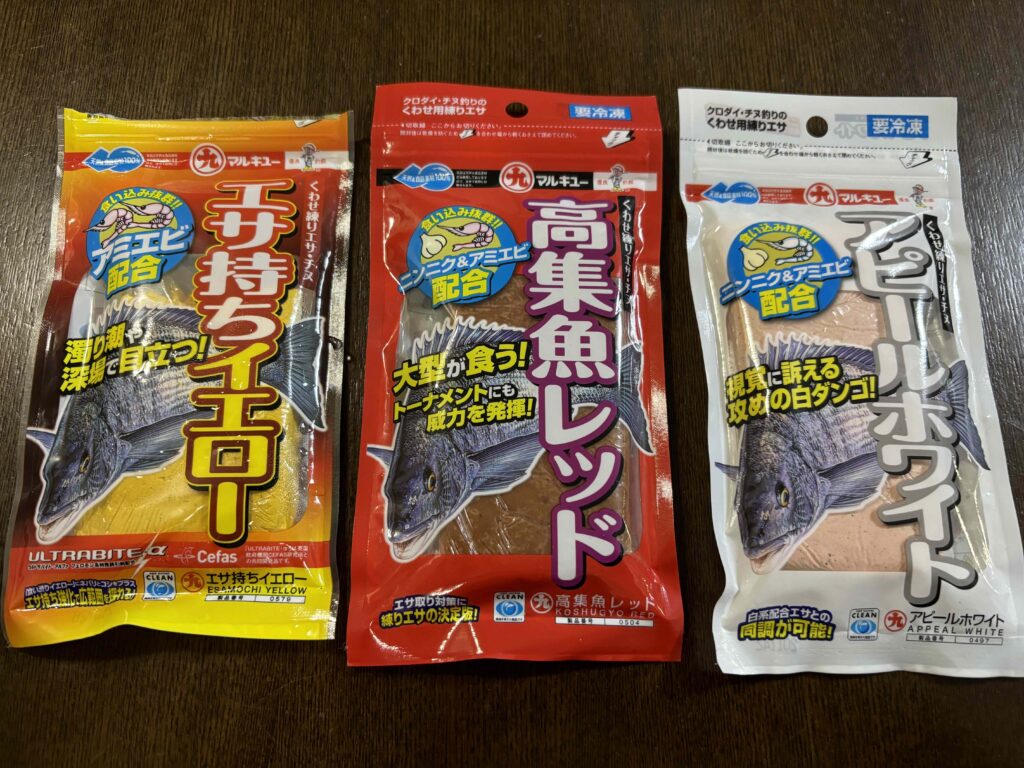

お菓子みたいな匂いが好きなのもあって、マルキューの黄色系の色の「餌持ちイエロー」はクロダイ(チヌ)の場合、基本的に持っていきます。

軽い仕掛けで馴染みが悪い時(仕掛けが落ちていかない、仕掛けが立たない)にオモリ代わりとして、練り餌を使って仕掛けを馴染ませにすることも多いです。

練り餌の付ける量によっては少しづつ沈んでいくような状態になりやすいです。

現場で付け餌の量を変えて調整してみてください。

ガン玉で調整するより遥かに仕掛けをコントロールしやすいです。

一番下にオモリが付いている状態ですから。

また、一番多用するシチュエーションとして、表層付近の上潮だけがスピードが早い時に、ウキをしもらせるため(ウキが少し沈んでいる状態)付け餌を練り餌に替えます。

仕掛けを馴染ませている時より深く潜っている状態です。

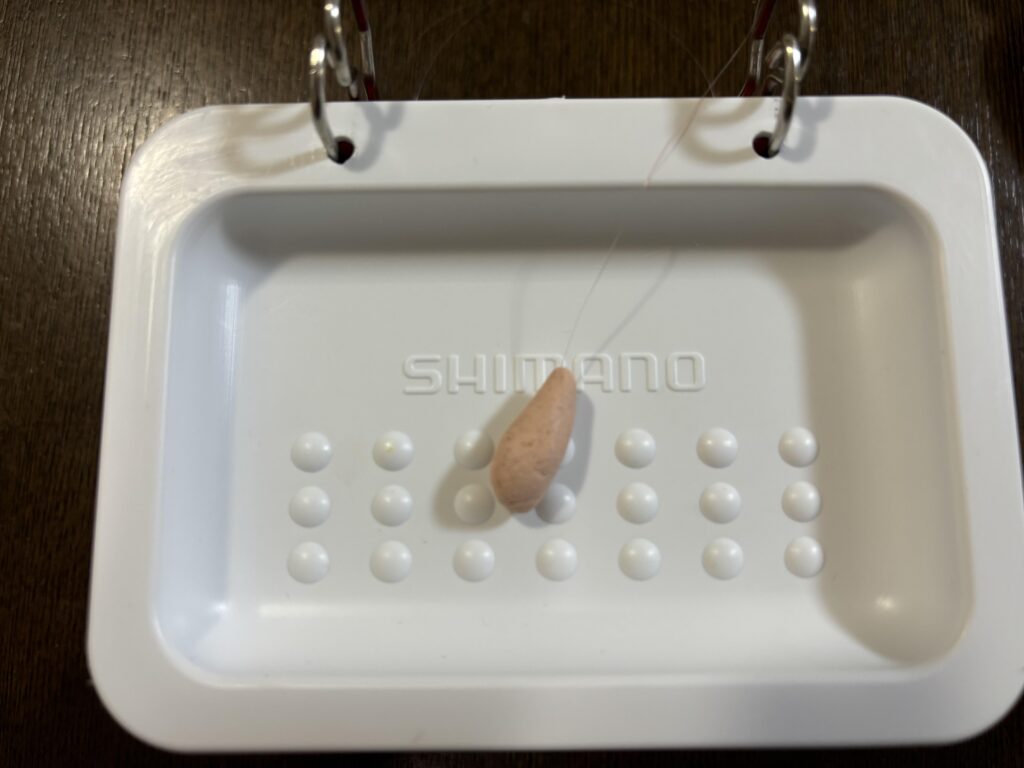

(実際は写真より深く潜らせています)

この状態ではウキでのアタリが取れないので、道糸を張り気味にして竿先でアタリを取るようにします。

こうすることで、ウキだけが早く流され、仕掛けが馴染まずアタリが出せないということを回避できます。

練り餌でアタリは出るけど、針掛りしない時は少し練り餌を練ってみてください。

どのメーカーでも練り餌を練ると柔らかくなります。

柔らかくなると、食いが良くなります。

また、ぜひ試して欲しいのが練り餌同士を混ぜてマーブル柄にすることです。

ルアーマンだった僕からすると明滅効果はルアー的に誘う基本の考え方ですが、餌釣りでも明らかに有効と感じています。

騙されたと思って一度試してみてください。

この餌に反応する魚が一定数いるような気がします。

練り餌の面白いところは、撒き餌と完全同調させなくても魚がヒットしやすい点があります。

あくまでヒットしやすいだけで、人によっては大差ないという方もいますので、あくまで個人的感想として聞いてください。

仕掛けと撒き餌が同調しているかわからないという状況がある場合、とりあえず、練り餌に変えてみるというのも手です。

練り餌単体で、魚にアプローチしてくれると思っているので、撒き餌が効きにくい激流のポイントで、釣りのポイントとして合っているか判断するのにも使います。

そのため、浅瀬で流れが早いことが多い磯でクロダイ(チヌ)釣りをするなら、練り餌はぜひ持っていって欲しいです。

練り餌の基本的な付け方は涙型

練り餌は基本的に針を完全に隠してしまうように、涙型にセットするのが一番良いと思います。

この涙型にセットするのを基本にして、少し細くして沈下スピードを上げてみたり、反対に四角くセットすることで抵抗を増やして沈下スピードを遅くすることもできます。

また、餌取りが多い時はボリュームを付けてセットしたり、餌取りが少ない時は小さくつけるのも有りです。

先ほどのご紹介の通り、仕掛けの馴染ませ加減を調整する時にも付け方で変わります。

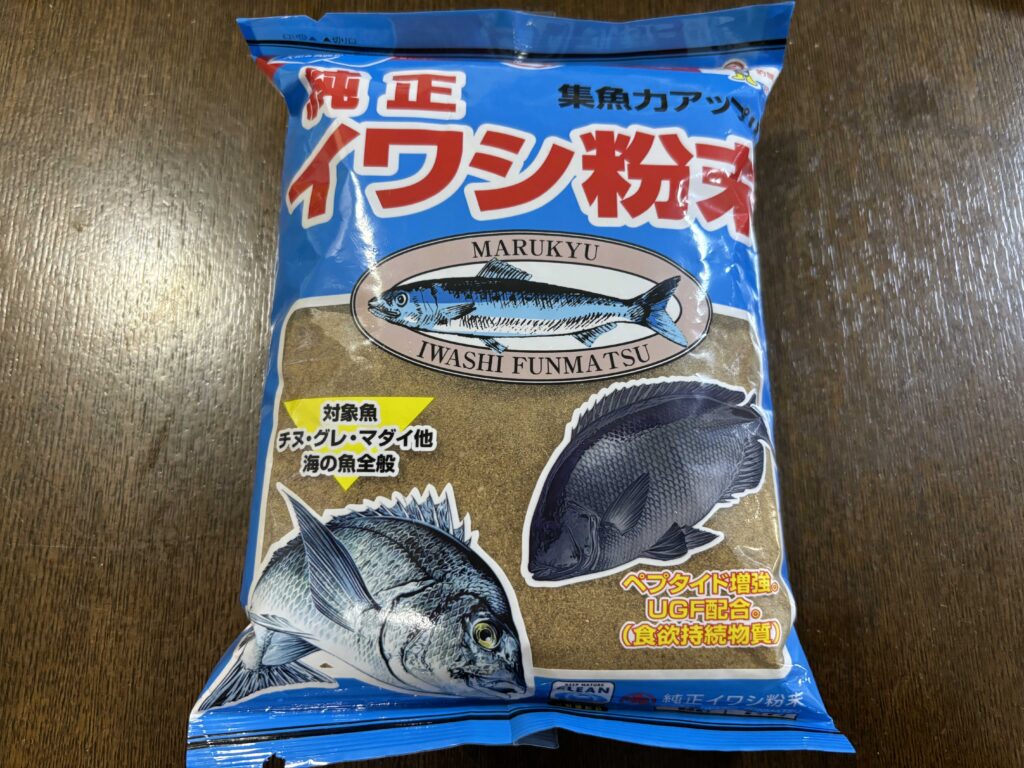

最後に練り餌の面白いやり方として、配合餌を混ぜて使うこともできます。

一番有名なのはイワシ粉末を練り餌にまぶして練り込んで使うことです。

やっぱり大型の魚を狙う時はそのポイントにいる大型を狙う時はイワシの匂いは強烈に作用するのでしょう。

僕はあまり使いこなせてないですが、試してみるのも有りだと思っています。

練り餌のカラーはバカに出来ない

練り餌の強みとして、着色された練り餌が色々出ていることです。

この色選びもルアーを選ぶ面白さにも通ずるものがあり、面白いですよね。

クロダイ(チヌ)はそもそも色の認識ができている実験結果が出ており、練り餌に着色したものを何種類も実験した結果、明度の高い練り餌にアタリが集中したという結果が出ています。

実際の釣り場では海の色や時間帯も考慮する必要がありますし、大型は反対に警戒してしまう可能性があるので、単一的に明るいカラーが良いとは言えません。

大型に赤色が良いと言われるのは海の中では赤色は保護色で、深くなればなるほど見えなくなるからとも言われています。

また、練り餌にもなんでこんなに色があるのかな、と思いますが、やはり色によって食いやすい色が地域によって、タイミングによってはあります。

僕の場合、黄色が調子がよい印象がありますが、場所によっては赤が最高だという方もいるので、地域や人によって得意なカラーがあるのかもしれません。

マルキューの餌釣り部門にも、全国からこのカラーが良いという声が届いているはずですから、その声を反映して色を選択していると思いますので、ある程度は全部実績のあるカラーだと思っています。

個人的には濃い緑色の練り餌を発売して欲しいですね。笑

最後までご覧いただきありがとうございます。