『釣れる!』オキアミの釣り針への刺し方『超基本』

今回はウキフカセ釣り中心とした釣り針へのオキアミの付け方についてご紹介します。

もちろん、ウキフカセ釣りのみならず、防波堤でのオキアミの付け方としても機能しますので、是非参考にしてみてください。

オキアミの付け方は数多くありますが、これだけ覚えていたら、大体のシチュエーションに対応出来るという付け方を厳選して紹介します。

オキアミの針への付け方で釣果が変わることがありますし、針のキラメキが見えるだけでオキアミを口にしない魚などもいるので、釣り針へ丁寧にしっかり慌てずに付けることは釣果への第一歩です。

慌てたり、いい加減に針付けするとそれだけで釣れない餌を放り込んでいることになります。

それではもったいないので、しっかりした付け方をマスターしましょう。

オキアミを針に付ける前の下準備

オキアミを購入したら、そのまま付けるのではなく少し工夫することで釣りがしやすくなったり、魚の食いが変わったりします。

尾羽を取る

基本的にオキアミを付ける時は尾羽(おばね)と言われる尻尾部分にあたる箇所は取った方が良いです。

理由は二つあります。

- 海中でオキアミが不自然に回転しないようにする

- 針先が入る入り口を作る

海中でオキアミが糸などに引っ張られていてただでさえ、少し不自然な動きをしているのに、生物的におかしな回転する動きがあると魚の食いが悪くなる傾向にあります。

そのため、尾羽は取ってしまうのが理想です。

また、尾羽側の身は少し固めですので、尾羽側から針先を刺すことで、少し餌が取れにくいという効果もあります。

頭を取る

オキアミの頭を取ってしまうのも付け方によってはあります。

理由は四つあります。

- 海中で不自然に回転しないようにする

- 針先が入る入り口を作る

- 魚が頭等の硬い部位を嫌がる場合

- オキアミの海中での抵抗を減らしたい(早く落ちる)

最初の二つは尾羽を取る理由と重複していますので割愛します。

オキアミの付け餌で面白いのが、魚がオキアミの頭を嫌って食いが渋ることがあることです。

高々、オキアミの頭くらい簡単に食べてしまいそうですが、魚達からすれば意外と嫌な部位であることもあるようです。

ですので、頭を取り除いて付けることもあります。

基本的な付け方で魚の反応が薄い時は頭を取ってみてください。

また、頭を取ることで一番大きい変化は「オキアミが早く落ちていくこと」です。

例えば、小魚がたくさん群れていて、オキアミがかじられてしまってすぐに餌が無くなってしまうというシチュエーションがあれば、頭を取ってしまい、出来る限り小魚がいる層を早く脱出できるように落ちていくスピードを上げてあげる効果があります。

殻を剥く

オキアミは厳密に言えば、プランクトンの仲間ですが、その体には殻が付いています。

ほぼエビみたいなものですよね。

その殻が頭を嫌うのと同じ理屈で、少し釣れづらくなることがあります。

いつか魚に聞いてみたいですよね・・・「殻嫌いなの?」と。笑

剥き身にすることで釣れる魚がいますので、少し手間はかかりますが殻を剥いてみてください。

剥き身だけに強く反応する魚もいます。

どの釣り場での通用する基本的なオキアミの付け方

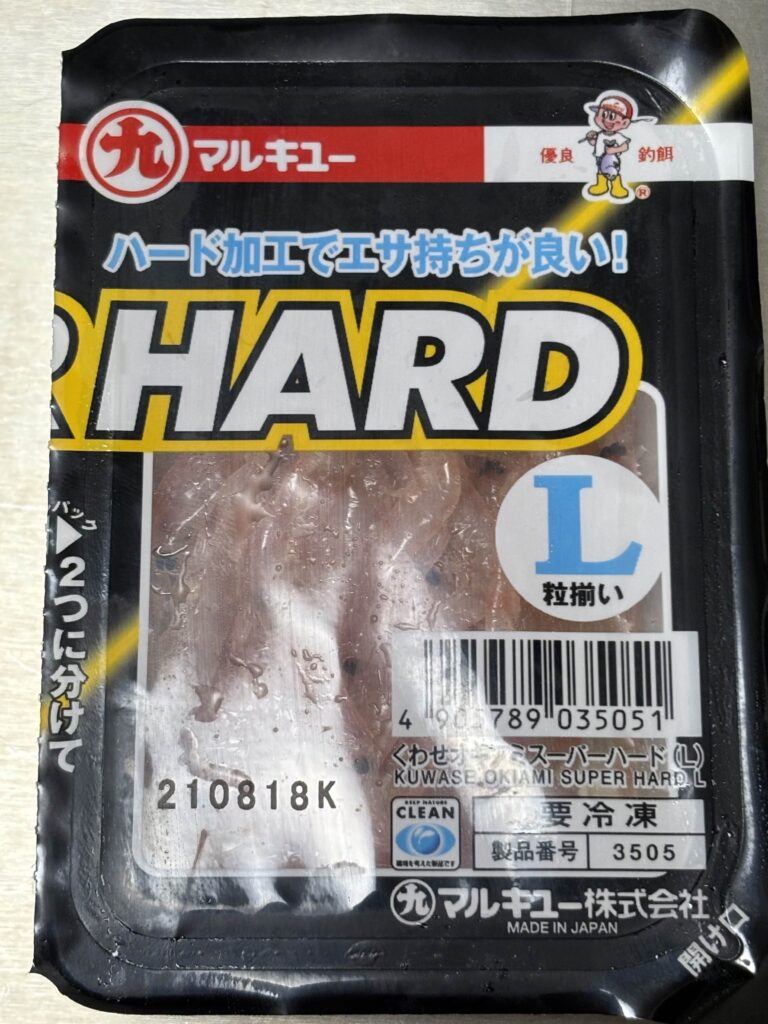

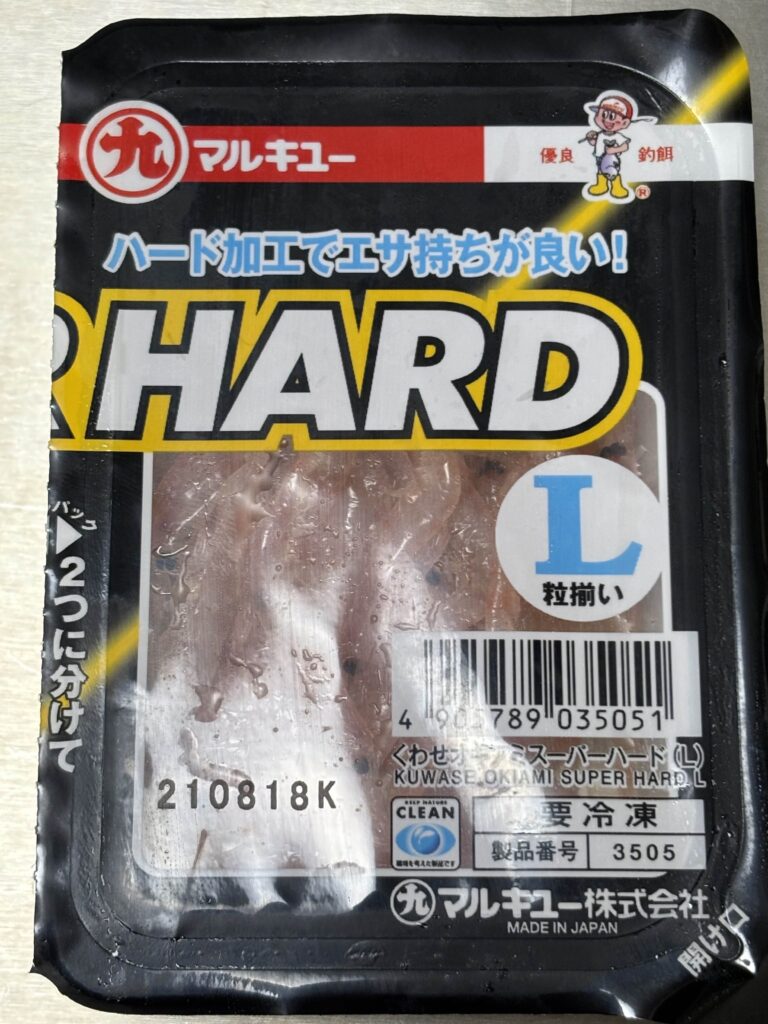

今回、オキアミは「マルキューの加工餌であるくわせオキアミスーパーハードのLサイズ」を撮影に使いました。

冷凍が必要ですが、特殊な溶液につけてオキアミを硬くし、変色を防ぎ、針持ちをよくさせています。

※「針持ちが良い」とは魚にかじられても、生のオキアミに比べて針の残る確率が高いということです。

どの釣りでもかなり万能ですので、小さい魚を狙う場合はMサイズ、中型以上ならばLサイズがおすすめです。

よくわからなければ、頭をカットしてサイズダウンすれば、どこでも使えるLサイズがおすすめです。

一匹刺し腹掛け

最も基本的なオキアミの付け方で全国津々浦々、どこでもとりあえず、この付け方という方法です。

とりあえず、この刺し方から始めてみましょう。

方法は尾羽を取ったオキアミのお尻からオキアミの腰が折れるように刺していきます。

この時のコツは針先が頭の中に隠れるように刺すのがおすすめです。

二匹刺し抱き合わせ掛け

オキアミに少しだけボリュームを持たせる時に使うやり方です。

尾羽だけは取ってください。

一般的な防波堤からの釣りにおいてはこの付け方が良いと思います。

投げ釣りや落とし込み、ウキ釣りなど、様々な釣りに対応できるボリュームを見せる付け方です。

魚から発見されやすいのでおすすめです。

ウキフカセ釣りの場合、多用する場面は少ないですが、餌取りや小魚の層を突破するために二匹掛けにすることがあります。

筆者が最もおすすめするオキアミの付け方

色々なオキアミの付け方を試してきて、筆者が最も使いやすくおすすめできる付け方はこちらです。

頭取り胴逆刺し腹掛け

付け方の名前はややこしいので覚える必要ありません。笑

簡単に言えば、頭を取り、頭側から針を刺し、オキアミの関節に沿って折りながら、尾羽のところに針先が隠れるように押し込む付け方です。

肝は尾羽に針先を隠してしまうということです。

個人的に落ちていくスピードは少し早くなりますが、早く仕掛けを馴染めせる(立たせる)ためにはとても便利な刺し方だと思っていますし、これまで一番大型を仕留めてきた付け方ですので、自信があります。

また、丸くしてあることでやや餌取り(小魚)に見つかりにくく、深い層までオキアミを届けたいという時に便利です。

この付け方だけで良いということではありませんが、是非、みなさんの選択肢の一つにしてみてください。

状況に応じたオキアミの付け方

先ほど紹介した最も基本的なオキアミの付け方に加えて、釣り場でアクセント的に、または状況に応じたオキアミの付け方の種類を紹介します。

一匹掛け刺し背掛け

尾羽を取りオキアミの自然に曲がる関節とは逆らって、付ける方法です。

遠投するために力強く竿を振っても千切れにくく、餌がずれにくいです。

また、落ちていく時に脚が抵抗となり、広がることで少しだけボリュームを出すことができます。

頭つきで食いが良く、より遠投したいというシチュエーションで出番が多いです。

剥き身刺し

頭や尾羽をカットして、さらに殻を全て外した、剥き身の状態で付ける方法です。

基本的にメジナ(グレ)釣りで用いることが多いのですが、食い渋りでなかなかアタリが出ない時や、オキアミが細かく取られる時などに有効です。

また、釣り場のプレッシャーなどを考慮し、針を小さくする際にもこの剥き身が大活躍します。

一匹掛けだけではなく、二匹掛けでも良いです。

人気フィールドで釣果をあげるには、剥き身刺し餌をシークレットにしている人もいるくらい、剥き身のオキアミは魚へのプレッシャーに強い印象があります。

写真では針のチモト(みみ)が出ていますが、剥き身の中に針を全て隠してしまうとより、魚へプレッシャーを与えることが少なくなるでしょう。

二匹刺し背合わせ掛け

二匹をオキアミを背合わせにして、掛ける方法です。

この時、尾羽は取ります。

真鯛を狙う際に付けるエビの付け方と一緒で、二匹掛けにすることでボリュームを出す方法です。

餌取り(小魚)が多くいて、オキアミが削られてしまう時などで、沖がポイントになるなど遠投が必要なシチュエーションで効果を発揮します。

抱き合わせで付ける時より、針からオキアミが脱落しにくいのが特徴ですので、遠投向きで餌取りをボリュームでかわす時に役立ちます。

ボリュームでかわすとは、餌取りに削り取られていっても、本命のポイントに落ちるころには少しでもオキアミが残っている状態をイメージしてみてください。

オキアミは大人気の餌ですので、すぐに小魚などについばまれてしまいますので、ボリュームを出して、あえて、その食い残しを本命に届けるというやり方もありです。

房掛け

オキアミを付けられるだけ付ける方法です。

チヌばりの3号を使っているので今回は三匹のみですが、針の大きさによっては四匹でも五匹でも問題ありません。

理想は針の幅が広い(フトコロが広い)かつ、太軸の針でオキアミをしっかりキープしてくれるものがおすすめです。

ですので、これまで紹介してきた針とは種類の違う針が必要です。

ウキフカセ釣りで使うならば、グレ針の太軸で最も大きいサイズが理想です。

とにかく餌を目立たせたい時や回遊魚など、比較的中大型の魚をオキアミで狙う時にこの付け方をします。

僕の個人的な話ですが、小学生くらいの頃はオキアミの房掛けばっかりやっていた時期があり、中型の回遊魚や投げ釣りの底物など、色々釣った記憶があります。

一番印象的だったのは、サバを大量に釣った時はいつも房掛けでした。

ですので、回遊魚を釣る時の付け方というイメージが僕の中であります。

共通しているオキアミの付け方のコツ

オキアミという餌は非常に小魚についばまれたり、魚が少しかじっただけでもすぐにボロボロになりやすい餌です。

特に冷凍から単純に解凍したばかりの「生オキアミ」は食いが良いというメリットはあるものの、仕掛けの投入時にずれたり、海中ですぐ餌取りに取られたりする傾向にあります。

餌がやわらかいためです。

そのオキアミを少しでも保つ餌にするために、針を刺す際のコツがあります。

それは、オキアミの背側の身が詰まっているところに針を通すことです。

出来れば背側に沿って針を通すことで少しでも取れにくく、形が保てるオキアミがつけられます。

是非、試してみてください。

最後までご覧いただきありがとうございます。