「初心者向け」ウキフカセ釣りで気を付ける仕掛け作りの基礎と注意点

ウキフカセ釣りをはじめた人にとって、慣れない仕掛け作りをする上で最も注意すべきポイントをまとめています。

僕もこの記事で紹介するミスを経験して、ストレスなく釣りが継続できるようになりました。

自分で失敗することで次回の改善点に繋げられるのですが、「事前にこんな失敗があるよ」という内容を予習しておくことは大事です。

是非、最後までご覧ください。

ウキフカセ釣りの仕掛けはとてもシンプルなように感じます。

しかし、作り方ややり方を間違えるとトラブル多発で釣りにならなかったり、魚が釣れないということにもなりかねません。

仕掛けの基礎的な情報を知った方は是非、この記事を最後までご覧ください。

基本的な仕掛けの構造

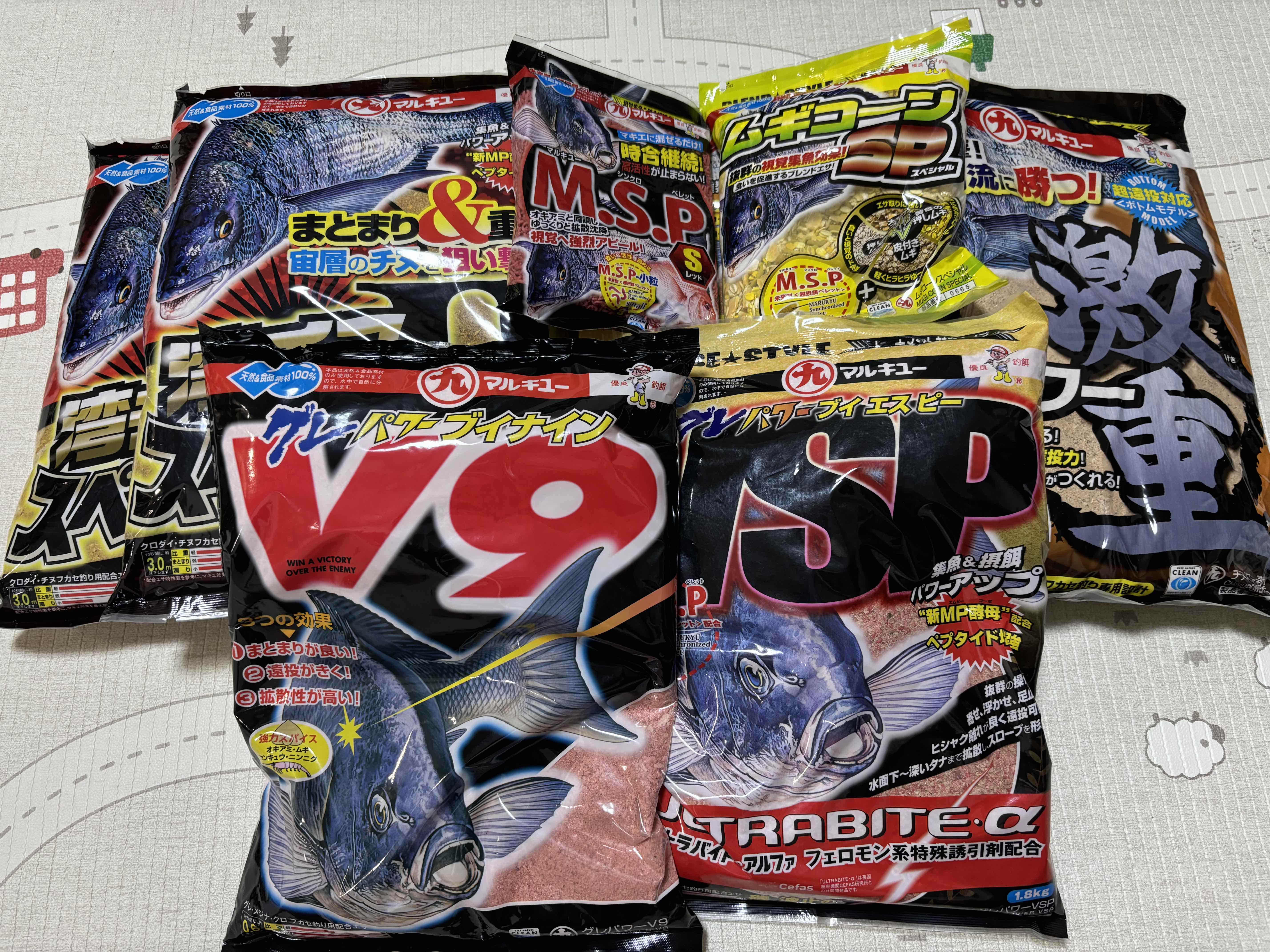

ウキフカセ釣りの基本的な道具は5m前後の磯竿にスピニングリールという組み合わせで、道糸があり、その先に下記順にアイテムを取り付け、結んでいきます。

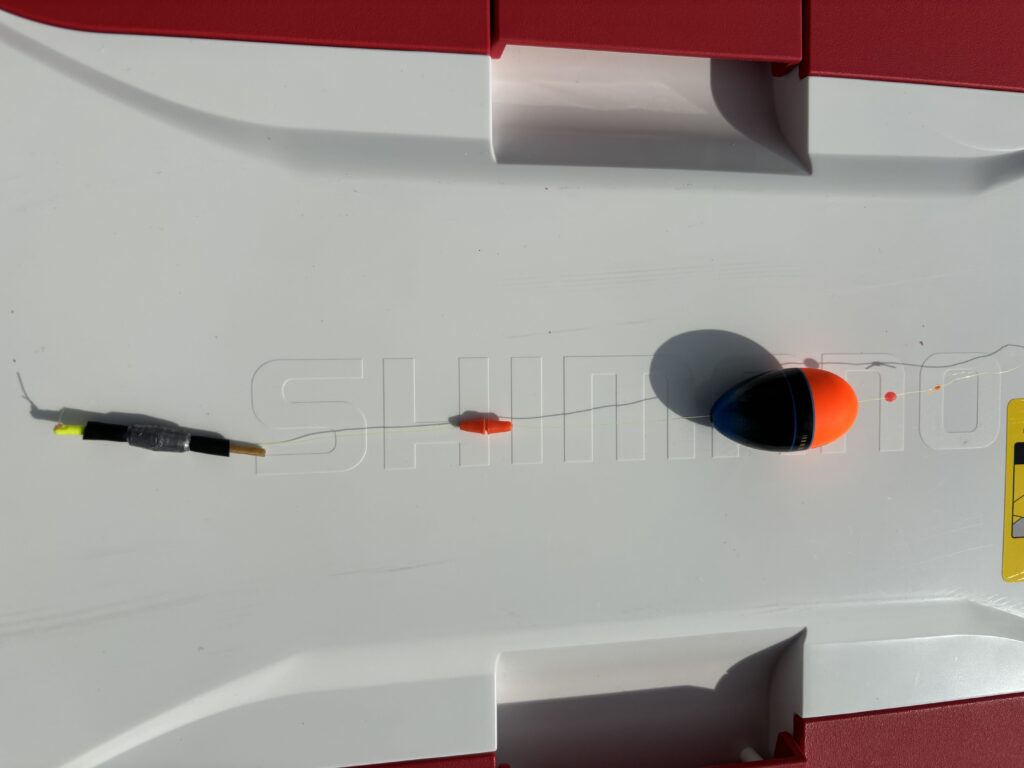

- 「ウキ止め」

- 「しもり玉」

- 「ウキ」

- 「ストッパー(絡まん棒)」

- 「サルカン」

- 「ハリス」+必要であればガン玉

- 「針」

上記順番で仕掛けが完成します。

中級者以上になれば、様々なアレンジや直結仕掛けなどの選択肢もあります。

しかし、基本的に仕掛けから釣りを覚えることで、なぜ仕掛けの一部を変更するのかその理由がわかりやすいため、上達が早くなります。

そのため、まずは最も基本的な仕掛けの流れで作っていくことを推奨いたします。

そんな基本的な仕掛けを作る上での重要な基礎と注意点について説明していきます。

最大の肝は「タックルバランス」

ウキフカセ釣りを日々楽しんでいますが、突き詰めれば突き詰めるほど、タックルバランスの重要性に気づかされます。

ここが疎かですと、釣れる魚も釣れなくなってしまいます。

今回の記事は仕掛けの話ですが、その前に全体のタックルバランスが整っていることが前提なのです。

例えば、そもそも、「釣り竿がやわらかく、糸が太すぎる」や「釣り竿が硬く、糸が細すぎる」などわかりやすいタックルバランスのミスは魚をバラしたり、道具を破損させたり、針が曲がってしまったりする要因です。

一概に狙うターゲットや場所により変わってくるので、「これです」と紹介はできませんが、はじめのうちは、プロが発信している仕掛け作りや長年の歴史の中で培われてきた基本的な仕掛け作りの情報を参考にするべきです。

例えば、シマノのインストラクターの道具バランスを真似てみるとかです。

こういうやり方の方が失敗は少ないです。

全く同じように仕掛け作りをすれば、魚が釣れる仕掛け作りがそのまま再現できるからです。

ウキフカセ釣りで最もトラブルに発展しやすい部分が「ウキ止め糸」

標準的な5m前後の磯竿を使用する前提の話ですが、「ウキ止め糸」はしっかり結ぶことがトラブルを大きく減らします。

この「ウキ止め糸」を荒く結んだりしてコブが大きくなり、ボリュームが出てしまったり、結び方を間違えてしまったりした場合、即トラブルに直結します。

このウキ止め糸は基本的に先端が細い磯竿のガイド(糸を通す穴)を通るようなアイテムです。

そのウキ止め糸が先端のトップガイドや1番ガイドに引っかかることで起きる最悪のトラブルは竿の先端が折れることです。

ウキ止め糸が引っかかり、先端が折れ曲がっていることに気がつかずそのままリールを巻いてしまって、竿の先端があり得ない角度で曲がってしまった時に「パキッ」となってしまうのです。

また、竿は折れなくてもウキ止め糸が引っかかることで、仕掛けを投入する時にガイドに引っかかり、綺麗に仕掛けが飛んでくれないという状況になります。

僕も投げ入れたのに、ウキが真下に落ちていった時はびっくりしました。

ウキ止め糸の付け方を間違えてしまったためにトラブルが起きてしまっていたのです。

ルアーでこれまで何万回とキャストしてきているので、仕掛けを正確に投入することには自信がありましたが、仕掛け作りが原因でトラブルが起きてしまったのです。

その時の原因はウキ止め糸の結びコブが大きいことでした。

この結びコブが大きくならないように、下記手順でしっかり結んでください。

「しっかりコブにならないように結ぶ」→「口で舐めて唾でウキ止め糸を濡らす」→「ゆっくり締め込む」

とても基本的なことですがこれさえ出来れば、ウキ止め糸でトラブルはほとんど回避できます。

ハリスの長さのベストは2ヒロジャスト推奨

さっきと少しだけ矛盾する話になりますが、プロの釣り人の方はよくハリスを「2ヒロ半」がおすすめと紹介していることが多いです。

※人の体格により1ヒロの長さが変わりますので、僕の2ヒロが少し長い可能性がある点だけは事前にお伝えしておきます。

確かに2ヒロ半だと、4mちょっと〜半くらいの長さで5m前後の磯竿の長さと近しく目一杯ハリスを伸ばした長さとなり、ハリスの良さを十分活かした仕掛けができます。

しかし、このやり方は正解なのですが、僕の経験上、5mの竿で2ヒロ半だと魚を掛けて、ランディングしている時に途中でウキを磯竿の先端を巻き込みそうになり、「これ以上リールが巻けない」という地点にくるのが早くなります。

その結果、手前まで寄せた魚をリール一周巻いて寄せたいという時に竿を後ろに引いてランディングすることになります。

イメージしにくいかもしれませんが竿を引いた状態で、タモ入れをするイメージです。

やりにくいですよね。

それに長い3ヒロほどのハリスを使うことで、回収時にウキ付近をキャッチした時に地面に針が引っかかってしまうなど、慣れていない時期に起きやすい小さなトラブルが多くなります。

ですので、僕はランディング時の難しい状況を避けるために2ヒロくらいがちょうど良い長さかと思っています。

また、小さい魚で抜き上げが必要な状況だと、最悪竿を折ってしまう事故にもつながりかねませんので、安定して釣り場でのミスが少ない2ヒロがおすすめです。

釣りになれた方だと竿と魚を一直線にせずにやや斜めか真横に抜きあげれるのですが、はじめての方だと竿と魚を一直線にしてしまい、竿に急激な負荷がかかり折れてしまうことが稀にあります。

2ヒロをメートルで表現すると3〜3m後半くらいにするイメージです。

ハリスの長さを測る時もシンプルでわかりやすいと思いますし、2ヒロハリスはトラブルが少なく、魚もしっかり釣れる長さなので、おすすめです。

ただ、慣れてきたら2ヒロ半も試してみてくださいね。

長いハリスになればなるほど、食わせることが得意な仕掛けに変貌しますので!

各結び目の摩擦に注意!

ウキフカセ釣りは細い磯竿を使用する釣りでもあるので、ルアーや他のエサ釣りに比べて細い糸を使うことが多いです。

特に元ルアーマンの僕からすれば、クロダイを4号(16ポンド)くらいのリーダー(餌釣りで言うハリス部分)でやるのが当たり前でしたから、ウキフカセだと1.5号から2号のハリスを使うので半分以下で同じ魚を狙っている計算になります。

もちろん、ルアー竿より、魚の引きに対してしなる磯竿を使うからこその芸当ですが、細い糸には普遍的なデメリットがあります。

それは摩擦に弱いということです。

摩擦に関しては、釣り人がガサツに作ってしまった仕掛けの結び方一つで回避できる部分ですので、とにかく仕掛けを丁寧に作ることが大事です。

コツは結び目を作る前に唾で濡らして摩擦を減らし、キュッと糸を締めないことです。

ゆっくり、ゆっくり締め込んでいくのです。

たったこれだけの意識の差が大物がきた時に獲れる獲れないの大きな差となるのです。

僕の場合、昔から「大きな魚」や「これはっ」という魚が掛かった時に限ってよくメインラインとリーダー(餌釣りで言うハリス)の結び目から切れていることが多かったです。

糸のチェックは昔から超習慣になっているので、無意識に糸を触ってヨレがないか、傷が入っていないかをチェックしています。

しかし、結び目は釣りをする前の何となくのノリで結んでしまうので、ついつい、ゆっくり締め込むと言う基本的なことを忘れてしまって釣りをしてしまうのです。

んで、そう言う時に限って「良い魚が掛かる」の釣りなんですよね。笑

ですので、糸の結び目だけは毎回安定してしっかり結べるように意識することが、良い魚をキャッチするための肝となります。

これは餌でもルアーでも一緒の普遍的な原則だと思います。

針の結びは家で練習!

針の結びは現場でやると細かい作業すぎて、最初のうちは一番時間がかかる箇所と思います。

※僕は「内掛け結び」という最も基本的な針の結び方を行っています。

特に小さな針をハリスに結ぶのはとても時間がかかります。

慣れが必要ですが、釣り場では寒くて手が動きにくいとか、餌を触った手で滑るとか色々想定外なことで、より仕掛け作りを難しくさせます。

そのため、僕からの提案として、針とハリスを結ぶ方法は釣り前に家で何度か練習していった方が良いということです。

僕もルアーの時はメインラインとリーダーの結び方を家で大量に練習してから、釣りに行ってました。

それと一緒で、現場で時間がかかりそうな場合は事前練習しておいた方が精神的に楽です。

仕掛けはある程度釣りをしたら、一式交換する

ウキフカセ釣りをしていて、他のメインラインPEラインを使う釣りなどと違う点は糸ヨレが多いということです。

ウキフカセ釣りのスタイル的に投入と回収の回数も多いため、糸がよじれて、「ヨレ」が発生する可能性が高い釣りです。

特にウキフカセ用に販売されているレバーブレーキ式のリールは、一度ハンドルを回転するのに対してギヤ比が高く巻き取り量が多い傾向にあります。

表記で言うと、XGやXXGが主流です。

ですが、ギヤ比の巻き取り量が多くなればなるほど、「糸ヨレ」が多くなるというデメリットも同時に発生します。

糸の管理ができる上級者であれば問題ありませんが、初心者こそ、この「糸ヨレ」に注意することが釣果への一歩だと感じます。

この糸の「ヨレ」は何を引き起こすことが多いかと言えば、色々なライントラブルを引き起こします。

その中でも、糸をリールに巻き込んでいく際に「ぴょん吉」と呼ばれるリールからピョコンと飛び出した糸の輪のようなものであったり、仕掛け自体のメインラインから切れてしまう高切れなどが多いです。

僕の経験上、3〜5時間全く同じ仕掛けで釣りを続けていると、相当「糸ヨレ」が発生していますので、道糸から再度仕掛けを作り直したりします。

道糸が相当ヨレている場合、魚がかかり、アワセて魚とやり取りしている最中に糸ヨレを原因とした高切れが発生したりしました。

この糸ヨレによる「高切れ」はウキフカセ釣りをし始めてから何度も経験していますので、釣りの特性上、避けられないものであると結論づけています。

ですので、糸ヨレをなくすというよりは仕掛けを再度作り直してリセットする方向で「糸ヨレ」による高ギレを防ぐ方が良いと感じています。

過剰に意識する必要はありませんが、僕の経験上、そうしたトラブルがあるという点だけは頭に入れておいて戴ければ幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございます。