なぜ、ウキフカセ釣りに「オキアミ」が多用されるのか?

今回は、オキアミはウキフカセ釣りに欠かせない定番餌となっていますが、なぜ定番の餌となっているのかその理由をご説明します。

ウキフカセ釣りのために誕生したと言ってもよいオキアミ餌

- 頭や尻尾を取ったり、むき身にしたり、さらに加工されているオキアミは付け餌として色々なことができる

- とても安価に購入できる

- 「S・M・L・LL・3L」とサイズ別に発売されているのでターゲットの特性に合わせて選べる

- オキアミの最大の魅力はそのエキス、魚を狂わせる蜜の味

生のオキアミ餌は、使用され始めた当時は「魔性の餌」と言われ、今では万能餌としても、撒き餌に混ぜる餌、カゴに入れる撒き餌としても大量に流通し、使われている餌です。

他の餌に比べとても安価なため、海釣りの万能餌としてはとても定番な餌です。

冷凍された生オキアミが主流でしたが、それだけではオキアミに群がる餌取りと呼ばれる本命ではない魚に対抗できなくなってきた歴史があります。

そのため、その後誕生したのが「ボイルオキアミ」「半ボイルオキアミ」で、さらに糖などの特殊な溶液に漬け込んだ「ハード加工されたオキアミ」「色付きのオキアミ」など、加工されたオキアミがメーカーから沢山販売されるようになっています。

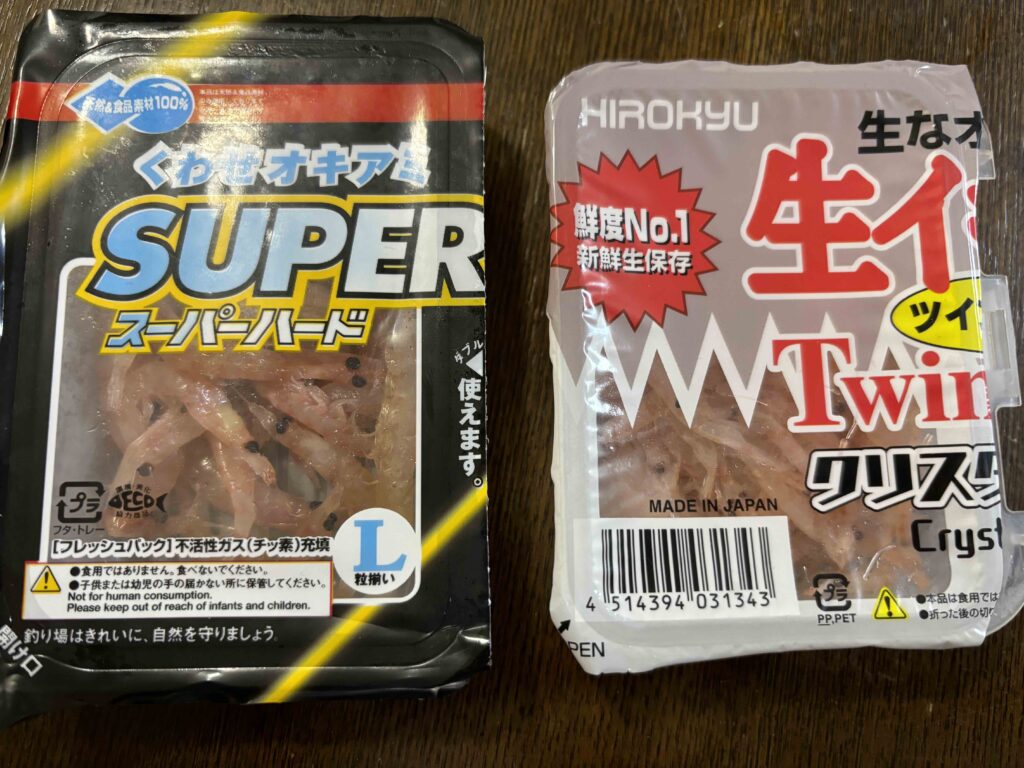

※写真はハード加工されたオキアミです。

ボイルオキアミの冷凍ブロックも売っており、撒き餌にも好まれることもあります。

ボイルオキアミの特徴はなんと言っても硬いこと、餌持ちが良いので、餌取り(本命以外の小魚)が多い時期などに活躍します。

その次に針にも付けやすく餌持ちも程よくよいのがハード加工オキアミです。

僕はハード加工オキアミがバランスが良いと思っているので、かなり多用します。

今は釣り場にはメーカーが出している加工オキアミを使うことが多いですが、自作で作り、ストックしておくことも可能ですので、時期がきたらご紹介したいと思います。

最近では、不凍オキアミと言って、常温保存できる付け餌のオキアミも発売されており、釣人側にはとても便利な時代になったと感じます。

ウキフカセ釣りの話をすると撒き餌にも付け餌にも同じオキアミを使用することが望ましいですが、最近の加工されたオキアミの方が目立ったり、餌取りに強かったりと色々な利点があるため、釣り場にはどちらも用意すべきだと思います。

オキアミの良さは、安価で万能餌という点だけではなく、サイズが選べるという点も特質べき良さです。

主に「S・M・L」で、さらにLL、3Lなんてサイズも発売されています。

クロダイ(チヌ)やメジナ(グレ)には主にLサイズがおすすめです。

メジナ(グレ)の場合、状況によるのでMサイズとLサイズどちらも用意することが多いです。

撒き餌用に冷凍オキアミがブロックで販売されていますので、ウキフカセ釣り師には欠かせない餌となります。

冷凍のオキアミをある程度潰すことで、魚を狂わす魔性のエキスが撒き餌に染み込みます。

人にはわからない魔性の味がそこにはあるのだと思います。

実際にオキアミに含まれる成分を調べるとほとんどの魚が好むアミノ酸が多量で、しかもバランスよく含まれている万能餌と言えます。

撒き餌に混ぜ込むことで、配合餌や米ぬかに集魚エキスを吸わせ、海に投入ことで、魚の集まり方が全然違います。

オキアミに似ているアミエビも同じような効果があり、やはりエキス自体に高い集魚効果があることが確認できています。

また、オキアミを撒き餌に混ぜることで、撒き餌に含まれているオキアミが刺し餌と一緒に沈下していくので、餌取りが撒き餌のオキアミに気を取られているいる間に刺し餌を本命のポイントまで届けやすいという効果があります。

南極産のオキアミは日本の海には居ない生き物です。

ですが、オキアミを撒き餌に入れることにより、落ちていくオキアミを捕食するうちに「魚がオキアミは餌で食べられる」と学習していく効果も期待できます。

その証拠に本来は死んだ餌を食べない青物がオキアミに食いついて釣れることにあります。

餌の付け方は10種類は超え、尻尾をとり、切り口から差し込む汎用性の高い付け方から、頭をとり、尻尾の先に針先を隠すように付ける方法まで、様々な選択がとれます。

例えば、小さな針には殻と頭をとってしまい、むき身状態にして使用することもできるため、アジや小型のサバなどが回遊してきた際にも対応できます。

数匹抱き合わせで使用することで、ボリュームを出し、沈下速度をゆっくりにして魚にゆっくり見せる付け方もできます。

オキアミはアイディア次第で色々なことができます。

最近は針の進化もあり、針のちもと(耳)部分が小さくなっているため、ちもと(耳)部分にオキアミと通すような付け方ができます。

例えば、3匹のオキアミを付けて針を全て隠してしまうような付け方も誕生しており、さらに沈下速度のコントロール、餌取りに強いなど、オキアミの可能性はまだまだ広がり続けています。

オキアミは南極産

釣具屋さんで基本的に取り扱っているオキアミですが、加工タイプ、不凍タイプ、冷凍タイプなど問わず、オキアミは南極産です。

主に南極半島と南アメリカ大陸の間を漁場としており、トロール網で周年、漁が行われます。

捕獲後はすぐに冷凍加工して、鮮度を保つ処理をして日本に運ばれてくるようです。

そして、1ヶ月以上の航海を経て、日本に釣り餌として入ってくるのです。

オキアミの形状上、エビの仲間だと思われますが、正確にはプランクトンの種類となります。

オキアミは定番の付け餌ですが、魚にとっては南極産の生き物ですので、実は見慣れない餌なのです。

魚が少しづつオキアミをばらまいたり、付け餌をついばんだり、匂いを覚えたり、こぼれたオキアミを食しているうちに、食べられる餌だと認識して、釣り餌として機能すると考えています。

魚からしてもオキアミという食いやすく、やわらかい餌は魅力的です。

ですが、経験値の高い魚からすれば、自分が住んでいる海には生息していない生物という認識もあるため、同時に警戒される対象でもあり、騙されない魚も存在することは理解しておきたい事実です。

そんな魚たちを騙すために、オキアミの匂いを覚えさせるために撒き餌にブレンドしたり、撒き餌のコマセワークの技を駆使して、対象魚を攻略していくのです。

また、オキアミを釣人が多く使用することで、その釣り場ではオキアミが捕食できるものと認知され、オキアミで釣れる魚が増えるという現象も増えます。

結果的にポイントに「撒き餌を効かす」ことに繋がり、フカセ釣りの継続的な釣果が見込めるのです。

付け餌は何種類か用意する

オキアミを使ったウキフカセ釣りを覚え始めた時はメーカーが推奨する動画をみて、付け餌を何種類か用意しているのをみて、「そんなに要らないでしょ!商品を売るための広告でしょ?」と思っていました。

しかし、実際に釣りをしていくと、付け餌を変えた直後にヒットが連続したり、付け餌をローテーションすることで、魚が飽きないのか、食いが立ち続けるという事実を目の当たりにして、付け餌はできる限り用意した方が良いと感じたのです。

クロダイ(チヌ)を堤防で行う場合、生オキアミ、ボイルオキアミ、コーン、練り餌、さなぎなど、色々用意して釣りをするようになりました。

実際のアタリ餌は2種類くらいになることが多いですが、それは結果論で、実際はローテンションすることで、魚の状況と好みを確認し、たどり着くというプロセスが大事です。

ですので、付け餌は数量は多くなくて良いので、数種類持っていくのがベストだと感じています。

最後までご覧いただきありがとうございます。