コスパ最強の「ぬかパン」撒き餌の基本的な作り方と分量

米ぬかとパン粉を使用したシンプルかつコストパフォーマンスに優れた「ぬかパン」撒き餌の作り方をご紹介します。

米ぬかとパン粉は低比重であるという共通点がありながら、粒子のサイズが違うため、表層から中層にかけてゆっくり落ちていき、さらに水中では拡散しやすくバラけやすいという特長の撒き餌となります。

また、米ぬかが程よい濁りを発生させるため、視覚的に魚にアプローチするため、周囲の魚を寄せる力があります。

元々はシマノジャパンカップで何度も優勝されている友松さんが書籍などで紹介されていたものを中心に全国で爆発的に使用している人が増えた有名な撒き餌となります。

今回は、誰でも失敗しないように作れる方法をご紹介します。

ぬかパンの基本的な作り方

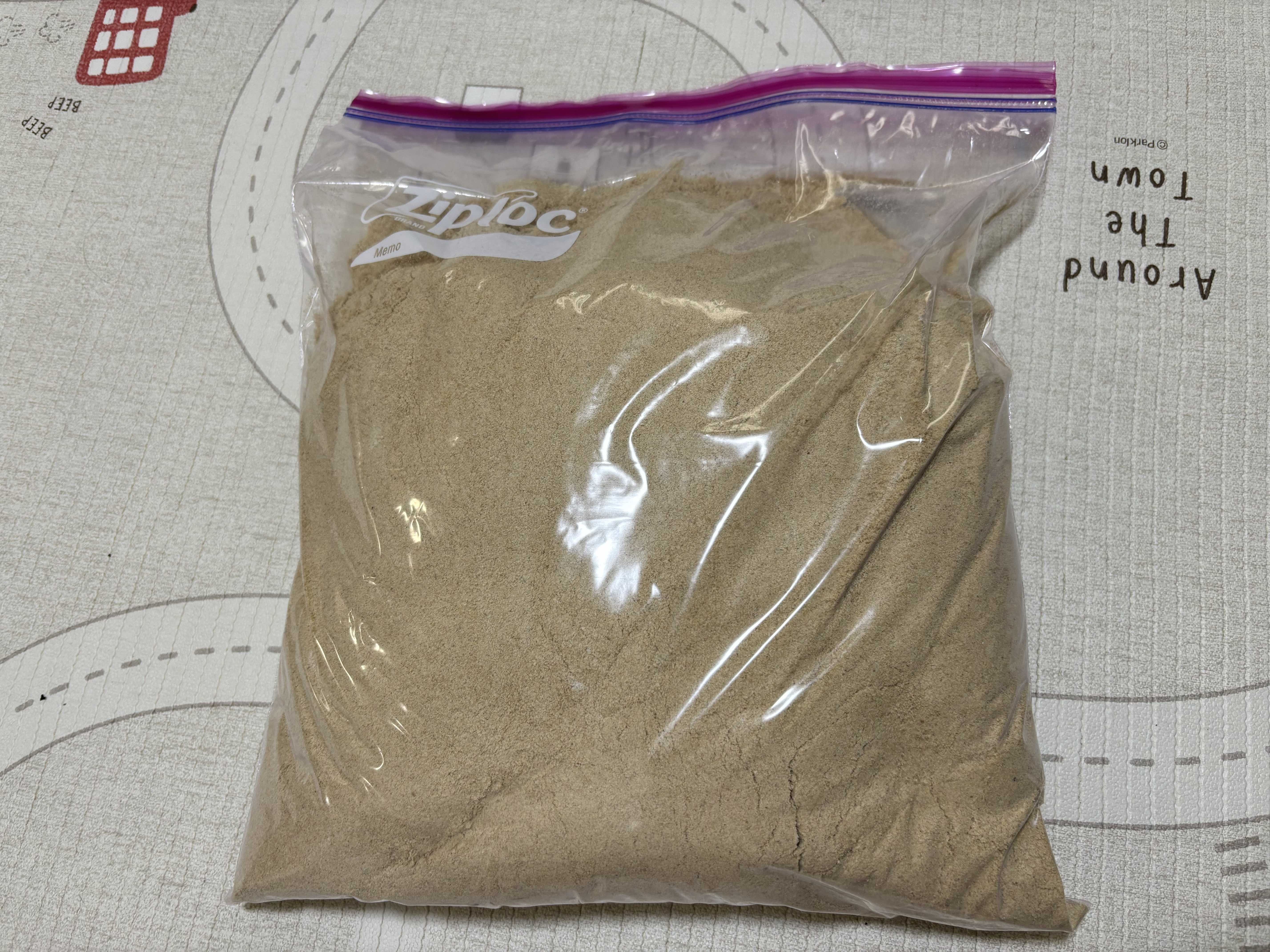

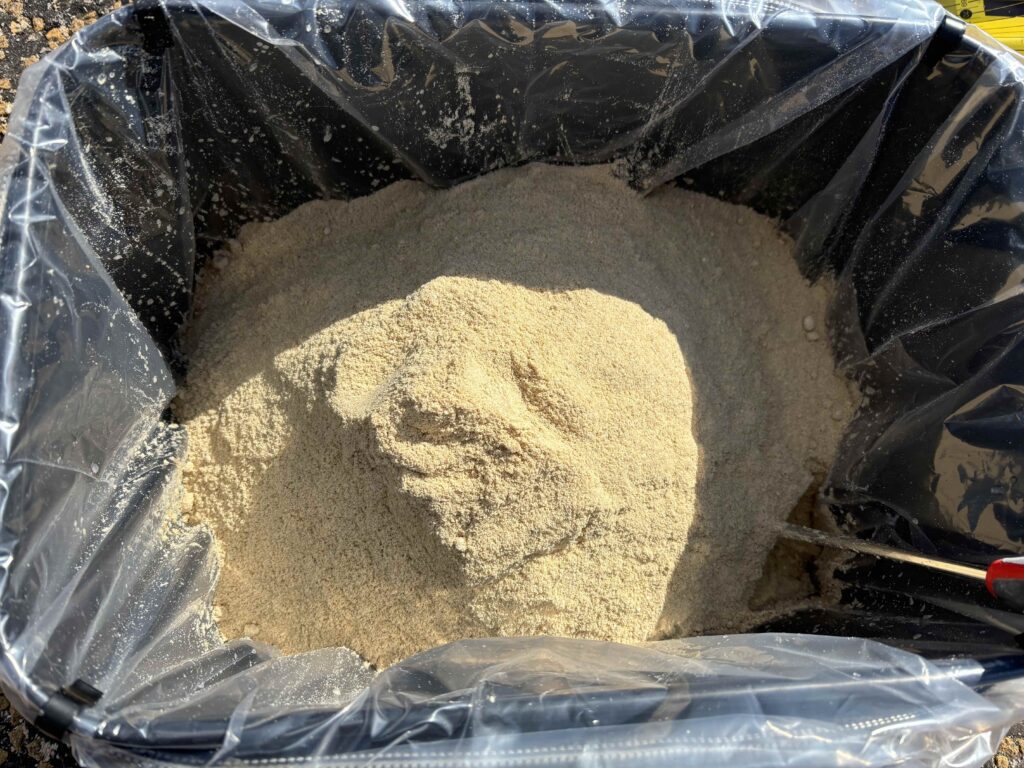

ぬかパンを作る場合、まず「米ぬか」を用意する必要があります。

釣具屋さんで売っている釣り用の米ぬかを購入しても良いですが、米精米所の隣などに米ぬかを無料で持っていってよいスペース(ぬかハウス)が設けられていることがほとんどです。

ここにビニール袋を持っていき、ありがたく頂きましょう。

適量だったり、ざっくり米ぬかを混ぜて調整していく方もいらっしゃいますが、最初はおすすめしません。

感覚で修正できる人は良いですが、はじめて作る方は、必ず2キロほど測った米ぬかからスタートした方が失敗しないと思います。

料理のように再現性のある状態にしたいので、是非計ってみてくださいね。

米ぬかの計り方や入手方法の詳しいことはこちらの記事からお願いします。

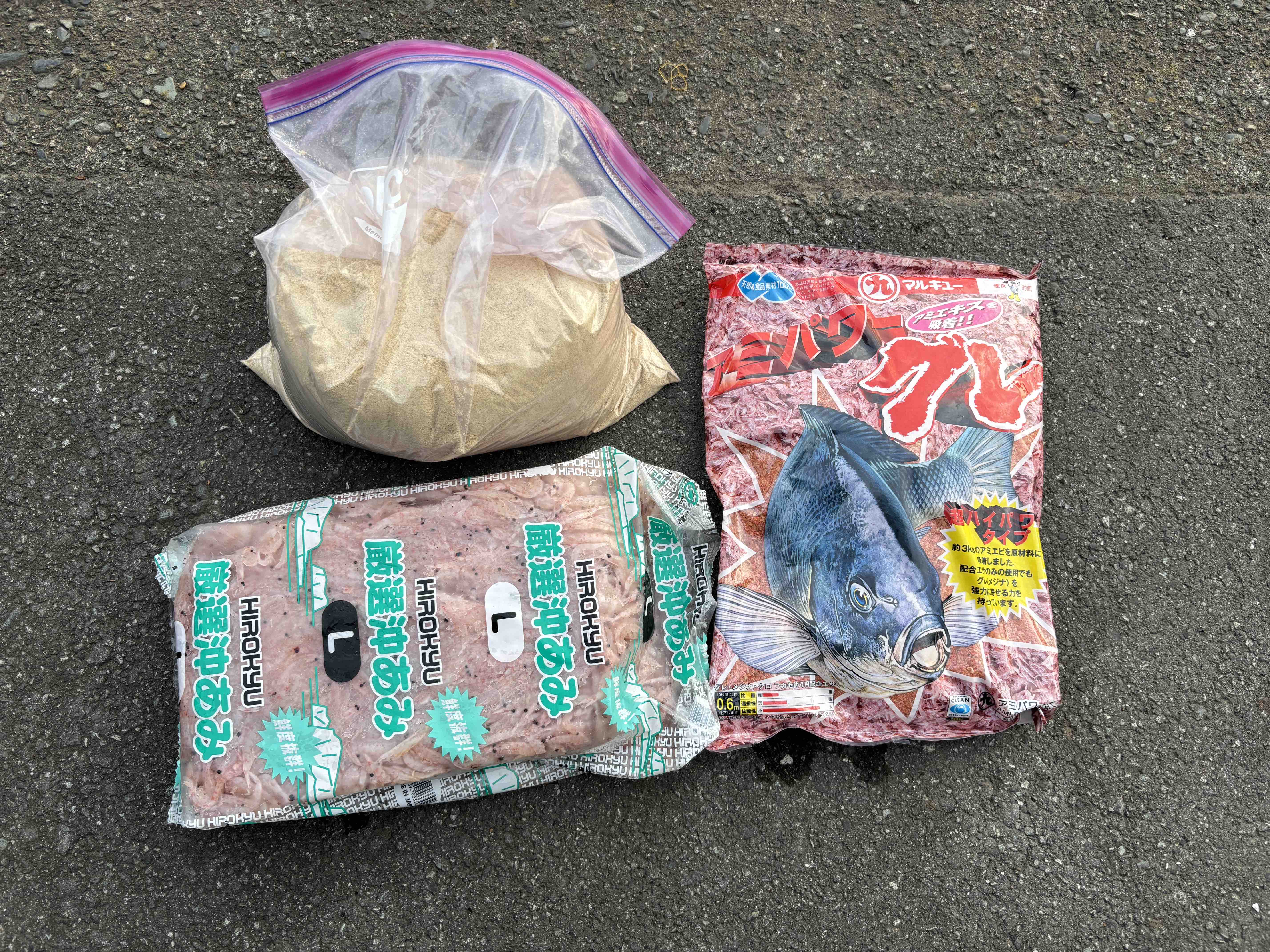

基本的な量は下記です。

- 米ぬか2キロ(大体5,400ml前後が2キロ)

- パン粉1キロ

- オキアミ3キロ(1.5キロでも可)

これで3時間〜半日分になります。

大量に撒き餌を使用する方やまとめて一気に作りたい方は単純に倍にして試してみてください。

ただし、量が多ければ多いほど、混ぜ方が難しくなるのが、ぬかパンですので、市販の配合餌と違い、基本的には上記の量で作っていくことを推奨します。

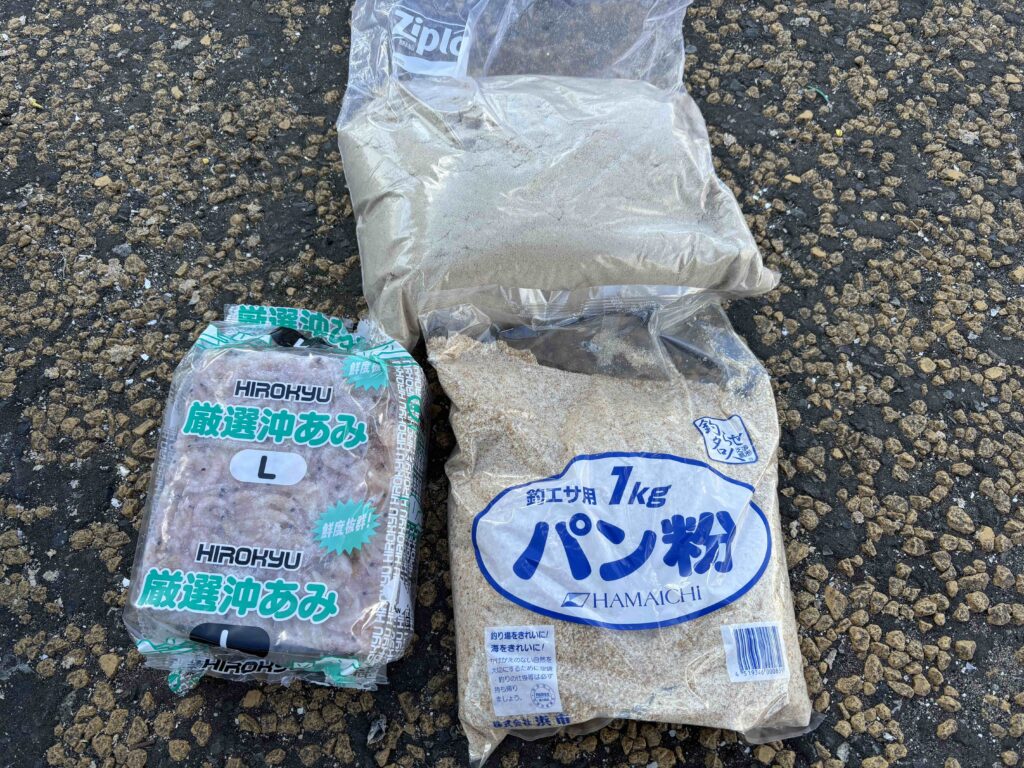

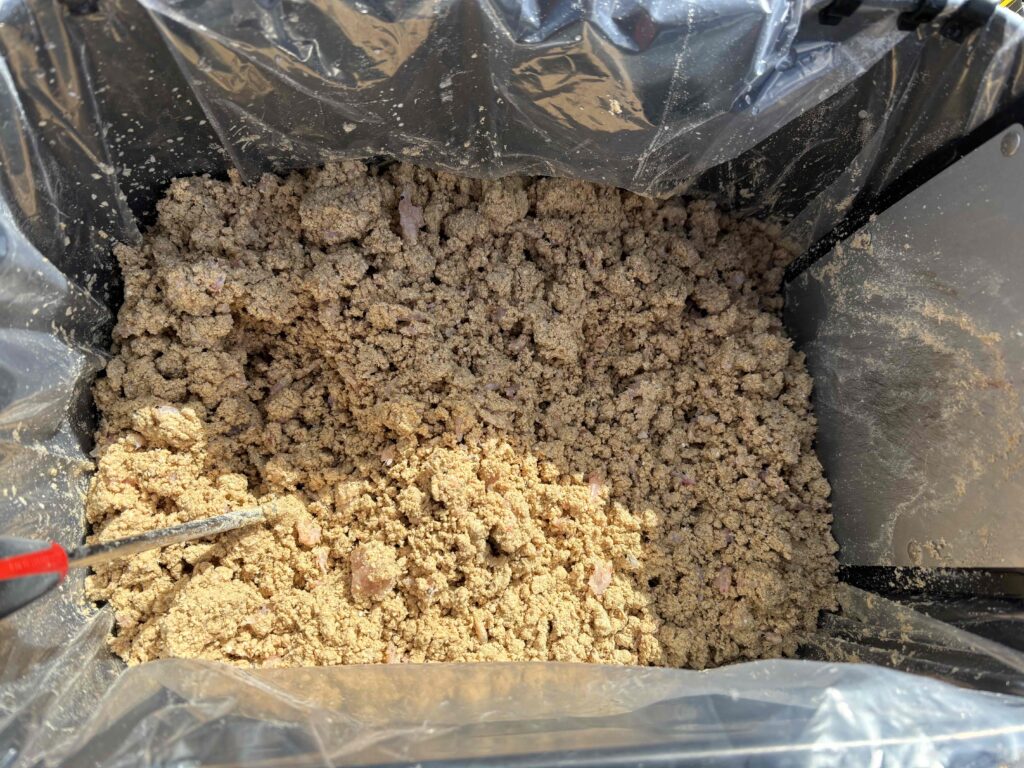

オキアミをバッカンに入れます。(写真では40センチバッカン使用)

※撮影の都合上、ほぼ冷凍しているオキアミを使用しました。本来は、半解凍もしくは全解凍が望ましいです。

オキアミに海水(水道水でもOK)を1,800ml〜2,000ml入れて、オキアミをひたします。

オキアミに塊がなくなるように海水を入れ、必ずばらけさせます。塊があると撒き餌後半時間に柄杓離れが悪くなりやすいです。

※オキアミ3キロブロックの場合

※海水量ですが、好みが分かれる部分ですので、2,000mlで多いと感じた方は1,800mlで少し少なめに調整してください。

※考え方の基本水分量として米ぬか2キロに対して、800ml〜1,000ml、パン粉は1キロに対して1,000nlの海水量(水量)が望ましいです。

この時、クロダイ(チヌ)狙いで、少し粘りを出し高比重な撒き餌を作りたい方は、2,200mlがおすすめです。

団子状になり、バラけ具合が弱くなりますが、より底付近にアプローチしやすいぬかパン撒き餌ができます。

※オキアミ1.5キロブロックで作る場合、2,200ml〜2,400ml入れた方が良いです。

必ずパン粉を先に入れます。

パン粉を入れることで、粘りを出しやすくしたり、まとまりを良くする効果があります。

そして、パン粉最大の利点は柄杓離れが良い点です。

投入時に柄杓にぬかがびっしりくっ付いて飛んでいかないというトラブルを軽減できます。

オキアミの集魚成分をたっぷり含んだ液体をパン粉に吸わせます。

米ぬかを2キロ入れます。

底に沈んでいる液を吸ったパン粉とオキアミを下から掘り起こすイメージで、空気を余分に含ませるようにふんわり混ぜていきます。

パンケーキの素に空気を含ませながら混ぜるイメージと近いです。

あとで幾らでも調整ができますので、空気を抜いて押し込んだり、練ったりせずに、あくまで、底付近のオキアミを掘り起こしてぬかと軽く混ぜていくように仕上げます。

最後に手で握ってみて、柄杓で取ったら固まるくらいの状態であればOKです。

あとでオキアミのエキスが浸透していきますので、少し水気が足りない?くらいで丁度良いですよ。

※ちなみにですが、このレシピでは米ぬか2キロ+パン粉1キロですが、現地で作れる人は、現地で作った方が良いと思います。

半日〜1日分として米ぬか4キロ+パン粉2キロで一気に作る方法もありますが、量が少なくなった時に撒き餌が圧縮されてかなり柄杓離れが悪くなり、使い勝手が悪いです。

どうしてもまとめて作らざるを得ない時は米ぬか4キロ+パン粉2キロに3,600ml入れてあえて水分量を少なくして後半の圧縮を少しでも緩和した方が良いと思っています。

僕個人的に大量に作ったりした時に水分量が多いと後半撒き餌の投げにくさが気になって仕方ないです。泣

60度くらいに傾けて落ちない程度のまとまり感が最高です。

必ず、オキアミがカップに入るように投入することが大事です。

しっかり仕上がった「ぬかパン撒き餌」は着水と同時にパンっと綺麗にひらき、表層からゆっくりと沈んでいきます。

底付近を狙ったり、遠投したい場合は撒き餌から空気を抜いて練り込むと強烈な粘りが出て、遠投しやすくなります。

メジナ(グレ)狙い用の撒き餌と思われがちですが、クロダイ(チヌ)でもバッチリ釣れます。

ぬかパンで釣れたクロダイ(チヌ)です。

ちなみに2月に釣りましたので、表層付近を漂う撒き餌をきちんと連投することで、底付近まで撒き餌を効かせられるという証明です。

軽い撒き餌だから、底まで届かないわけではなく、ゆっくりと沈み、アプローチしているだけなのだと気がつきます。

もちろん、表層付近を漂いやすい撒き餌ですので、魚を浮かす力の方が強い撒き餌ではあります。

ぬかパンのメリット

- 安価で撒き餌が大量に作れる

- 配合餌特有の臭いがなく、臭いのストレスがない

- 投入と同時に黄色の煙幕のように見えるので視認性が良く潮の流れがわかりやすい

- 低比重で拡散性のある撒き餌のため、表層付近でバラけやすい(パン粉との組み合わせ後)

- 撒き餌の量次第ではしっかり濁りを作れる

- クロダイ(チヌ)メジナ(グレ)他幅広いターゲットに効果的

- 市販の配合餌とのブレンドや固形物を追加するなど、幅広い応用ができる

ぬかパンの魅力は何といっても、安価で大量に撒き餌を作ることが出来る点です。

オキアミとパン粉以外は実質お金がかかりませんから、釣りの回数を増やせます。笑

パン粉の1キロ数百円ですので、オキアミ3キロの値段によっては1,000円前後で半日分の撒き餌が作れてしまうというコスパの良さです。

米ぬかは市販の集魚剤にも基本的に使われているくらい栄養素の高い集魚剤と言えます。

これをベースにして、パン粉を足して、オキアミブロックを入れたものが基本的なぬかパン撒き餌となります。

パン粉を足す理由は、米ぬか特有の柄杓離れの悪さの改善と水分を吸ったパン粉によるボリュームアップという効果があります。

そして、パン粉と米ぬかは粒の粒子にサイズの違いがあります。

サイズが違うことにより、海水でまとめ上げた時に親和性が薄くなり、違いにバラけやすくなるのです。

先ほど、底まで効かせられる撒き餌として紹介していますが、実際は表層付近からバラけ始めますので、表層から中層向けの撒き餌であることには間違いがないです。

ただ、違いの粒子の比重で考えると、ほぼ同じなので、撒き餌を表層付近でゆっくり沈め、拡散させる動きを出したい時にかなり使いやすいのです。

低比重な米ぬかに対して、同じくらいゆっくりと沈むパン粉は同じ低比重の撒き餌として機能しますので、相性がとてもよく、程よく撒き餌を投入するとバラけてくれるため、コンセプトが非常に近い集魚剤同士の組み合わせと言えます。

そして、安価なのです。

対象魚として、メジナ(グレ)のイメージが強いですが、そこまで水深や流れが早すぎないところではクロダイ(チヌ)にも有効です。

僕自身が何枚もクロダイ(チヌ)釣っているので、ぬかパン撒き餌だから、クロダイ(チヌ)にはマッチしないという感覚はありません。

むしろ、浮かせて食わせると言う釣りのダイナミックな一面を味わえる釣りだと思いますので、中層の釣りが得意な人はとても好きな撒き餌になりやすいです。

僕個人的に嬉しいポイントは米ぬかとパン粉が臭くないという点です。

釣れる配合餌を作っていただいているメーカーさんには申し訳ないのですが、僕配合餌の独特な匂いが苦手なんです。

外で嗅ぐ分には全く問題ありませんが、余ってしまった配合餌を家に持ち帰りたくないんです。泣

ですので、ぬかとパン粉の臭いしかしないというぬかパンはそう言う面からして好きです。笑

機能面で言うと、ぬかパンはふんわりと撒き餌を作れれば、海面でパンと割れて、ゆっくりバラけていく理想的な撒き餌になります。

この撒き餌の特徴は、海面付近からゆっくりとバラけていくタイプになりますので、魚を浮かせて釣るタイプの撒き餌です。

そのため、海底にポイントを作ったり、魚を強烈に寄せるというよりは、魚がいるポイントの上に撒き餌を撒き、魚を浮かせて釣るイメージになります。

これはメジナ(グレ)でもクロダイ(チヌ)でも本質は一緒です。

魚を浮かせて釣る釣り方と相性が良いです。

例えば、ライナーで投入することで、調整したり、さらに練り込み具合で撒き餌自体を調整できたりするので、慣れてくれば自分好みの撒き餌作りが楽しめます。

また、投入後、バラけていく時の黄色味のある煙幕が潮の流れや変化を見つけやすいため、ぬかの色はとても良いと感じています。

写真でさえも、これくらい見やすいので、現場ではさらに見えやすいですよ!

また、クロダイ(チヌ)のように底付近に撒き餌を効かせたい場合、バラけやすい撒き餌って不安があると思いますが、ここは撒き餌の量でカバーすることができます。

撒き餌の量をしっかり投入ポイントに打ち込み続けると時間差でしっかりと底付近に効かせることが出来ます。

技術的な部分になると思いますが、投入回数で底付近の層を攻略するイメージです。

さらに、投入回数が多ければ多いほど、濁りを出しやすい撒き餌のため、じっくりと底付近に濁りと共に撒き餌を効かせていく釣り方とマッチします。

ただし、最初から相当深いポイントを狙う場合や棒ウキなどでポイントを一か所に形成し、釣る釣り方にはマッチしない傾向にあります。

市販品の高比重な撒き餌には性能面では敵わないため、ポイント釣法的な釣りが好きな方は米ぬかとは相性が悪いと言えるかもしれません。

ぬかパンのデメリット

- 柄杓離れが悪い(特に連投時や撒き餌が少なくなる後半)

- 放置するとバッカンや靴の裏などに汚れがこびりやすい

- 水分量と混ぜ方を間違えるとペースト状の塊(味噌みたい)になってしまう

- 超遠投する場合、市販の配合餌に劣る

- 米ぬか禁止のエリアでは使えない

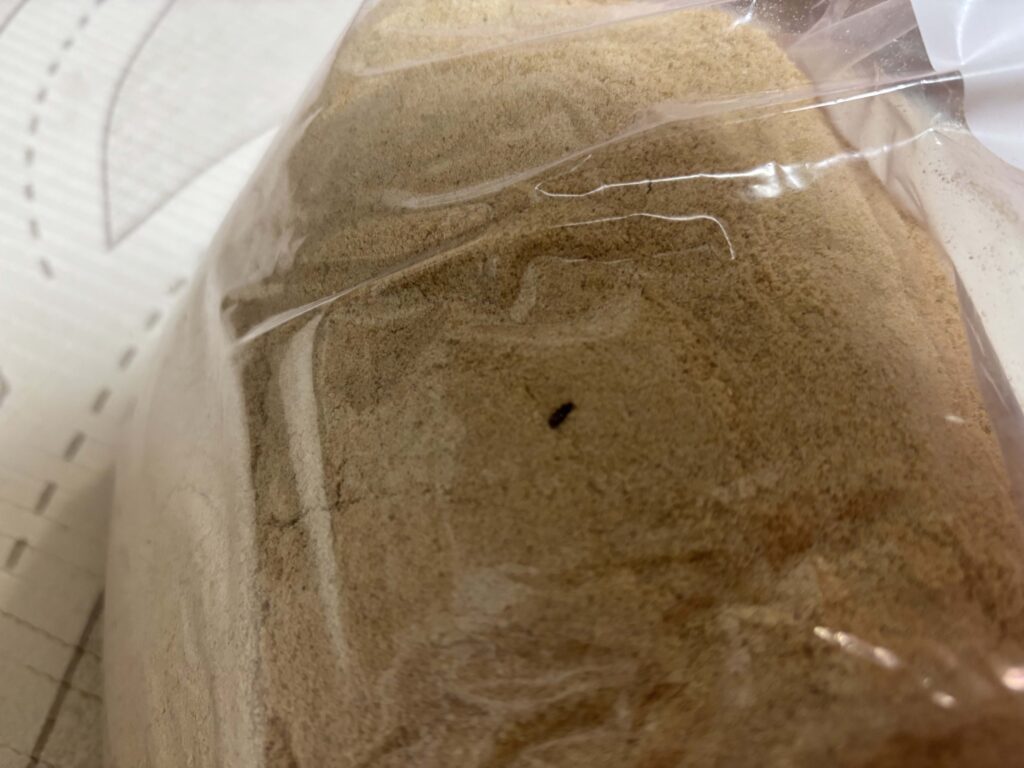

- 長期保管していると虫が発生することがある

前提として米ぬか単体だと柄杓離れが悪いです。

柄杓離れが悪いと言うと勘違いされるのですが、対策をたてればそれほど問題にはならないと思っています。

米ぬかはとてもきめ細かい粒子をしていますので、水を入れ、混ぜ込むと粘る味噌のような状態になります。

そのため、柄杓で取ると少し粘りが邪魔をして柄杓離れが悪く、柄杓にひっついたままの状態になることがあります。

改善するには、少量づつ投入するために柄杓カップのサイズをSSかSサイズにしたり、カップ素材をチタンなどのモデルに替えることで相当改善されます。

また、それ以外にも数投ごとに柄杓ホルダーに溜まっている水につけて、柄杓離れをよくするのも効果的です。

この柄杓離れが悪いという点は、特に水を入れすぎていたり、練り込みすぎている時、また、撒き餌を作って時間がたって、撒き餌自体が圧縮されている層に入った時によく生じやすいです。

そもそも、米ぬかにパン粉をブレンドする理由の一つは「柄杓離れの悪さ」を改善するためです。

しかし、パン粉をブレンドしたとしても作り方が悪いとやっぱり柄杓離れが悪くなります。

撒き餌の作り方が意外とシビアですので、この後紹介する定量的に作る方法を参考にしてみてください。

また、米ぬかの味噌のような粘りの特性上、スパイクシューズの裏やバッカンの裏にくっ付いてしまって、そのまま時間がたってしまうと汚れが相当落ちにくい状態になります。

乾いてしまうと、結構こびり付きますので、対策として釣り場で海水ですぐに洗ってしまうのがベストです。

特に釣り後に海水でスパイクシューズの裏やバッカン周りを海水ですぐに洗えば、問題ありません。

水分が多すぎるとぬかが水をぐんぐん吸ってしまい、まるで味噌のような粘りとやわらかさが出てしまい、扱いにくい撒き餌になってしまいます。

柄杓で投入することを考えるとやはり適量の水分を入れることが大事だと気づかされます。

ですので、是非、下記僕の基本的な作り方参考にしてみてください。笑

最後にぬかパン撒き餌は遠投はできます。

しかし、市販の配合餌にあるような超がつくほどの遠投となった場合、市販の配合餌の研究されたまとまり感と高比重な配合餌には敵いません。

そのため、超遠投派の方には合わない撒き餌とも言えます。

また、渡船してくれる沖堤防などによっては米ぬか禁止のエリアもありますので、必ず事前に確認必須です。

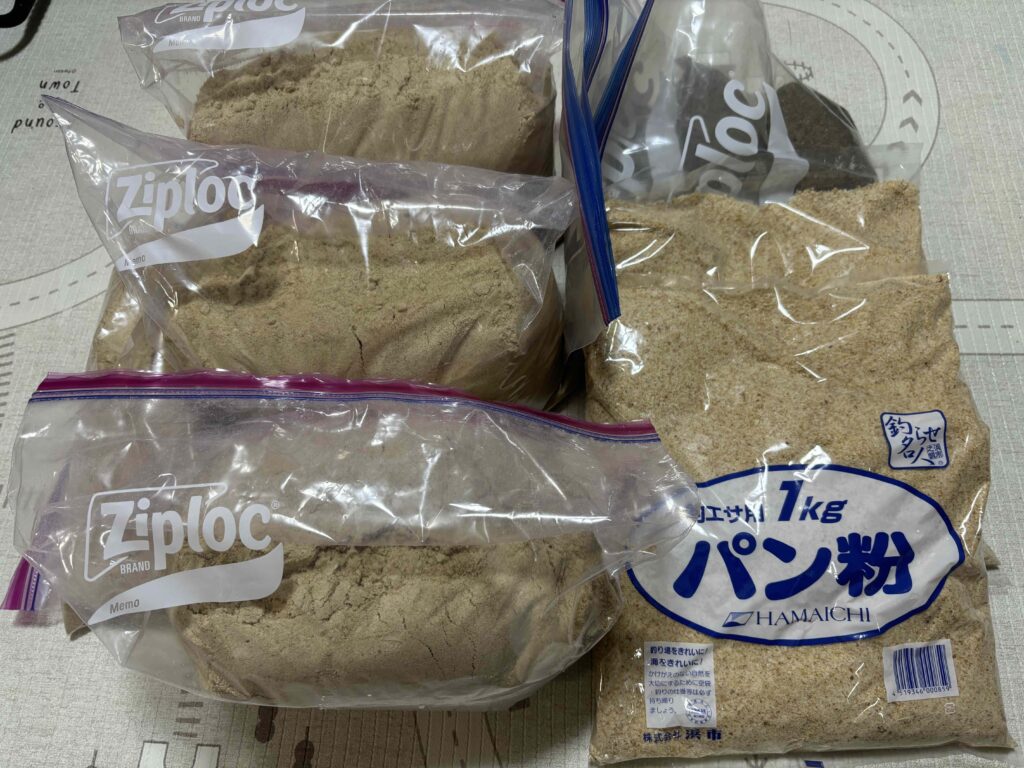

保管時の注意点ですが、米の中にいる色々な虫が中で動き出していることがあります。

地域により違うはずですが、基本的に卵が米ぬかの中にあり、気温が高くなると中で孵化して動き出すようです。

すぐ動き出すこともあれば、1ヶ月くらい経って気がつくこともあります。

ジップロックに入れているので、外に出ることはないと思います。

僕は小さな頃から米の中の虫を見慣れているので何ともないですが、気になる人は気になるかもしれません。

害虫ではないので、ピンセットは箸などでつまみ出してあげれば、簡単にとれるものも多いです。

現時点でのデメリットは以上です。

何か見つけたら、記事に追加します!

ぬかパン撒き餌の本質

ぬかパン撒き餌は安価で、大量に作成することが出来るとてもコストパフォーマンスに優れた撒き餌です。

しかし、メーカーが作ったテーマ別にきっちり作り込まれた配合餌には機能面や釣りの利便性で劣る部分は確かにあります。

ですが、ぬかパン撒き餌でも問題なく釣れるという事実があるのはなぜでしょうか。

それは、配合餌の機能面が劣っている部分があったとして、魚に対して、「オキアミや固形物を届け、魚が食べれるものと認識し、ついでにさし餌を口にしてしまう」というウキフカセ釣りのプロセスは変わらないという事実があるからです。

全てそうとは言えませんが、ウキフカセ釣りで狙うクロダイ(チヌ)を例にすると、撒き餌に含まれている麦を食べている個体は麦ばかり食べますし、コーンやサナギを食べる個体はコーンやサナギばかりを偏食し出す傾向にあります。

これは釣れた魚の胃袋をチェックされた方なら、意味を理解しやすいと思います。

そのため、その日は何に食ってくるかわからないため、刺し餌の種類が多いのがクロダイ(チヌ)釣りになるわけですが、オキアミ・コーンやサナギと言った自然界にない食べ物を口にするまでのプロセスこそが、ウキフカセ釣りで魚を釣るために重要なことであり、撒き餌本体は魚に口を使わせるためのアプローチの一つにすぎないということです。

わかりやすく言えば、海にオキアミをばらまいて、魚が食べ物だと認識することで、刺し餌のオキアミが活き、食いついてくるわけです。

つまり、オキアミをばらまくための方法が撒き餌投入であり、その撒き餌の中身は魚に届きさえすれば、どんなものでも良いのです。

これがウキフカセ釣りにおける撒き餌の本質ではないかと考えています。

もちろん、その中身を突き詰めれば、機能面や利便性に差が生じるのですが、「ぬかパン撒き餌だから、釣れないのではないか?」と心配する必要はないと言いたいです。

まだ、米ぬかを信用できない方へ

それでも「ぬかパンが信用できない方で、でも少しは興味がある」という方は、いきなりぬかパン撒き餌からはじめるのではなく、米ぬか2キロに市販の配合餌をブレンドして使ってみてください。

オキアミ3キロブロックで米ぬか2キロに対して、海水量は800〜1,000ml入れると丁度良い感じです。(800mlからスタートして、少し足す形で調整してください。)

大体が市販の配合餌単体で使用した場合の目安水分量を足せば、良いのです。

市販の配合餌が900mlだったら、米ぬか分800mlと合わせて1,700ml入れれば良いのです。

(製品により違うので、必ず水分を足したりして調整してください)

オキアミ分の計算までして、きっちりやりたい方はブレンドの記事を確認してみてください。

米ぬかの活用と今後の課題について

米ぬかについては友松さんのおかげで大分有名な撒き餌の素材として機能していると感じていますが、まだまだ米ぬかには撒き餌として活躍出来る方法があると感じています。

今、色々配合餌と合わせてみたり、試している最中ですので、おすすめのものがあれば、随時ご紹介していきたいと思っています。

また、米ぬかの撒き餌は基本的にメジナ(グレ)やクロダイ(チヌ)狙いにばかりフォーカスされていますが、僕の釣りスタイルとして、その時に狙える魚は何でも釣っていきたいと思っています。

イサキやシマアジ、アジやサバなど、その時に出会える魚で食べられる魚は色々釣りたい派です。

ですので、色々なターゲットに米ぬか撒き餌が効果的なのかどうかの検証を今後やっていきたいと考えています。

その時には失敗談も含めて記事にしていければと考えています。

最後までご覧いただきありがとうございます。