「初心者向け」撒き餌の基本的役割は「寄せる・浮かせること」

ウキフカセ釣りにおいて、絶対に欠かせない基本は「コマセワーク」です。

コマセワークとは撒き餌を海に投入することで、魚を釣るために重要な役割を果たします。

そのコマセ=撒き餌について基本を徹底説明していきます。

撒き餌=コマセは魚を寄せて釣りやすくするためのもの

撒き餌=コマセの役割とは魚を寄せて、一時的・瞬間的にポイントを形成する点だと思います。

撒き餌を撒くことで、小さな餌取りと呼ばれる本命ではない魚から、ターゲットにしている魚、その他思わぬゲスト魚など、撒き餌を撒くことで、撒き餌が流れ漂うところはポイントとなり、魚を寄せる役割を果たします。

この撒き餌を撒くことにより、わざわざ魚が住んでいる「海中のややこしいところ」に仕掛けを入れ込まなくても、細糸・小さい針でも魚を釣ることがにつながるのです。

ただ、ここで勘違いしてはいけないのは、撒き餌を撒くことにより、魚が遠くから移動してくるわけではないという点です。

あくまで釣り場のポイントの状況が一番大事で、撒き餌はあくまで魚を周辺から寄せる役割なのです。

撒き餌=コマセは魚を寄せて釣りやすくするものであると同時にターゲットにしている魚ではない餌取りをする小魚などが湧いてしまった時に、本命ではないポイントに撒き餌を投げ入れ、餌取り(小魚など)を別のポイントに止まらせておくような使い方もできます。

他にもボラが撒き餌によってくると、それでスイッチが入ったクロダイ(チヌ)やメジナ(グレ)が同時に寄ってくることもあります。

瞬間で生じた魚が寄ってくるというチャンスタイムは釣人の心を熱くさせ、さらに魚との知恵比べがはじまるのです。

撒き餌と刺し餌を水中で同調させることで、魚が釣りやすくなるのですが、ウキ自体を狙って投入した撒き餌が刺し餌と同調するとは限りません。

やり方として、撒き餌と仕掛けの投入点とずらしながら、少しづつ同調させていく方法が確実に同調に近づけられます。

そのため、撒き餌=コマセワークの肝はリズムを取ることだとも言えます。

撒き餌の投入は「早いリズム」「遅いリズム」は釣り場や時期、魚の性格ごとに違いますので、釣り場で自分で調整していくことが大事です。

海底付近の岩場にいる魚を浮かせる理由

魚を釣るための本質という記事で説明していますが、魚釣りで重要視するべき要素に「場所(ポイント)」があります。

その中で魚が集まっている要因として、大きな岩・岩場や海中に沈んでいる障害物、防波堤の基礎、海藻や水草などに魚は隠れていたり、身を寄せていたりします。

簡単に言うと釣人側からみて海の中の障害物=「ややこしいところ」に魚は集まりやすい傾向があります。

海の中では、餌も取れて、身を隠せる場所だからです。

魚の種類や個体の個性にもよりますが、基本的に魚はその「ややこしいところ」を基準に生活していたり、回遊していたりします。

そのため、ウキフカセ釣り特有の撒き餌を利用して、魚を「ややこしいところ」から浮かせる必要があるのです。

細めの糸に小さな針を使用するウキフカセ釣りの仕掛けでは、障害物=「ややこしいところ」では釣り針が引っかかってしまったり、糸を切られてしまうリスクが高まるからです。

また、最も重要なのは浮いてくる魚は同時に「食い気」も立つため、釣りやすくなります。

ですので、魚が普段生活している「ややこしいところ」に仕掛けをダイレクトに入れるのではなく、撒き餌を使って魚から仕掛け側に寄ってきてもらうという発想でウキフカセ釣りは成り立つのです。

そして、特に「ややこしいところ」で釣りをする際に重要なのが「地形変化」です。

水深が変わる箇所というのは魚が集まってきます。

エビや小魚にとっては小さな「ややこしいところ」があれば隠れ家になり、中大型の魚にとっては地形変化こそが、獲物を追い詰める壁の役割を果たしますので、餌場になるのです。

釣人側は海の中の「ややこしいところ」と「地形変化」には敏感になり、海中の様子はどうなっているのか理解することが撒き餌を活用して、魚を浮かして釣るための基礎知識になると思っています。

潮の状況やタイミングにより、そのポイントに着く魚が変わったりもします。

この一筋縄ではいかない海の状況を経験によって攻略するのも釣りの面白さの一つです。

ただし、この撒き餌には地域の渡船屋さんによってルールがあったり、県によっては撒き餌自体海に投入することを禁止しているところもあります。

必ず、磯に渡船する前に事前に確認するなどしましょう。

撒き餌禁止については、日本釣振興会などのHPにて確認してみましょう。

撒き餌=コマセの種類

撒き餌(コマセ)には大きく分けて3種類あると思っています。

- 集魚剤+オキアミブロック「基本形」

- アミエビ(赤アミ)単体+オキアミブロック+海水

- オキアミ(アミエビ)単体+海水

※クロダイ(チヌ)の場合、麦やコーン、さなぎなど固定物を足す形も全パターンにあります。

日本には安価で便利な「米ぬか」という集魚剤がある

一般的に集魚剤というとメーカーが出している粉上のものという認識ですが、実際には集魚剤の代わりに「米ぬかやパン粉」を混ぜたものや米ぬか単体でオキアミと混ぜることでも撒き餌として十分な機能を果たします。

工夫をすれば、お金をかけずに米ぬかを集めてきて、その他砂やパン粉などをブレンドして、釣りが出来るのがこの釣りの面白い部分でもあります。

※米ぬかはコイン精米所で無料で持って帰ることが出来ます。

この場合、集魚剤のメインは米ぬかですが、パン粉を入れることで撒き餌の拡散力が上がったりします。

ただ、集魚剤として米ぬかを使用したとしても、オキアミの絶大な集魚力を使うためにオキアミだけは購入することを推奨します。

オキアミ無しでも成り立ちますが、オキアミを入れる形は基本形だと考えています。

オキアミを入れることで、そのエキスの影響で集魚効果が高くなることに加え、刺し餌として使った際に、撒き餌のオキアミが沈下することで、本命ではない魚(餌取りが群がるため)が撒き餌側のオキアミを食べてくれるため、餌取りをかわしやすくなります。

注意点があり、米ぬかやパン粉を使用する場合、慣れている方であれば水分量をみて調整できますが、毎回、作る撒き餌にばらつきが出やすいというデメリットがあります。

初心者のうちは、メーカーの集魚剤からスタートして、撒き餌のしっとり感であったり、水分を含んでいる感じ、そして、使用していくうちの練り込み具合の状態を理解した上で、米ぬかをメインにしていくべきだと感じます。

また、米ぬかとは違うメーカー販売の配合餌(集魚剤)特有の色味や比重という要素を単体で使い分けるのは難しいです。

比重は砂を混ぜ込むことで調整することは可能ですが、さらにゆっくり沈ませるということに対応しにくかったり、砂の分量を間違えると一気に飛ばないバラけやすい撒き餌になり、釣り自体が台無しになってしまう可能性があるため、砂を混ぜる際は少しづつ、ミスが無いように混ぜ込んでいきたいものです。

メーカーの集魚剤を色々試して勉強する

メーカーから発売されている集魚剤は必ず、何らかの意図を持ってテーマ毎に作られていることが多いです。

米ぬかとオキアミを使用したシンプルな集魚剤も素晴らしいですが、メーカーが時間をかけて研究した集魚剤も素晴らしいです。

何をして、「どのように魚を寄せて、浮かせるのか、そして、魚を留めるのか」がある程度意図を持って作られているので、集魚剤の種類に応じて色々なことができる時代になっています。

大型店に行けば、ウキフカセ釣りコーナーの集魚剤の種類の多さにびっくりすることでしょう。

はじめてウキフカセ釣りをする人はまず、メーカーの集魚剤で撒き餌の役割の基本を覚えてから米ぬかやパン粉などを使用する方が良いかと思います。

集魚剤の面白さはそのブレンドにあり

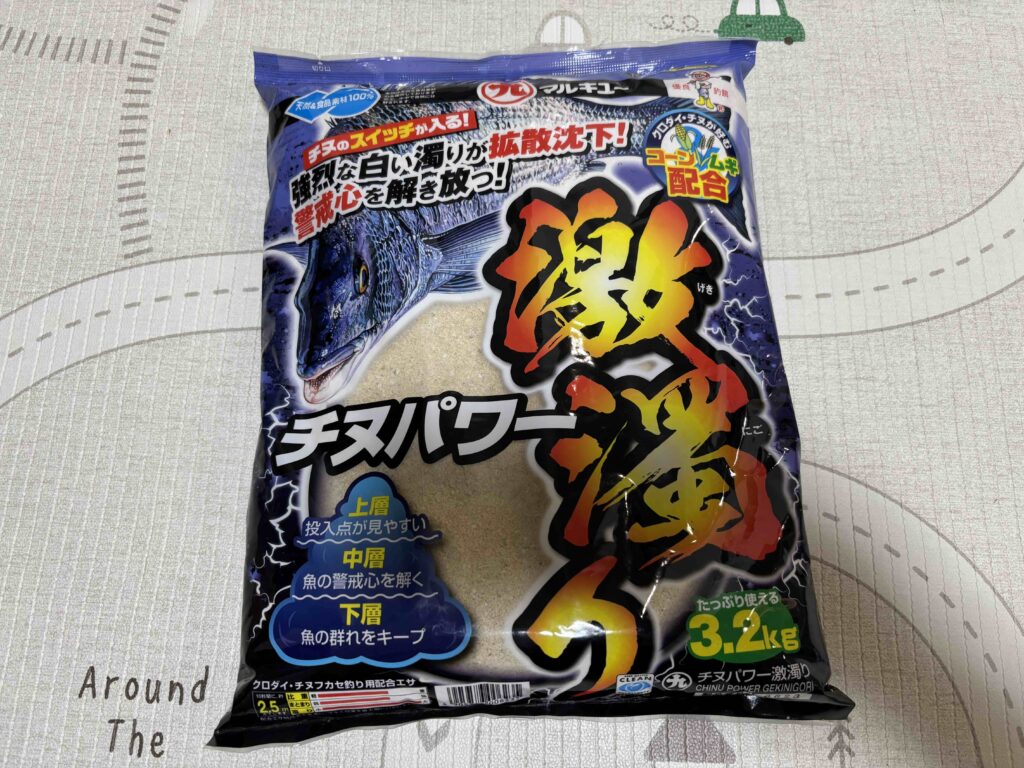

集魚剤の中にはクロダイ(チヌ)であればコーンやサナギ、ムギなどの固形物を混ぜている集魚剤が多かったり、白色の煙幕のように水中を漂う海中が濁るような集魚剤があったりとそれぞれ個性があります。

固形物が入っていることで、魚をポイントに長く留めておく効果が期待できます。

例えば、クロダイ(チヌ)を一箇所に集めて棒浮き(棒状のウキ)で海底付近を狙う釣りをしたい場合、高比重でクロダイ(チヌ)を足止めするような餌が含まれているような集魚剤をメインにすると良いと思います。

また、黄色味や白色の煙幕のような形で沈んでいく集魚剤は潮の変化を目視しやすく、釣りの組み立てにとても役に立ちます。

※特にクロダイ(チヌ)は濁っている=餌という認識をするので、何もなくても濁りがあると様子見にくる傾向があります。

それらの個性を組み合わせることで、オリジナルのブレンドを作ることが出来ます。

釣行毎に試していく必要があるため、オリジナルのブレンド作りはとても時間のかかる作業です。

自分がどんな釣りをしたいのか、自分が何を求めているのかを考えて釣りをすればするほど、集魚剤に対して何を求めているのかがわかっていくのでメーカーホームページなどをじっくりと読んで、色々試していくのも最高に楽しいです。

ブレンドする上で、メーカーの集魚剤には単品使用の場合の海水の量が表記されています。

集魚剤のパッケージの裏に記載されているメーカーが推奨しているブレンドから始めることが一番わかりやすいのですが、オリジナルで作る場合、単品使用の海水量を単純に足していくことでおおよその海水量になります。

A集魚剤1袋に対して海水600mlと表記

B集魚剤1袋に対して海水300mlと表記

AB集魚剤ブレンドの海水量は900ml -100ml=800ml

ブレンドを作る場合、マイナス100mlすることが大事で、水分量が多いと集魚剤を足さないと調整ができないのですが、水分量が少ない場合、海水を足せば良いだけなので調整がききます。

ですので、まずは単品使用同士の水分量を足して、マイナス100mlした海水量から試していき、しっくりくる撒き餌を探していきます。

※オキアミの水分量を考慮するのと、作ってみてしっくりこないようなら、次回から水分量を100mlづつ増やしていくのがおすすめです。

※マルキューの計算だとオキアミは使用する配合餌でかわりますが、水分量1.5キロのオキアミは400ml〜600mlの海水と同じ扱いになっています。

具体的には、水分量を増やすことで、粘りを出し、遠投しやすい撒き餌を作ることができます。

水分量が多すぎるとやわらかすぎて、すぐに割れてしまう撒き餌になるので注意が必要です。

反対に、拡散させるバラけ具合を求めている場合は水分量は少なめがおすすめです。

僕はどちらかと言えば、バラけ具合を求めることが多いので、水分量少なめ派です。

アミエビとオキアミ単体をコマセにする人もいる

アミエビやオキアミのみをメインで使う人は、結構量が必要です。

とてもシンプルな撒き餌ですが、集魚剤がなくてもアミエビやオキアミに魚が群がってきますので、あらためてアミエビやオキアミの集魚力には驚かされます。

変わり種の撒き餌としては、アミエビとオキアミを混ぜて、沈下速度にばらつきを出したものを作る人もいます。

アミエビがオキアミよりもゆっくり沈むことを利用して、沈め方をばらけさせる目的があります。

オキアミにパン粉をまぶしただけのコマセを利用する方もいて、撒き餌の奥行きに驚かされます。

パン粉を入れた袋にオキアミを入れて、軽く振るだけで撒き餌が完成しますので、バッカン要らずのお手軽撒き餌の完成です。

このように撒き餌=コマセと言っても千差万別です。

釣人の数だけ撒き餌もあると言っても過言ではないほど、工夫の余地が高い分野ですので、メーカー発売の集魚剤で基本を学んだら、色々と応用してみるのも楽しみの一つです。

では、メーカー集魚剤とはどのようなアイテムでしょうか。

メーカー販売の集魚剤とは?

集魚剤とは魚をより集魚剤の力で寄せたり、撒き餌を遠投しやすくしたり、海中で見やすくしたりする粉上のものです。

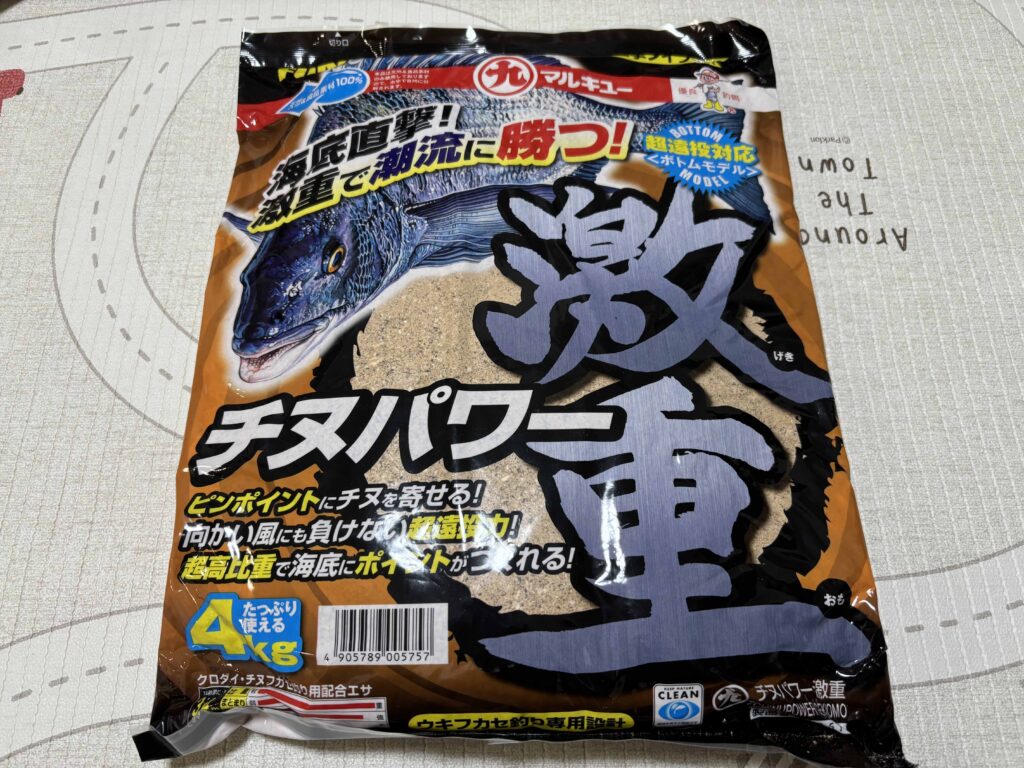

僕はマルキューの集魚剤が好きなので、マルキューの集魚剤の写真ですが、他にヒロキュー、ダイワなど色々なメーカーから集魚剤が発売されています。

色々な種類が発売され、フィールドの状況や対象魚種に応じて色々使い分けができ、撒き餌を状況に応じてカスタマイズできるウキフカセ釣りにはなくてはならない存在です。

最大の特徴はパッケージの裏に基本的な作り方(おすすめのブレンドも)が記載されており、その通りに作れば、ベストな撒き餌が完成し釣りができますという点です。

そのため、初心者の方やウキフカセ釣りの再現性を求めている釣人にとってはとても強い味方になってくれます。

また、集魚剤の袋自体が水分量を正確に測れるようになっていたり、釣人が撒き餌をしっかり作れるようなサポートもあります。

クロダイ(チヌ)用の集魚剤はコーンや様々な種類のムギなど、また比重を出すための貝殻の粉砕したもの、砂が多く含まれていることが多いです。

少し余談ですが、ウキフカセ釣りがとても盛んな地域ですと釣具屋さんで購入した集魚剤をスコップとプラスチックの船(緑色のトレイみたいなもの)で混ぜて、前日や釣り直前にバッカンに入れられるところがあります。

特に大分県など、磯場のゴミ対策をしている地域は釣具屋さんで撒き餌作りをする慣習のある場所もあります。

これは自分が行く予定の釣り場近くの釣具屋さんに電話で聞いてみると良いでしょう。

集魚剤は比重と色味・拡散性をメインに考えてみる

基本的にオキアミブロックから出る水と海水を足して、混ぜて撒き餌を作ります。

集魚剤の使い方に制限や正解はなく、いずれ自分の好みと共に作っていくものだと思いますが、全くの初心者は何を基準にすれば良いのでしょうか。

集魚剤は主に比重と色味・拡散性(バラけ具合と粘り)をメインに考えていけば、ベストな集魚剤が見つかります。

例えば、色味で言えば、水中で白い色の集魚剤が見やすい人は白色の集魚剤を足していき、赤い色の集魚剤が発色が良く見やすい人は赤色を足せば良いのです。

僕の場合、白い集魚剤が海中の流れが見えやすいと思います。

これは人の色覚によって若干違うので、自分に合う集魚剤は色々試していくしかないと思っています。

集魚剤(配合餌)のパッケージには色々なネーミングがあります。

- 「浮かせ」「中層」と記載あれば、低比重であったりバラけやすい

- 「底」「激流」「ピンポイント」と記載があれば高比重

- 「遠投」と記載があれば、粘りが出やすく団子状に練りやすい

- 「濁り」と記載があれば、煙幕のようにバラけやすい

※撒き餌の特性で遠投するという釣りがありますが、ウキフカセ初心者のうちは、最初から遠投はしない方が良いと思います。

手前側でどのように撒き餌が動くのか、そもそも仕掛けを投入して流すという動作が当たり前のようにできてきてから、遠投というジャンルに入っていくことを推奨します。

また、釣具屋さんで色々は集魚剤のパッケージを眺めていると、パッケージ記載の沈下速度は比重に比例していることが多いと気がつきます。

クロダイ(チヌ)を狙う際に底付近に定位させたり、底(海底)に撒き餌を溜めてポイントを作りたいと考える場合は比重が高くより早く沈む集魚剤を使うのが良いのです。

メジナ(グレ)を狙う場合、集魚剤の色で潮の変化や流れを見つけるために集魚剤の色味をみて、自分が海中で見やすい色を使うと良いです。

実際に、集魚剤の色は海中に入る時とパッケージの中の粉の状態では若干違うので、ベストは集魚剤の色味(自分が見やすい色)を探すためにはよく行く釣り場に実際に投入してみるのが良いです。

他人の動画で確認すれば良いという考えもありますが、思った以上にその海の時期や海域によって、海の色が違います。

海の色が違うということは同じ集魚剤だとしても地域により「見えやすい、見えにくい」が違うことがあります。

緑色の海と青い海では集魚剤の見え方が少し異なります。

北海道の海と三陸の海と伊豆半島の海では色が全く違うように、地域により海の色が違うという点は念頭において欲しいと思います。

そして、比重と色味をメインに好みの集魚剤を見つけていったら、最後に気にするのはバラけ具合や粘りです。

釣りに慣れてからでないと集魚剤のバラけ具合や粘りを出して遠投したりするところまで使いこなせない可能性が高いため、比重と色味をメインとしてから、自分の釣り場でやりたいことに合わせて選ぶと良いと思います。

例えば、撒き餌を遠投して底付近を釣りたい場合、まとまりがあり、粘りの出て高比重な集魚剤が必須です。

遠投して中層の釣りをしたい場合、まとまりがあり、バラける低比重な集魚剤がおすすめです。

磯のサラシや磯際付近の複雑な海流でバラバラに拡散したい場合は、バラける集魚剤がベストです。

いずれにして、集魚剤特有の「比重」「色味」「拡散性(バラけ具合と粘り)」はどんな釣りがしたいのか、そのような仕掛けにするのか、によってベストなものが決まってきます。

撒き餌の流れ方をよく観察することで何をして良いかわからないが少なくなる

ウキフカセ釣りの世界では、撒き餌の流れ方を見ながら、「海面付近の上潮が滑っている(そこだけ流れが早い)」とか「底付近で潮が動いていない」とか色々な発見が撒き餌の落ち方を観察しているとわかってきます。

撒き餌の流れ方を理解できれば、仕掛けを馴染ませる(仕掛けがほぼ斜めに綺麗に立っている状態)ための方法のヒントが早くえられます。

例えば、ウキだけが早く流されてしまう可能性があるので、ウキを沈ませてみるとか、ガン玉が早く落下しすぎて、Vの字に落下して仕掛けが馴染みにくい(仕掛けが綺麗に立っていない状態や海中で曲がってしまっている)などの状況です。

この海中の様子をいち早く理解するためにも撒き餌の沈み方はとても重要です。

特に沈んでいく撒き餌が見えなく時間(タイミング)を自分のリズムで覚えておくと、次に投げた箇所の潮の様子を理解しやすいです。

例えば、撒き餌を投入して30秒くらいで撒き餌が見えなくなったとします。

その後、投入した時に15秒で見えなくなったとします。

それは潮の流れが早くなったということです。

流れが早くなり、仕掛けが馴染むのが遅くなったりした時に、ウキの号数を替えてみるとか釣りの選択肢が増えるわけです。

撒き餌を観察することで釣りの展開もかわっていきます。

撒き餌がどう沈んでいくかを観察していると、海の潮の流れや動きを理解する手助けになってくれますから、初心者こそ、見えやすい集魚剤を選ぶのもありだと感じます。

撒き餌柄杓(ひしゃく)の役割

撒き餌=コマセを投入するためにウキフカセ釣り師にとって竿の次に重要なアイテムが、柄杓(ひしゃく)です。

この柄杓は持ち手とカーボン素材などで出来た柄の部分と撒き餌を入れるカップ部分に分けられます。

柄杓はウキフカセ釣りに欠かせないもので、単純に団子状にして真下に落とす釣りとは違い、柄杓を使って撒き餌を投入することができます。

基本的にバッカンの内側に柄杓のカップを押し付け、撒き餌を投入しやすい固さに調整して、押し出し、途中で止めるようなイメージで投入します。

撒き餌が投入しやすい固さとは、カップを斜め45度から60度くらいに傾けても撒き餌が落ちない固さです。

投入する場所に正確に投げ入れるためにも、撒き餌の量をコントロールしたり、撒き餌を細かくバラバラに投入したい時など色々と技術を要求されますので、練習が少し必要です。

さらに撒き餌を投入する際には、周囲の風の状況によって、下や横から投げるアンダースローやサイドスローと言った投げ方もできますし、撒き餌を遠投するのに必須なオーバースローという投げ方も柄杓あってこその芸当です。

お好みになりますが、利き手右で、左手で投げる人もいれば、利き手右で右手で投げる人もいます。

僕は右手で竿を持ち、左手でコマセワークをするので、完全に左手投げです。

ですが、利き手でないので、少し精度は右手に比べて劣るのが正直なところです。

とても便利なバッカンが汚れない専用の袋

初心者の方で釣具の洗浄に慣れていない人やバッカンを洗うのがめんどくさいという人向けに超絶おすすめのアイテムがあります。

それは釣研から発売されている「バッカンよごれんシート」です。

バッカンの中にサイズを合わせた袋を設置し、袋の中で撒き餌を混ぜるという優れものです。

臭い対策になりますし、何より洗う手間が省けるのは凄すぎます。

最後までご覧いただきありがとうございます。