失敗しない!撒き餌(マキエ)の作り方基礎知識

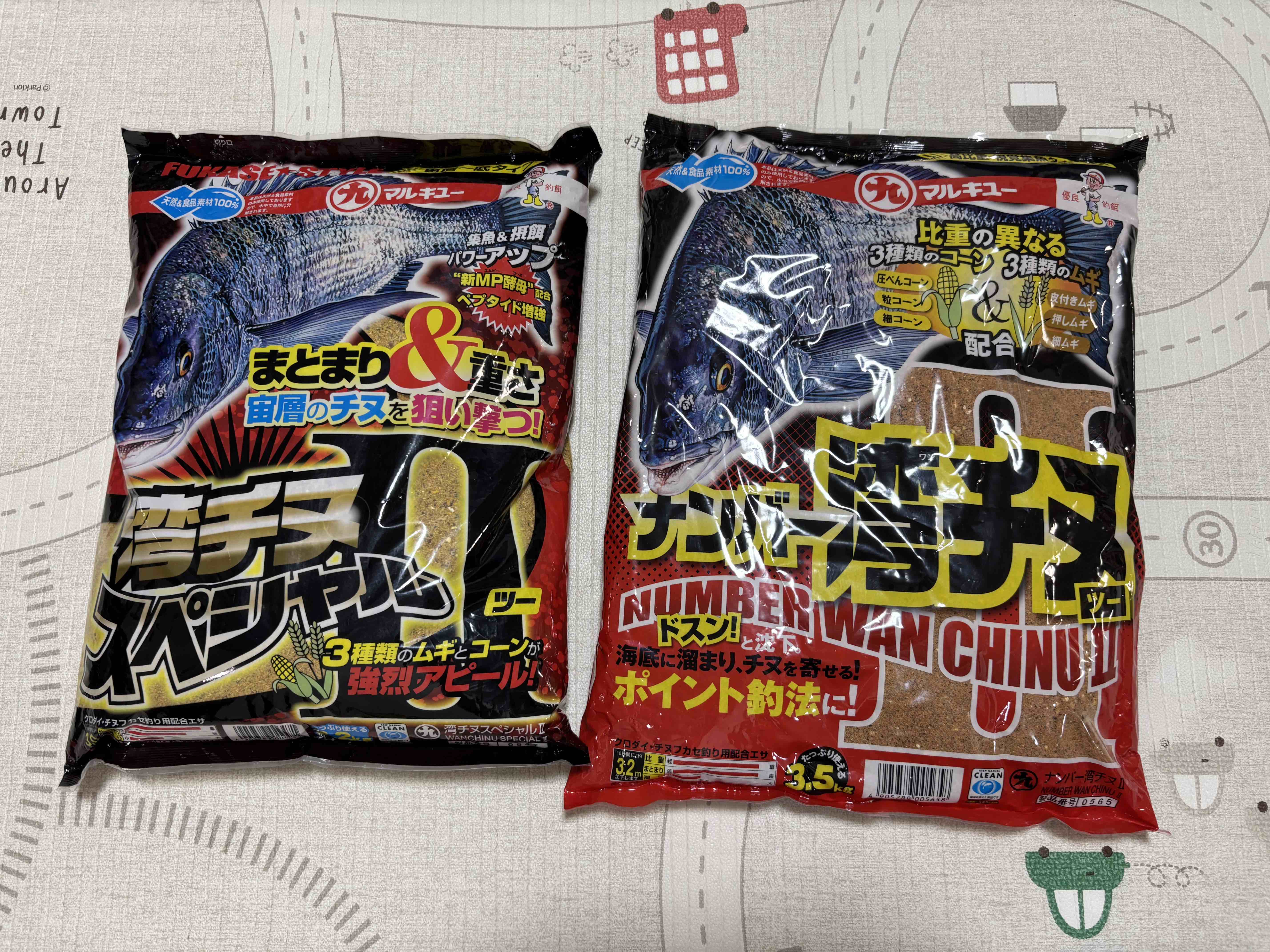

メーカー発売の配合餌(集魚剤)を用いた基本的な作り方をご説明します。

撒き餌を実際に作ってみて、「しっくりこない」など失敗しないための方法と、撒き餌を調整する基本的な情報をまとめてみました。

撒き餌(マキエ=コマセ)の基本的作り方

メーカーから発売の配合餌(集魚剤)と冷凍オキアミを使ったシンプルな作り方の解説をします。

失敗しない撒き餌作りの基本を集めました。

撒き餌を作るために必要なアイテム

撒き餌を作るためには少しアイテムが必要となります。

- バッカン40センチもしくは36センチのセミハードタイプ推奨

- マゼラーもしくはスコップ

- 手袋(掃除用もしくは使い捨てのビニールタイプ)

バッカンは必ず、撒き餌を混ぜても形が崩れないセミハードタイプを推奨します。

※バッカンの裏にしっかりと地面をキャッチするゴム素材系のグリップがあるものが望ましいです。

バッカンを揺すって撒き餌を混ぜるので、グリップ力がないバッカンだとズレてしまい、ストレスです。

マゼラーは撒き餌作りのスピードを上げ、撒き餌をしっかり作るためには欠かせないアイテムです。

撒き餌用のスコップタイプも売っていますので、お好みで揃えてみてください。

余談ですが、混ぜ込むのに木製のしゃもじを使っている人がいましたし、オキアミを潰すためだけのアイテムを持っている人もいて、撒き餌作りの道具は色々工夫の余地があると感じています。

もし、お金をかけたくない場合、百均などで売っているカレーなどを作るための木製のしゃもじで撒き餌作りしても良いかもしれませんね。

そして、最後の撒き餌の感触やまとまり具合を確認するのと、バッカンの角の配合餌をしっかり混ぜるために、練り上げるために手で最終仕上げをすることが多いです。

その時に手に匂いが付くのが嫌な方は掃除用の手袋か使い捨ての手袋が便利です。

お好みで使ってください。

掃除用は毎回洗えば再利用できますが、洗うのが手間な人は使い捨ての手袋がおすすめです。

また、クロダイ(チヌ)用の配合餌(集魚剤)には貝殻が入っていることがあり、それで手を傷つけることがあるので、手袋で防御することは大事です。

基本的な撒き餌の作り方は以下の通りです。

- オキアミを荒く砕く

- 配合餌(集魚剤)を入れ、海水を加える

- バッカンなどの角までしっかり混ぜる

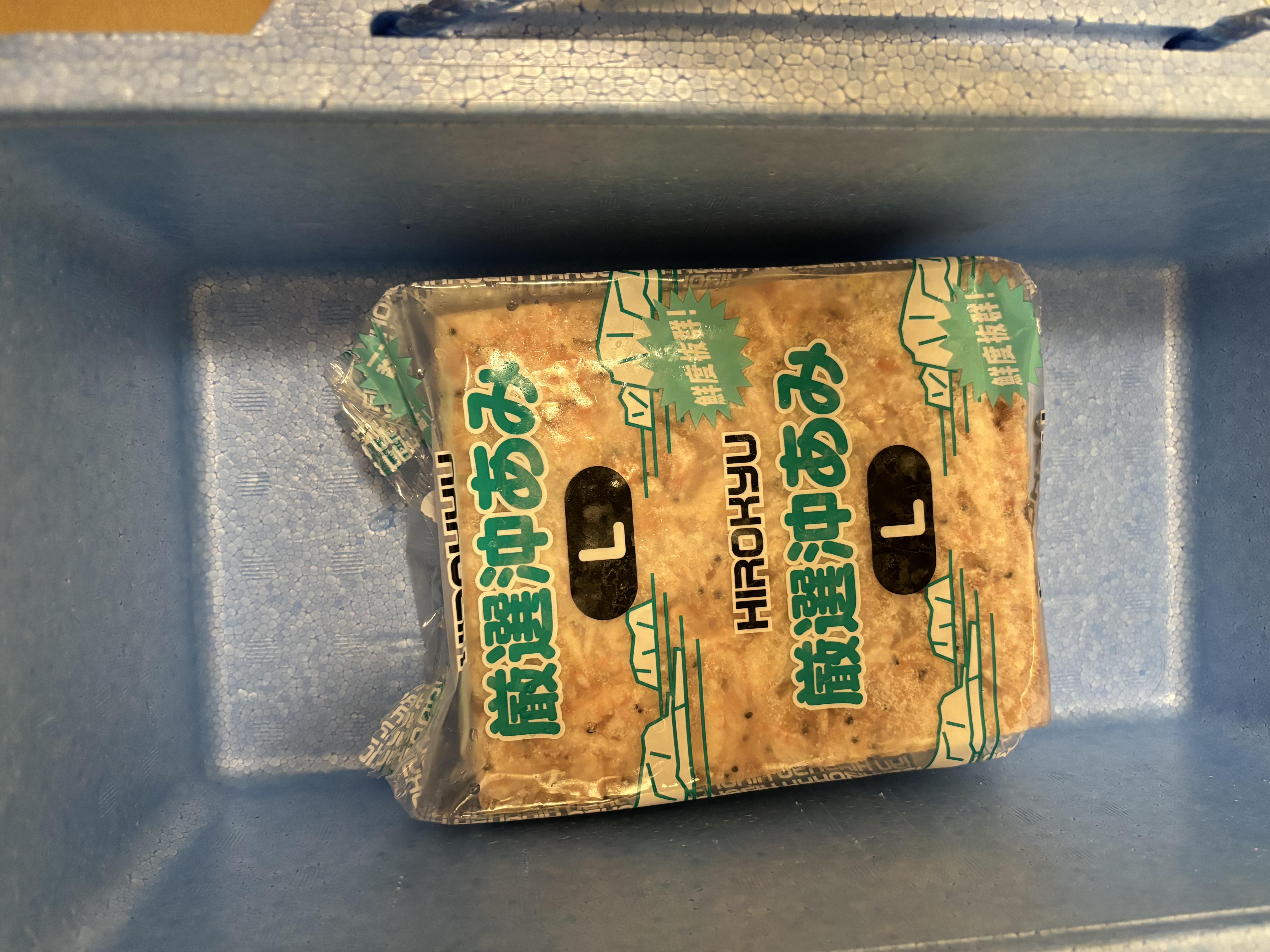

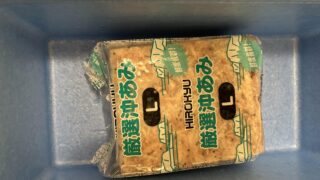

まずは、理想的な撒き餌を作るためにオキアミを半解凍か完全解凍しておく必要があります。

冷水を袋の上からかけることで、解凍スピードを早めることが出来、半解凍の状態を作ることが出来ます。

僕は冷水で時間調整することが多いです。

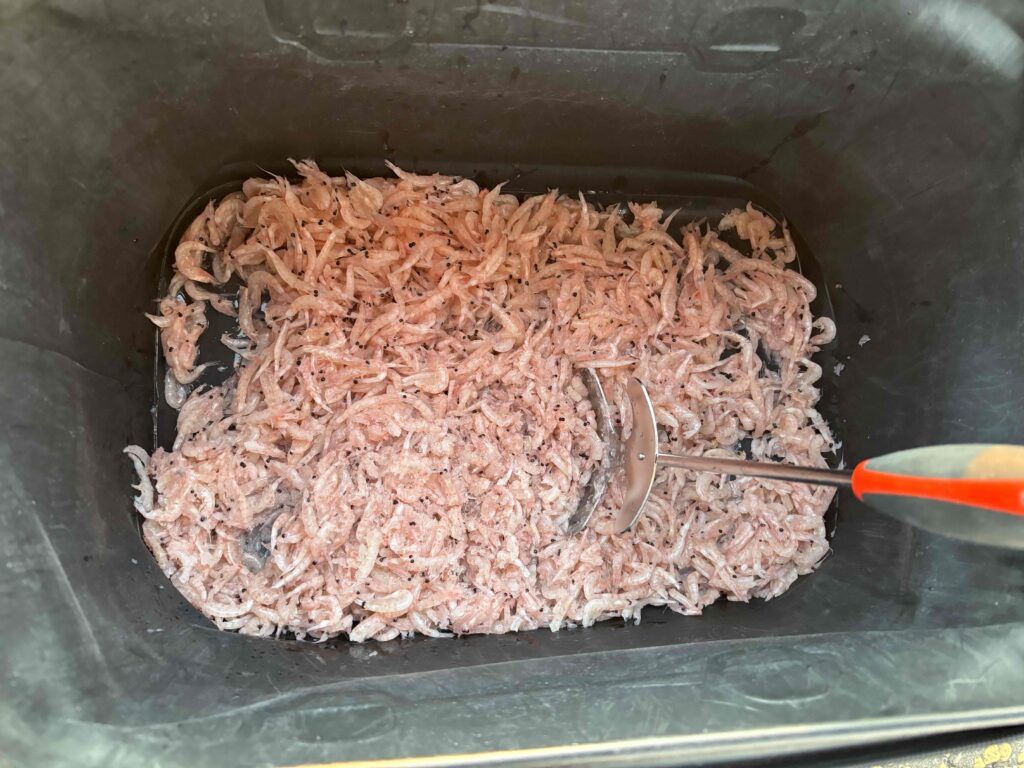

半解凍〜全解凍のオキアミをバッカンに入れる

※この時、刺し餌に使用する分のオキアミを餌入れ(餌バッカン)に移しておく

オキアミを荒く砕く

一見、何の意味もない工程に思えますが、荒く砕くことで、オキアミのエキスが出て、配合餌(集魚剤)と混ざった時にまとまりやすく(粘りが出やすい)、エキスを出すことによる集魚効果も期待できます。

この時に商品名で言うと「激荒」などの冷凍サナギなどを入れる場合、このタイミングで入れておき、オキアミと一緒に混ぜておきます。

配合餌(集魚剤)を入れる

※この時、2種類〜3種類の配合餌(集魚剤)を使う場合、一緒に入れます。

その後、配合餌とオキアミだけで混ぜ込み、配合餌の粉がしっかり混ざるようにすることがダマにならない撒き餌作りのポイントです。

海水を入れる

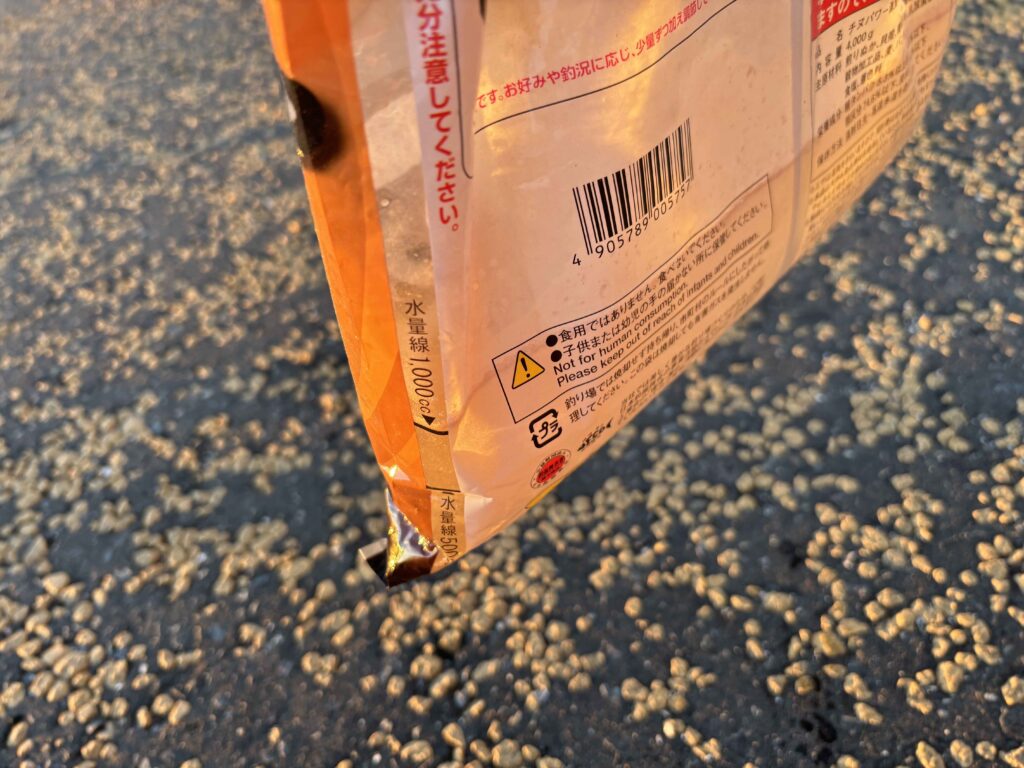

配合餌のパッケージの裏に目安の海水量の記載があるためのその通りに入れます。

その時にパッケージ自体が海水を測れるようになっているものも多いため、量を測るものがない場合パッケージで測ります。

今回の配合餌は1,000ml使用しました。

マゼラー、スコップなどでしっかり混ぜる

ダマにならないように丁寧に混ぜ込んでいく。

バッカンの角は混ざり切っていないことが多い

バッカンを斜めに傾けて混ぜると混ざりやすい

最後に手で混ぜ込んで、まとまり具合を調整

写真の右手側は空気を抜くようにして練り込んだ撒き餌です。

左側と右側では少し撒き餌のまとまり具合が違うのが写真でもわかると思います。

右側は練り込んでいるので、柄杓ですくった時に塊となって放出しやすく、左側の方は右側に比べて少しだけバラけやすい状態です。

この後、お好みで水分を足しても良いです。

足す場合、少し柔らかくなります。

完全に空気を抜いて完成

さぁ、実釣開始です!

はじめての釣り場ではどんな撒き餌が有効かわからないケースが多いため、まずは水を多すぎず少なすぎずにしっかり作った方が良いです。

粘りを出して遠投させたり、水分を多く入れて比重を高くするなどの調整は釣り場で、少しづつ調整していくのが望ましいです。

未完成の撒き餌だとどうなるか

撒き餌作りの失敗するパターンはいくつかありますが、一番多いのは一度に作る量が多く混ぜ切れていないパターンが多いような気がします。

次はオリジナルでざっくり作ってしまって水分量が少なくなってしまったり、多くなってしまったりするパターンです。

ダメな撒き餌は投入時に割れる

結構、水分量の調整は撒き餌作りの基本的な部分になります。

どう判断するかと言うと、撒き餌を投入してみて、「粉が舞ったり、途中で破れてしまう」状態は水分量が若干足りないか混ぜ込めていないかのどちらかの可能性が高いです。

(わざと割れてしまうように固めずに投げている場合を除く)

混ぜ込めていない場合、再度丁寧に混ぜ込んだ後に練り込む感じで仕上げていきます。

練り込むとは空気を抜くように混ぜていくイメージです。

練り込みを行うことで撒き餌にまとまりと粘りが出てきて、柄杓にカップに入れた際に、カップの形のまま綺麗に飛んでいきます。

水分量が足りない場合、100ml単位で少しづつ入れながら混ぜていき、粉ぽい箇所がないように混ぜていきます。

粉ぽい箇所がなくなったら、先ほどと同じように練り込んで粘りを出していきます。

一番厄介なのは水分量が多すぎてしまうことです。

水分量が多い場合、撒き餌自体は仕上がっているようにみえるのですが、撒き餌を投入した時に柔らかすぎて「パカんと割れてしまう、破れてしまう」ということが生じます。

この状態になってしまった場合、少し余った配合餌(集魚剤)を足して、調整するしかありません。

調整用の配合餌(集魚剤)がない場合、失敗した状態の撒き餌で釣りを続けるしかなくなります。

また、最後に手の感触で撒き餌の状況をはかる方法があります。

もちろん、毎回同じような撒き餌を作ることが前提ですが、撒き餌自体を手で触ることでわかることがあります。

それは硬さや柔らかさです。

硬くする場合、水分量は若干少なめに、柔らかくする場合は水分若干多めに調整すると、その時のベストな撒き餌が作れます。

適性な水分量の範囲であることが絶対条件ですが、水分量が多くすると、粘りが出て遠投性が高まります。

水分量が少なくなると拡散性が出て、バラける撒き餌になります。

筆者の撒き餌の作り方

基本的な作り方を紹介しておいて恐縮ですが、筆者の作り方は基本的な作り方と流れは逆の作り方をしています。

有名な磯釣り師で平和卓也さんがこの作り方をされていて、内容に強く共感しているので、同じやり方をしています。

- 配合餌(集魚剤)を入れ、海水を加える

- オキアミをほぼ解凍の状態で入れる

- バッカンなどの角までしっかり混ぜる

基本的なやり方と違うのは、先に配合餌(集魚剤)の粉を混ぜてしまって、オキアミを後から入れることです。

そこまで順番で差が出るかと言えば、微妙ですがこのやり方はスピーディに作れるという利点とオキアミの粒感を損なわないというメリットがあります。

僕は釣りの中で撒き餌には原型を多く残したオキアミを入れたいという考えが強いため、このようなやり方に落ち着きました。

最初に紹介した基本のやり方はオキアミを荒く潰すところからスタートしますが、それはそれで、オキアミのエキスがしっかり出るので集魚という意味ではとても効果のあるやり方をしています。

どういうやり方をするかは釣人の考え次第で変わるのです。

最後までご覧いただきありがとうございます。