クロダイ(チヌ)に有効な米ぬか撒き餌とは?

今回は、クロダイのウキフカセ釣りに、米ぬか撒き餌が効果的かどうかをまとめた記事となります。

僕はそもそも、米ぬかベース理論という、米ぬかをベースとした撒き餌で、状況に応じた、または使いやすい撒き餌を自分で作り上げていくという理論を提唱しています。

最初はぬかパン撒き餌というコストパフォーマンスに優れた安価な撒き餌への興味から、クロダイ(チヌ)釣りにも有効ではないかという探究心から始まりました。

しかし、個人単位では日本で一番と自負しているほど、米ぬかに市販の配合餌を混ぜて、様々ブレンドしてきました。

釣りしないのに、釣り場に行って撒き餌だけを撒いてきたことも一度や二度ではないため、周囲の釣人から変な目で見られていました。(マジな話です)

ただ、その探究心の末、結果として、米ぬかという撒き餌のポテンシャルを知り、他の配合餌とブレンドする撒き餌のベースとして使用ができるという点に気がついたのです。

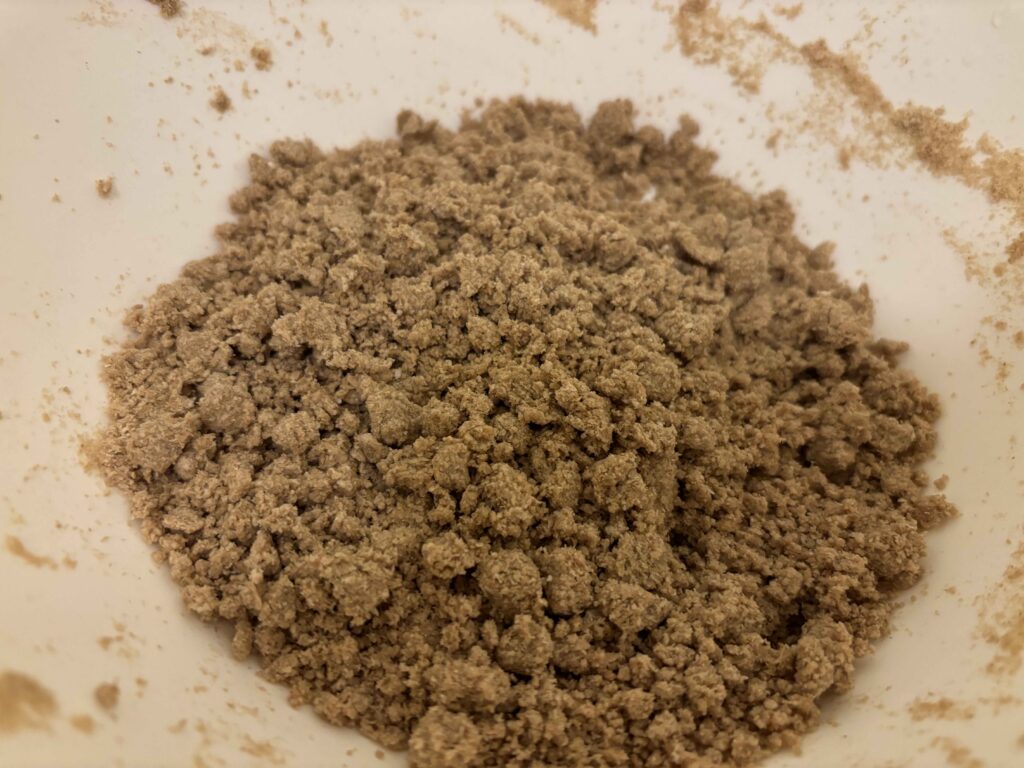

もちろん、米ぬか単体(オキアミは混ぜる)でも効果的なのですが、単体ですと、柄杓離れの悪さや水分量などの難しさがあり、作り方を失敗すると一回の釣りを台無しにしてしまうリスクもはらんでいます。

YouTubeなどで、色々紹介されているので、僕も単体に近い撒き餌を作ってみたのですが、意外と水分量や混ぜ方が難しく再現性がない気がしています。

作ることは誰でも出来ます。

ただ、毎回同じような再現性がないのです。泣

そのため、基本的には市販品の配合餌の何かとブレンドすることを前提としたベース餌として考えた方が使い勝手は良くなります。

今回はそのような経緯からクロダイ(チヌ)のフカセ釣りに対する米ぬかをベースとした撒き餌作りについてまとめてみます。

米ぬか撒き餌のベース理論の誕生

米ぬか撒き餌のベース理論の誕生の過程として、前に下記記事を書きました。

この記事を書いた後も、米ぬか撒き餌で数多くの年なしチヌや春のポテンシャルの高いクロダイ(チヌ)を釣っており、個人的にはより米ぬか撒き餌の高いポテンシャルに確信めいています。

写真はまさかのメジャー忘れでしたが、53〜54センチのメスです。

柄杓に少しだけ米ぬかが付いているいると思うのですが、これも米ぬかをベースとした撒き餌で釣り上げた1匹です。

網ですくい上げた後の写真ですが、米ぬか撒き餌が散らかっていますね。笑

※帰りはしっかり流して帰りました。

単純に自慢したいのではなくて、この魚以外にも沢山釣っていますので、米ぬかでもしっかり釣れますよ、という話をしたいのです。

そもそも米ぬかは面白いベース餌

米ぬかをベースとして、それに市販の配合餌とブレンドすることで、無限のパターンが楽しむことができます。

ベースとなる米ぬかは基本的に「低比重×ややバラけやすい」という特徴のある配合餌です。

つまり、反対の特性の「高比重に仕上げる+粘りを出してまとめやすくする」など、アレンジすることで釣り場の状況や対象魚に合わせて変更していくことが出来ます。

高比重な配合餌を低比重にすることはできませんが、低比重な配合餌は高比重にすることが出来るのです!

そういう意味でもベース餌として申し分ないのです。

例えば、僕の場合、米ぬかにマルキューの「激濁り」という白ぽい配合餌をブレンドします。

米ぬか単体でも煙幕上に濁りを出せるのですが、さらに白い濁りを足して、二段構えで濁らせていきます。

面白いことに混ざった濁りをせずに、表層付近からぬかの濁りが降り注ぎ、その下の層は白い濁りといった感じに最終的には段上になって濁りを起こしますので、魚から見た濁りの範囲はかなりのボリュームを出します。

そのため、付近に魚を一気に寄せたいという時に良いイメージがあります。

一本の大きな柱を構築するように表層付近は米ぬか、中層より底は激濁りというような形で沈下していきます。

この場合、米ぬかの黄色く濁る強みに対して濁りという同じ系統の強みを追加するブレンドになります。

また、高比重型で、一番おすすめの配合餌のブレンドは「チヌパワームギスペシャル」との米ぬかの相性が抜群に良いです。

撒き餌に求められる総合的な性能と機能を全部詰め込んだという贅沢な撒き餌ブレンドです。

集魚スピードに明らかに差が出るブレンド方法ですので、最初のブレンドに一番おすすめの撒き餌です。

そして、米ぬかが低比重であるという点を活かした撒き餌作りも出来ます。

低比重よりのチヌパワーV9遠投という配合餌と組み合わせすることで、メジナ(グレ)用に近い特性の撒き餌をブレンドすることが出来ます。

この米ぬかとチヌパワーV9遠投の組み合わせは色々な可能性を秘めています。

単純に固形物を足しても良いですし、撒き餌自体を練り上げて、比重を重くしたり、遠投性能をさらに上げたり、現場でのアレンジ能力が非常に高い撒き餌の一つです。

ベースが米ぬかですので、単純に撒き餌を増量しているということに加え、ベースの米ぬかに様々な機能を追加していくイメージで使用ができます。

クロダイ(チヌ)の場合、市販の配合餌を単純に混ぜても良いですし、麦やサナギなどを足しても良いです。

特に固形物を足すことで、明らかにクロダイ(チヌ)の連続性のあるアタリを出しやすくなりますし、魚の足止め効果が高くなりますので、ぜひ、固形物は配合したいものです。

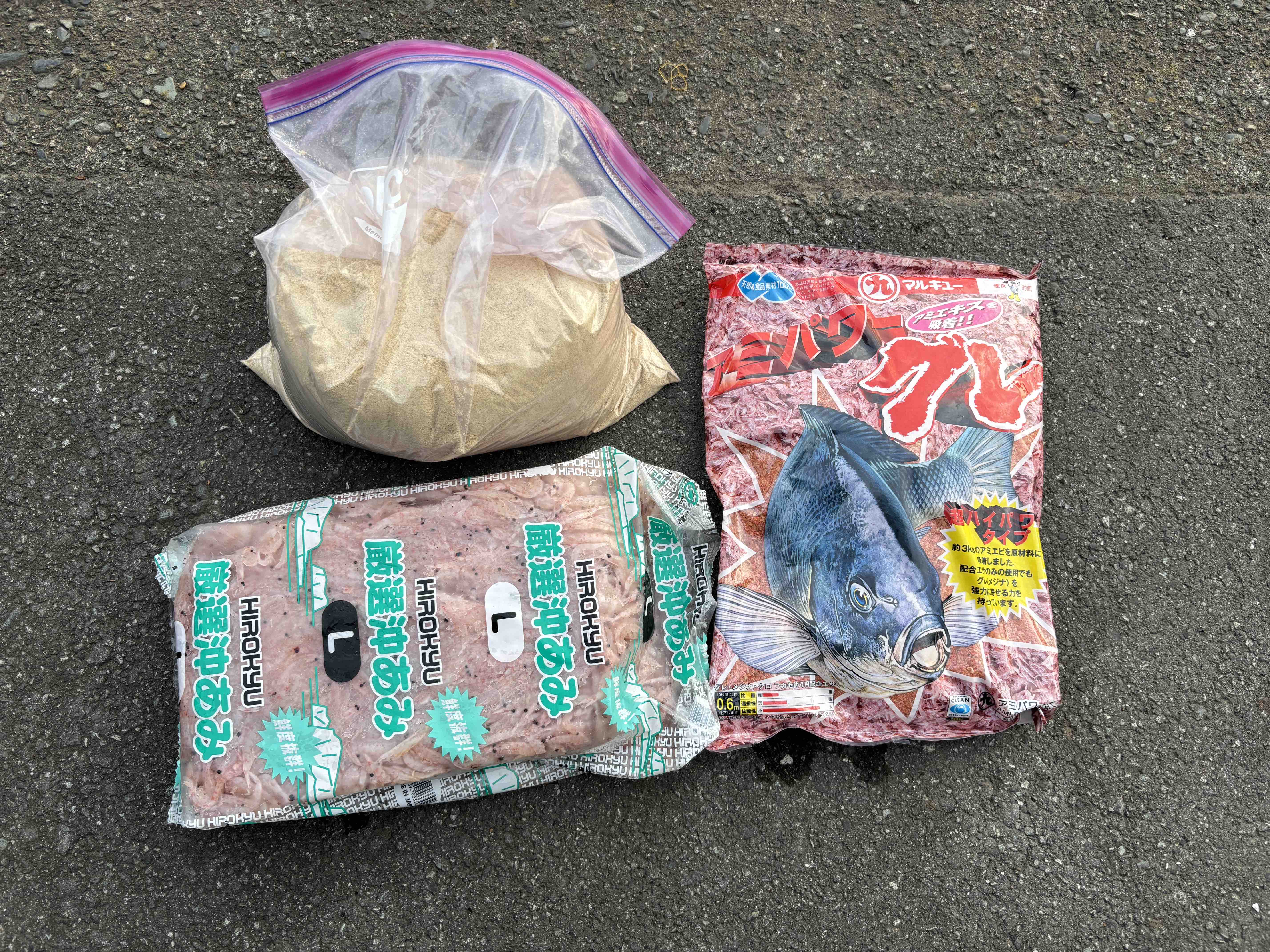

特に写真の激荒の集魚効果は凄まじいです。

これを入れる入れないで集魚力に明らかに違いが出るレベルです。

また、底付近を狙う釣りをする場合、サナギ粉を1袋入れても良いです。

ベース餌である米ぬかにサナギの集魚効果を足すイメージです。

マルキューだと通常サイズで170gですので、2キロの米ぬかに対して1袋がちょうど良いです。

そして、激荒が有効であれば、米ぬかにサナギ粉を混ぜるのもありです。

サナギを食わせ餌として使うのではなく、サナギ粉として集魚効果を高めるイメージです。

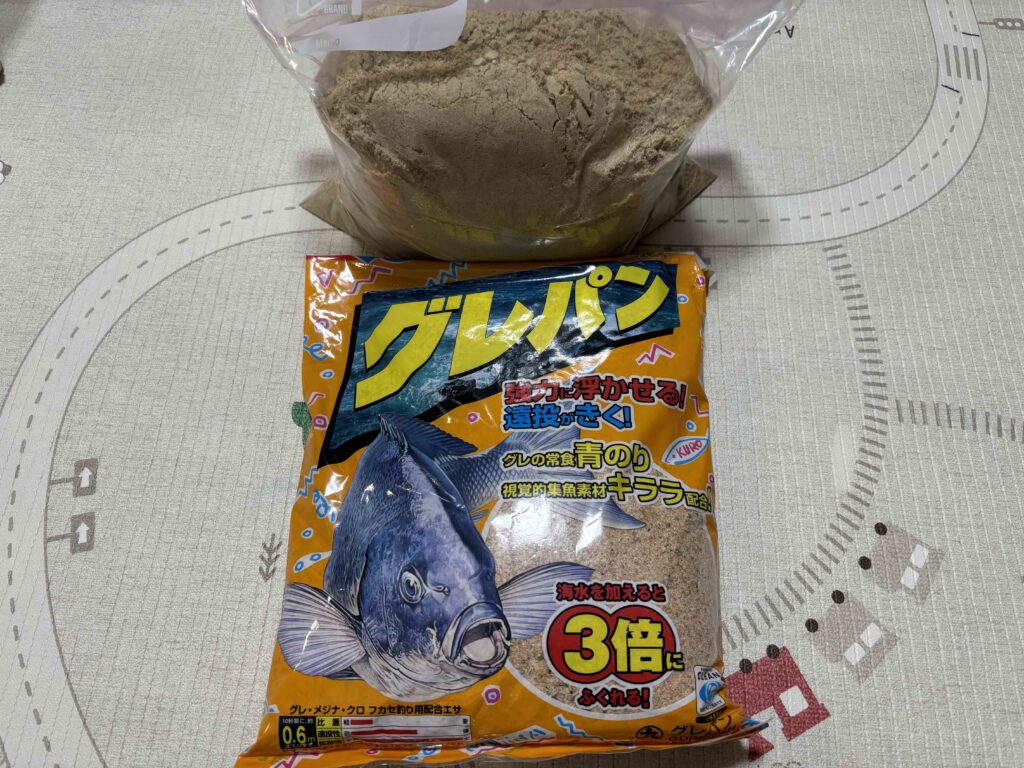

そして、低比重型の撒き餌として、おすすめなのは、定番餌「グレパン」を混ぜることで、集魚効果を追加したぬかパン撒き餌が出来ます。

いやいや、メジナ(グレ)用やろ!とツッコミが入るかもしれませんが、全然クロダイ(チヌ)にも使えます。

むしろ、シンプルに横に流れるような河口付近の釣り場や浅場の岩礁帯が絡むようなポイントは米ぬかとグレパンで中層をせめる撒き餌が効果抜群だったりします。

もちろんクロダイ(チヌ)=底付近という考え方で間違いはありませんが、クロダイ(チヌ)フカセ釣りの全てではありません。

むしろ、やり気のある魚(特に大型)を効率よく獲るには、中層まで浮かせてしまった方が良いです。

勘違いして欲しくはないのですが、大型の第一条件はポイントです。

ポイント有りきの撒き餌という点だけは誤解ないようにお願いします。

大型が出やすいポイントでは、あえて中層の釣りに徹するために、メジナ(グレ)用の撒き餌を用いることもあります。

そのため、大型を狙う僕の釣りの3分の1は「米ぬか」+「グレパンもしくはパン粉」の釣りをしています。

以前、僕も最初の頃は底付近の釣りばかりしていたのですが、釣り針が飲まれてしまうことが多くありました。

釣り針がなぜ飲まれるのかは色々理由があると思いますが、仕掛けのタナが深すぎていることが一つの原因だと感じました。

タナを浅くすることで、釣り針が飲まれずに魚が上がってきましたから、その時はタナを浅くした時が正解でした。

しかし、その後も釣りをしているうちに、針飲まれが多くなり、気がついたら、自然の中層の釣りになっていたという感じです。

「なんだ!中層まで魚浮いてくるじゃん!」と現場で独り言いってましたね。笑

固形物はクロダイ(チヌ)のイメージですが、メジナ(グレ)の場合もこのMSPが入ることで集魚効果というより、そのポイントに留まる時間が長くなっている印象です。

この他にも米ぬかに機能が薄い高比重な配合餌を加えて、全体のバランスを整えたり、配合餌自体が強い集魚効果のある成分を大量に含んているものを加え、集魚・摂餌効果を足してみたり出来ます。

自分がやりたい釣りや仕掛けに合わせて、ブレンドしながらアレンジできるベース餌として機能します。

ただし、何にでもブレンドできるわけではありません。

特に市販品の高比重な配合餌とは相性が悪いことが多いです。

まず物理的に混ぜにくいです。

市販品の高比重な配合餌と混ぜても、表層付近で、高比重な撒き餌だけが下に落ち、表層付近を米ぬかが漂うという、せっかくブレンドしたのにすぐバラバラになり、全く意味のない撒き餌となってしまうリスクもあります。

川砂を入れて、無理やり高比重に仕上げる方法もありますので、基本的にクロダイ(チヌ)をする場合、持っておいて損はないです。

川砂はホームセンターで安く売っています。できる限り細かい砂を選びましょう。

その方が撒き餌を投入した時に割れにくいです。

砂は撒き餌全体重量の大体8分の1から10分の1程度の重さを入れるのが目安です。

撒き餌が3キロなら300〜350g前後くらいのイメージです。

米ぬかの特性と入手および保管方法

米ぬかは簡単に言えば、白米以外の精米した不要な部分のことをいいますが、その中身はかなりの栄養価です。

玄米がとても栄養価の高い食べ物として知られているように、玄米の一部でもあった米ぬかにはかなりの栄養価が含まれております。

また、ほどよい油分も含まれており、撒き餌にした時に適度なフワフワ感を出し、撒き餌のボリュームを上げてくれる役割も果たします。

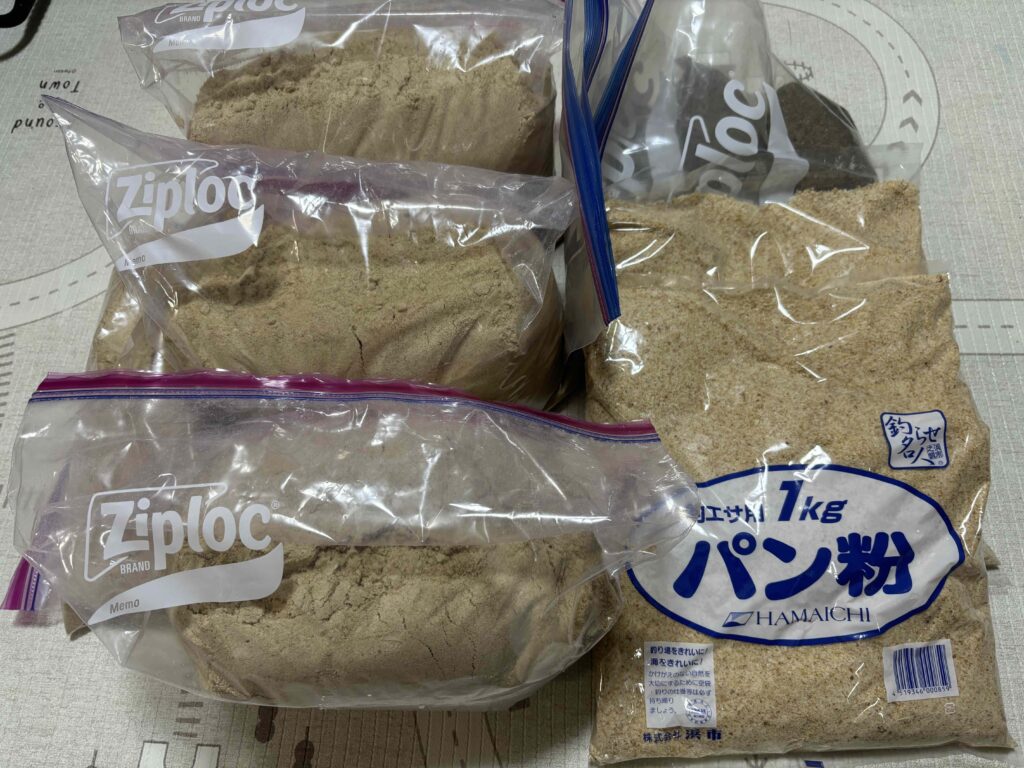

基本的に米ぬかの入手方法は「コインランドリーの横にあるぬかハウス」から無料で頂く形が多いのです。

ぬかハウスで無料で入手する場合、米ぬかを長期保管すると、中から虫が湧いてきて、それが増殖するリスクがあります。

その点、釣具店で販売されている米ぬかは消毒などされているのか虫が発生することがないので、長期保管にむいていますが、釣具屋さんで購入するとあまり米ぬかのメリットが得られないので、僕は「ぬかハウス」からありがたく頂いてくる方が良いです。

釣りの回数が多ければ多いほど、結構な節約になります。

これまで半日で2袋使っていたのが、米ぬかをベース餌にすることで、1袋程度におさめることが出来るので、単純に1袋分、安上がりの撒き餌となります。

これが撒き餌としての人気の最大の理由ではないでしょうか。

ですが、先ほども説明の通り、そもそも米ぬかは栄養価が高いので、市販品に栄養面で劣っているとは感じません。

ただ、市販品の撒き餌の方が専門性が高く、かつ、利便性が高いため、使いやすさが全然違います。

米ぬかを入れることで水分量やその他の混ぜ方など、工夫がある程度必要になってきますので、個人的には米ぬかをベース餌として使う場合、混ぜ方や水分量を記録しておいてください。

手っ取り早く作りたい場合、上の記事で水分量や作り方、ご紹介していますので、丸ごとパクって試してみてください。

より詳しく知りたい方向けに、米ぬかの特性や保管方法については、下記記事にまとめています。

最後までご覧いただきありがとうございます。