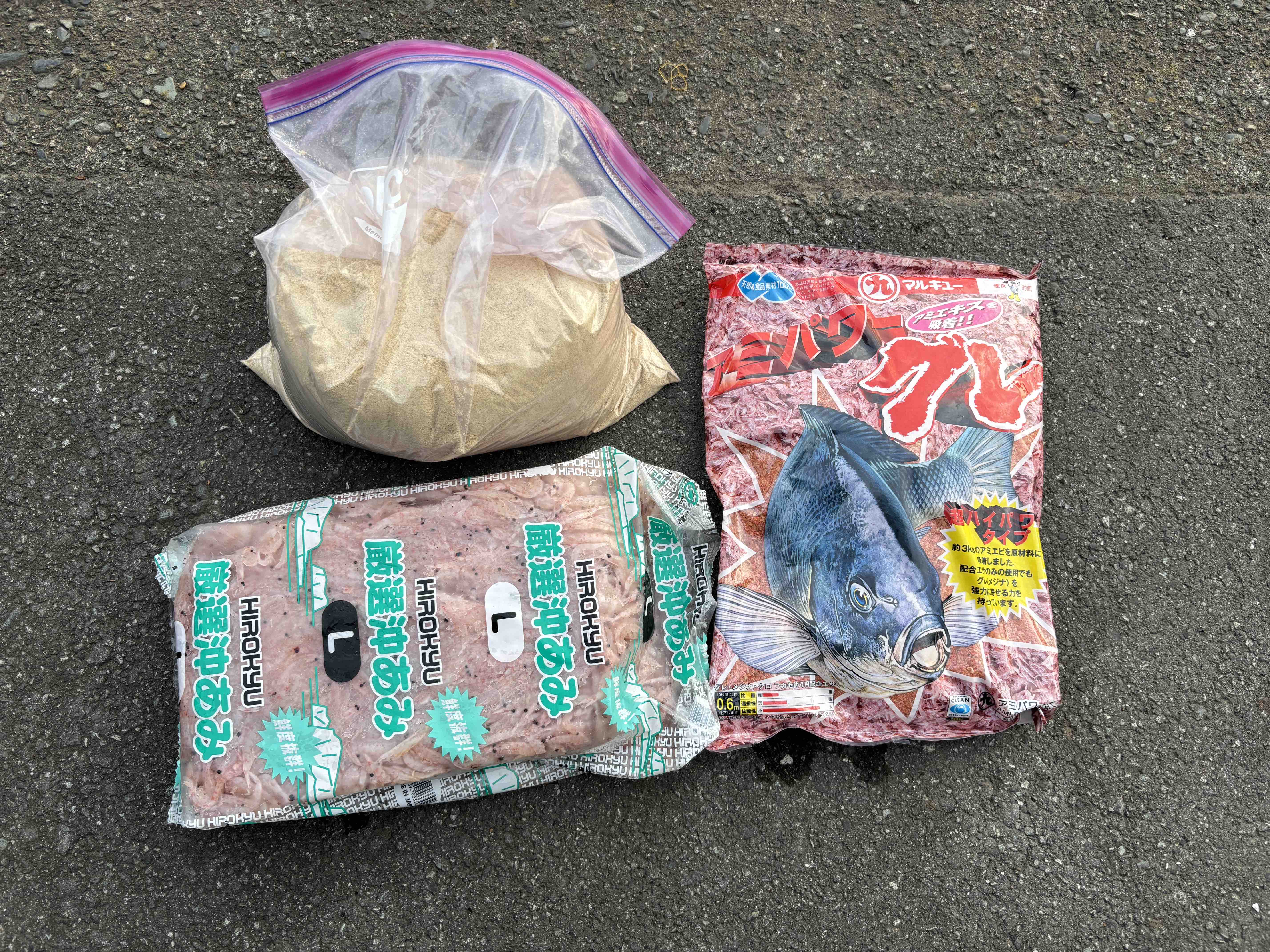

米ぬか撒き餌(コマセ)の水分量で失敗しないための写真3選

米ぬか撒き餌に興味があるけど、「作り上げた時の具合がわからない」「うまくいっているかわからない」と悩んでいる方向けの記事です。

米ぬかはほぼ無料のベースとしての撒き餌ですが、市販品のように作り方が明確にあるわけではなく、調整が必要な側面もあります。

作り方は下の記事で確認していただければと思いますが、こちらの記事では米ぬかの写真を元に米ぬか撒き餌の状態をご紹介します。

特にはじめての釣り場では水少なめにして、調整していくことが吉です。

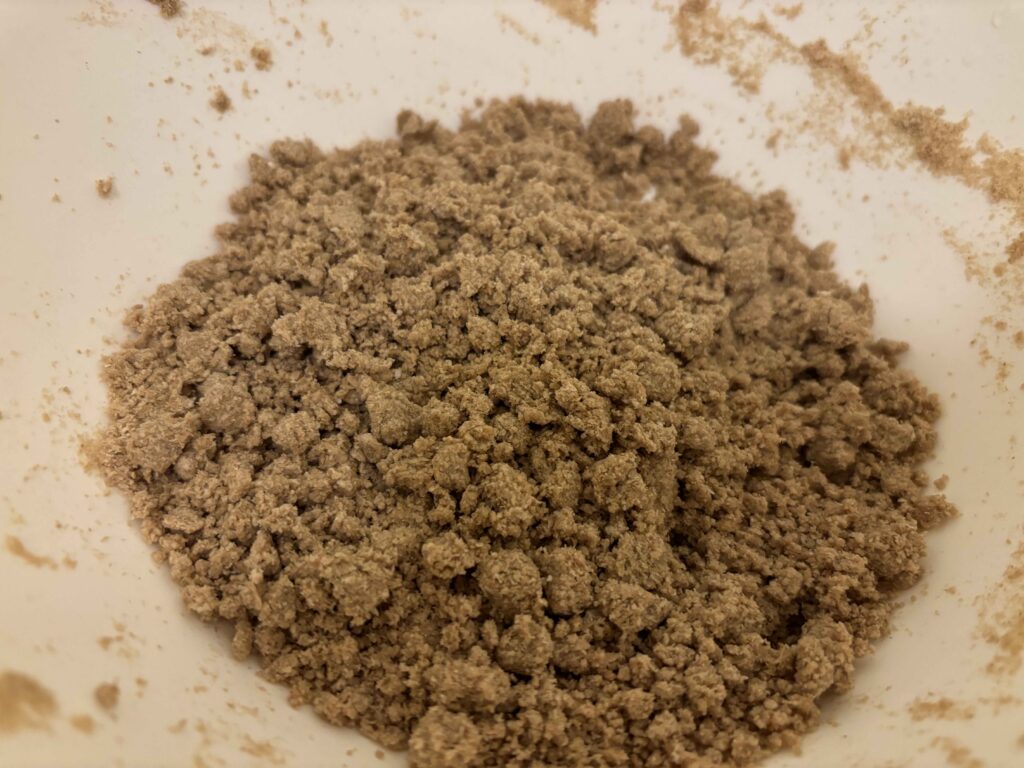

丁度良い塩梅の写真

米ぬかの基本的な作り方でも紹介していますが、米ぬかはまず、水分がぬかに軽く絡むイメージでふんわり作ることが重要です。

軽い塊がいくつも連なっているような感じが個人的には良い状態であると思います。

もちろん僕が思う良い状態ですが、的外れではないと思っています。

釣りの途中で遠投が必要になったり、底付近に撒き餌を効かせたい時に現場で練り込み調整するのが良いと思います。

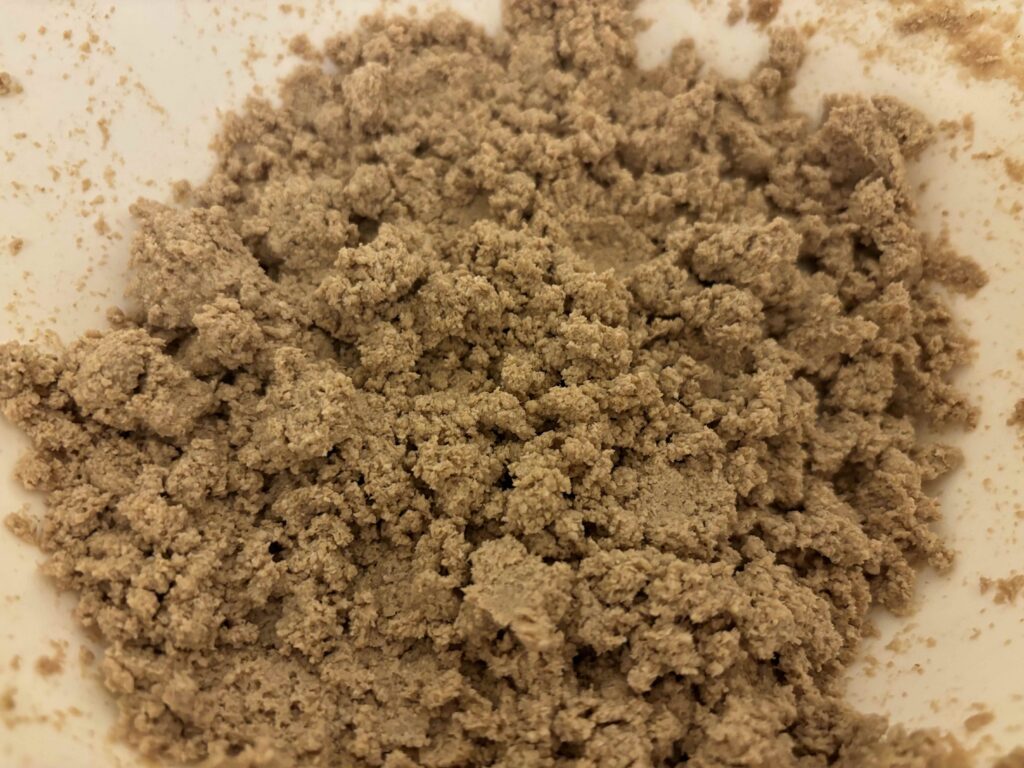

練り込んだ時の写真

全く同じ水分量の米ぬかを練り込むとこのようになります。

練り込むとは、空気が抜けるように押し込むようなイメージです。

写真では伝わらないのですが、手で触った時の感触が違いますので、ぜひ一度練り込んで試してみてください。

感覚で覚えてしまうのが一番早いです。

この練り込み具合になると、遠投がしやすくなったり、投入した時に撒き餌がバラけずにまとまって落ちやすい状況になります。

失敗した時の写真

最後に水分量が多すぎて、撒き餌としては失敗した時の写真です。

この状態になると、柄杓で投げようとしても途中で割れます。

予期せぬ方向に飛んでいったり、割れてしまって狙った場所から離れた箇所2箇所に飛んでしまうなんてこともあります。

原因は水分量が多く、やわらかすぎることです。

ざっくり作ろうとして、水分量が多すぎたとなってよくこの状態になります。

現地で万が一、水分量がわからなくなった場合、水分量を少しづつ足していき、調整していく方が良いです。

水分量が多く柔らかくなってしまった場合、米ぬかや他の配合餌を足して、水分を分散してあげるしかありません。

また、雨の日はせっかく作った米ぬかのすぐこの状態になってしまうので、水分を入れていない状態の米ぬかは予備として持っていった方が良いと思います。

予備の量は下の記事でも紹介していますが、米ぬか1キロくらいがちょうど良いと思います。

最後までご覧いただきありがとうございます。