撒き餌に使う米ぬかの入手・保管方法「コスパ最強の撒き餌」

昨今、撒き餌にお金をかけたくない、節約したいという方などを中心に無料で手に入る「米ぬか」を中心に撒き餌のベース餌として使用する人も多くなってきております。

今回は、米ぬかの基本的な知識・入手方法から簡単なキロ単位の計り方、基本的な保管方法まで解説します。

また、米ぬかを撒き餌に使用している人が周りにいるけど、少し懐疑的である方も是非、米ぬかの基本を知って欲しいと思っています。

米ぬかの基本知識

釣人が無料で手に入れる撒き餌のベース餌としての米ぬかとはどのようなものでしょうか。

基本的に、お米は玄米の状態から精米することで白米になります。

僕も大好きな白米です。

この白米になる過程で「ぬか(果皮・種皮・籾穀)」と「胚芽(はいが)」というものが取り除かれます。

これこそが、ウキフカセ釣りで使用する無料の「米ぬか」と呼ばれるものとなります。

正確には玄米の周りにある「ぬか層」と「お米の芽が出る部分の胚芽(はいが)」をまとめて「米ぬか」と呼んで、我々釣人はもちろん、ぬか漬けにしたり、発酵食品を作るのに使用したりするのです。

掃除にも使用されるそうです。

地方の田園では余ってしまうので、これを燃やしたりしていますし、生産される量に対して基本的に利用しない場合が多いです。

つまり、基本的には余っている状態です。

年間で約60万トンもの米ぬかが流通されているそうですが、無料で回収している分は計算されていないので、どれくらい廃棄されているか不明とのことです。

釣りや魚に関係するところで言えば、米ぬかは基本的に米油を抽出するために使用され、その後、脱脂ぬかとして養殖魚などの餌用に回っているのです。

養殖魚の餌用であれば、魚の健康状態が良好になったり、体重が増加する研究もあるようで、良質な餌としての側面もあります。

そのため、釣りで使用する撒き餌として使用しても悪いわけがないのです。

米ぬかは本来、玄米を食べる人にとっては一番欲しい場所ですので、良質なタンパク質、ミネラル分、酵素(釣り配合餌のパッケージにも記載されていますね)などの素晴らしい栄養素が大量に含まれています!!

特に100グラムあたりの白米や玄米と比べるとタンパク質は米ぬかの方が多く、リンやカルシウム、鉄と言ったプランクトンなどの海の生物には必須のミネラル分がぶっちぎりで含まれています。

それは魚にとっても一緒に、集魚効果は別として、魚視点からしても栄養のある食べ物なのです。

これを利用しない手はありませんよね。笑

ですので、ただ無料で手に入る米ぬかで安い集魚剤を作ろうという話ではなく、この米ぬかをベース餌にして、色々と工夫することで、変幻自在の撒き餌をご紹介するのが僕のコンセプトになっています。

また、籾殻の一部だと思いますが、米ぬかを海に撒くと、少し浮く部分が細かいですがあります。

おそらく、加熱して絞れば米油が出る米ぬかですから、油分が含んだ箇所(と言ってもかなり少量ですが)は単体では浮く性質があるようです。

そのため、米ぬかを撒き餌として使用した場合、魚を浮かす力があるのは油分が含まれ、海中をぬか単体の重さで漂いやすく、簡単に沈んでいかないという性質によるものではないかと考えています。

そうした性質から米ぬかに単純に水を入れた時の撒き餌としての機能は、かなり低比重でゆっくり沈んでいき、そして、練り込まないのが条件ですが、海中に入った瞬間バラけ出す撒き餌です。

なぜ、この米ぬかをベース餌と呼んでいるかと言えば、低比重+バラけやすいという性質が主な理由です。

高比重な餌を低比重な餌に変更は出来ませんが、低比重な餌をブレンドなどを駆使して、高比重に変えることはできるのです。

また、バラけやすい餌を練り込んだり、性質の違うものとブレンドしたり、砂を足したりすることで、まとまりを良くすることは出来ます。

つまり、この米ぬかをベースを何か機能を足していくことは可能なため、ベース餌として機能するわけです。

低比重でバラけやすい餌ということは、浅い水深ではそのまま使えますし、魚を浮かせるという展開の釣りをしたい場合はこの性質は多いに役立つのです。

そして、米ぬかが昔から多くの人に愛されて使用される基本的な集魚効果が「濁り」です。

対象魚は何であれ、魚は濁りが発生しているところが気になって見に来ることが多いです。

視覚的に濁っていることにより、「なんだあれ?」と思わせるきっかけとなるのです。

この効果はメーカーが出している集魚剤でなくても、米ぬかで代用が出来ます。

というか米ぬかの濁り効果は結構高いので、むしろ積極的に活用していくべきだと感じています。

原点回帰の米ぬか撒き餌

高齢の方であれば、記憶にあると思いますが、メーカーがそもそも集魚剤を作り出した最初のベース餌は米ぬかから始まりました。

米ぬかがベースで、色々な試行錯誤の上、昨今の非常に集魚効果の高く、機能性のある集魚剤への進化していったのです。

ブラックバス釣りでワームやプラグの釣りが流行り、それを海釣りで進化・深化させていく過程と似ており、そもそものルアーの原点と一緒で、米ぬかこそ撒き餌を使った集魚剤の原点なのです。

ある意味、原点回帰的な意味合いが強いのですが、そうした本来の原点だからこそ、釣りをすればするほど、この米ぬかを用いた釣りの本質がみえてくるのです。

米ぬかの入手方法

僕の住む横浜では、米ぬかの入手場所が少なく、意外と困っています。笑

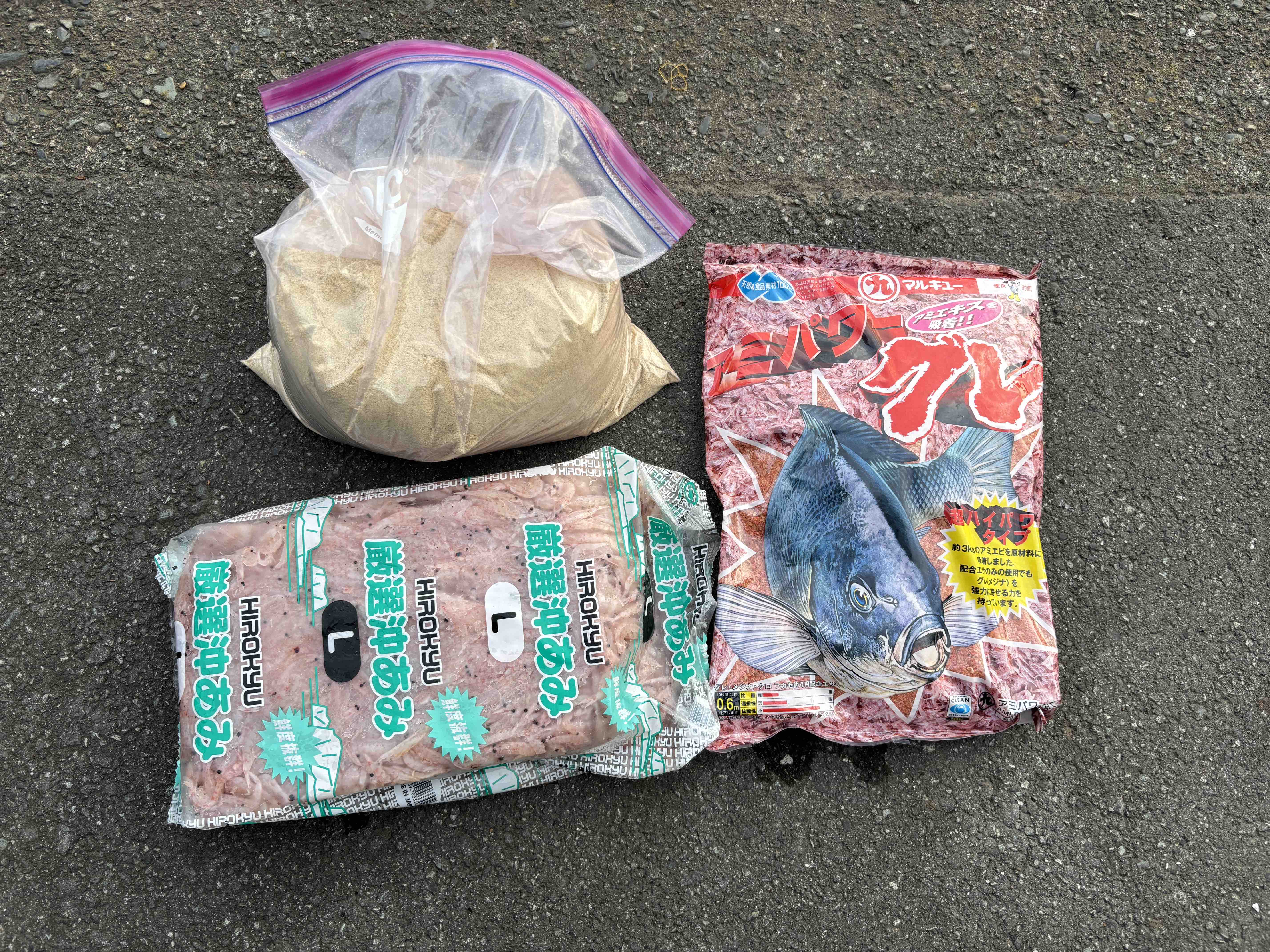

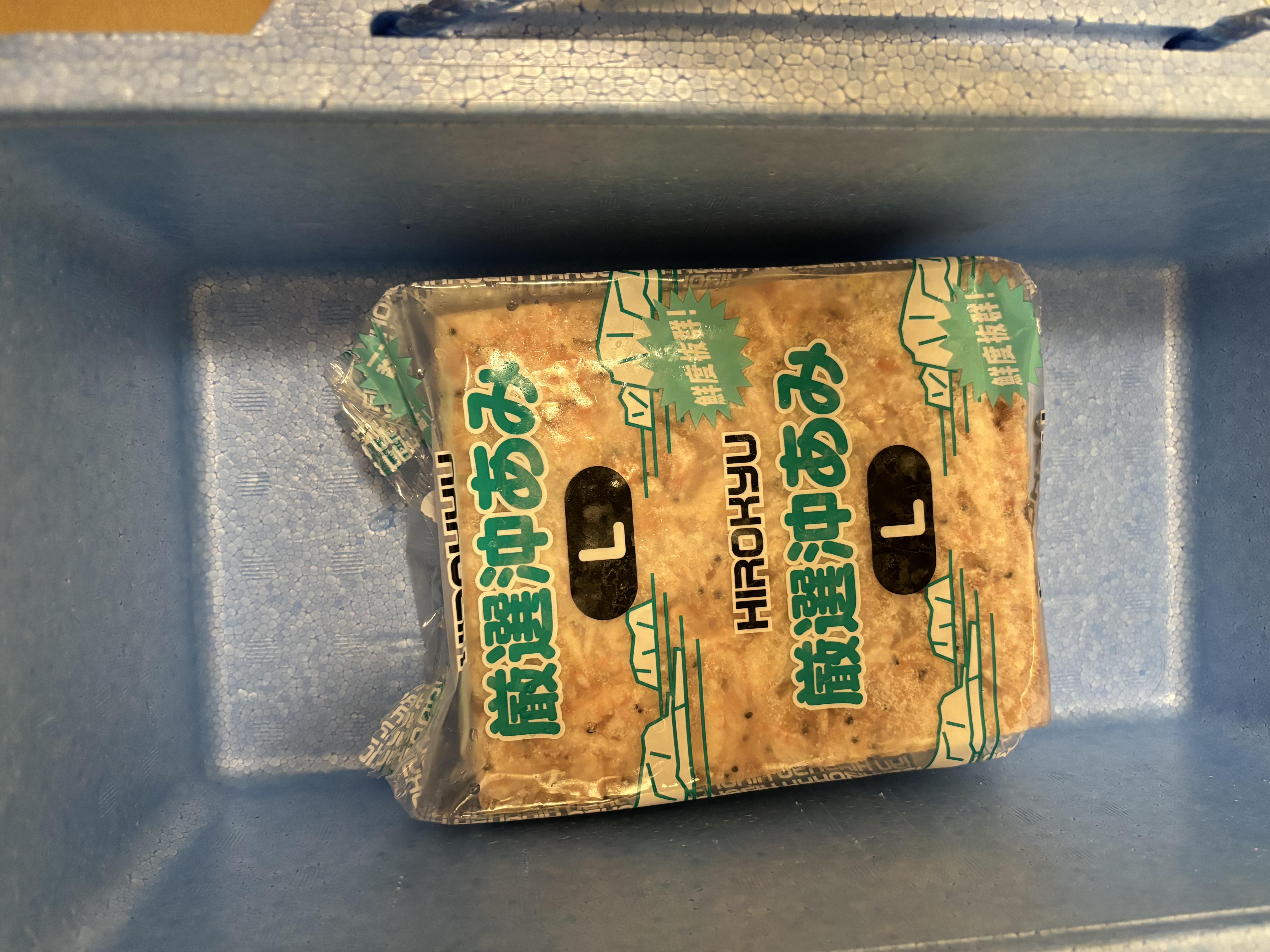

ですので、釣具店で売っている米ぬかを購入してベース餌として使うこともあります。

無料で手に入るから米ぬかを撒き餌に使うという考え方よりは、どちらかと言えば、撒き餌の増量や米ぬか本来のポテンシャルを引き出し、撒き餌としての機能を引き出す研究をしているようなイメージです。

僕の住んでいる地域は意外と特殊かもしれませんが、大体はコイン精米機があるところの横に大きな箱部屋(ぬかハウス)があり、そこから無料で米ぬかを持って帰ることが出来ます。

「お自由にお持ち帰りください」と書いてありますので、遠慮なく持って帰りましょう。

ただし、そこにある米ぬかはコイン精米機で精米されるたびに出てくるものですが、ない場合もありますし、ある程度節度を持って利用していきたいものです。

グーグルマップなどで「コイン精米機」で検索すれば、お近くの米ぬか回収場が見つかると思いますよ。

この米ぬかはコイン精米機からありがたく頂いてきたものですが、僕的に用意すべきアイテムは3つあります。

- バッカン+ビニール袋

- ジップロックXLサイズ

- 1,000ml計量できるカップ

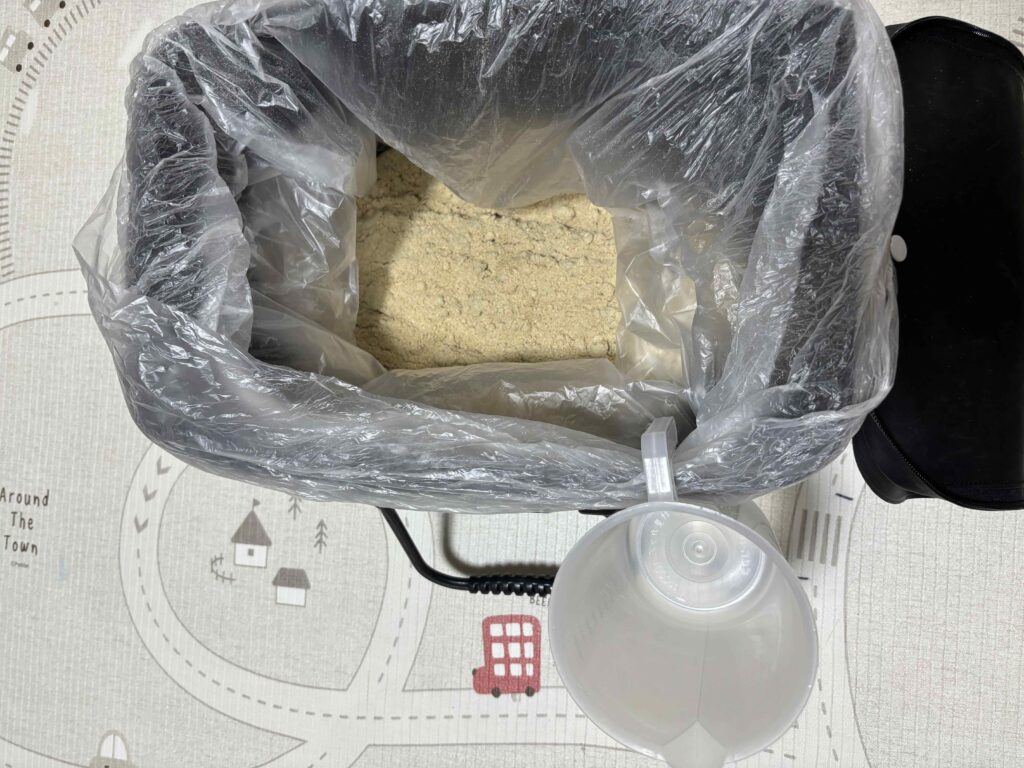

僕の場合、コイン精米機のあるところにビニール袋を設置したバッカンを持っていきます。

色々試した結果、この方法が一番やりやすいです。

持ち運びにも便利ですし、米ぬかを袋付きのバッカンに入れたあとに袋を取り出せば、そのまま米ぬかの計量が出来ます。

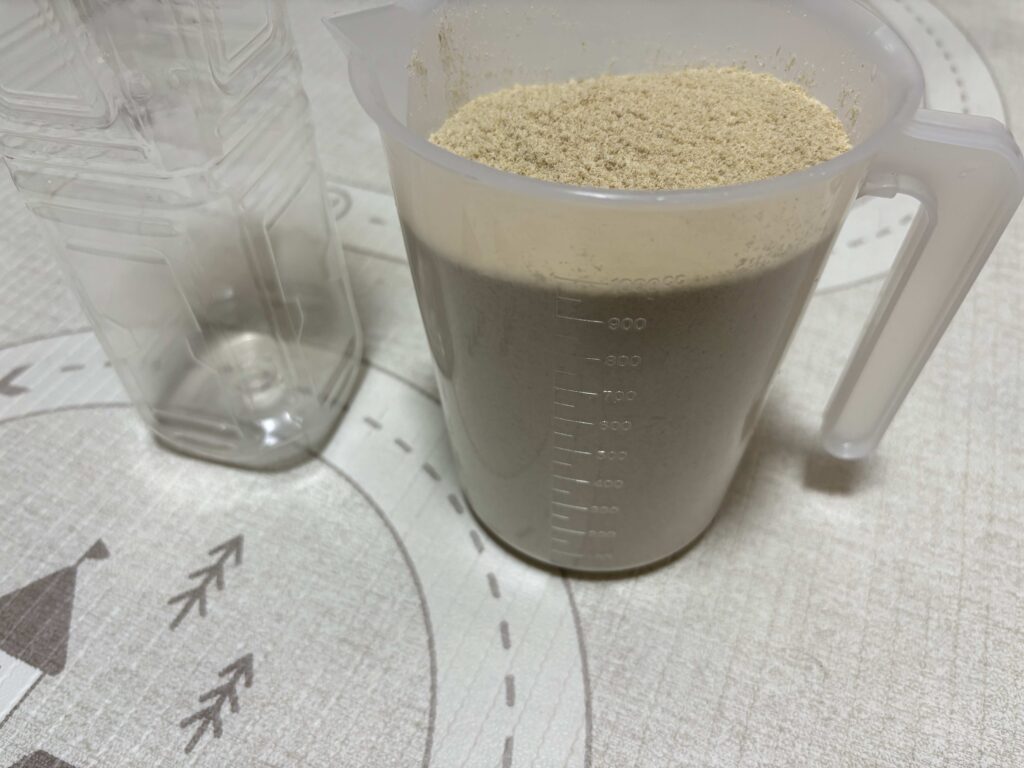

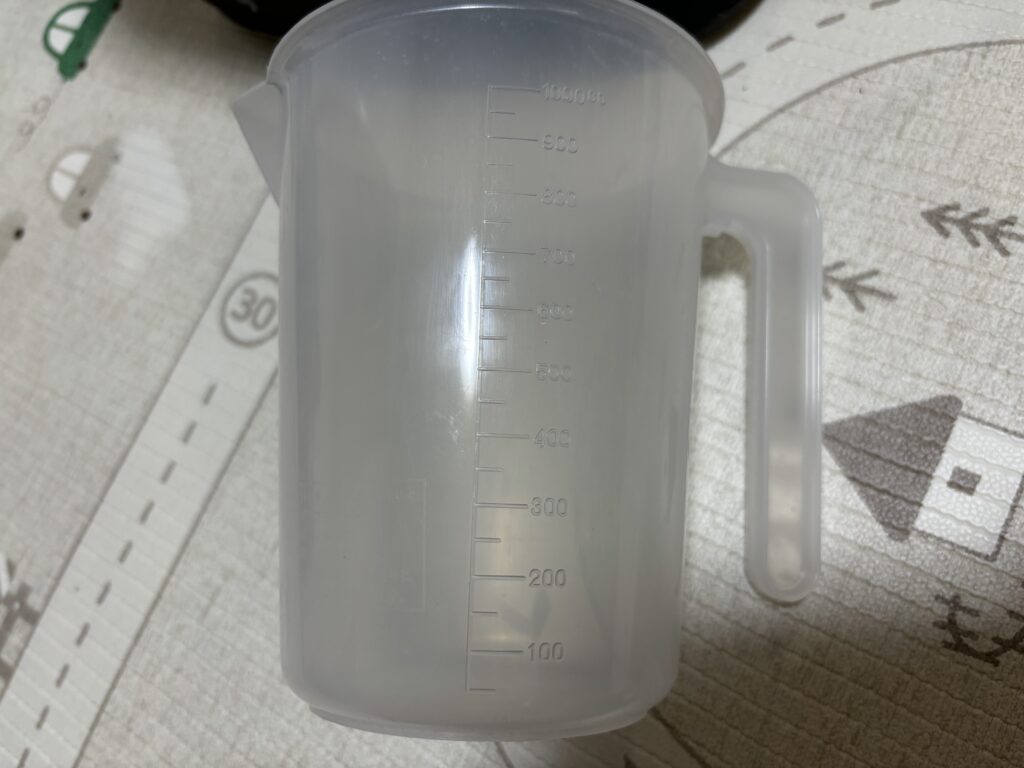

そして、1000ml計量できるカップですが、これは必需品です。

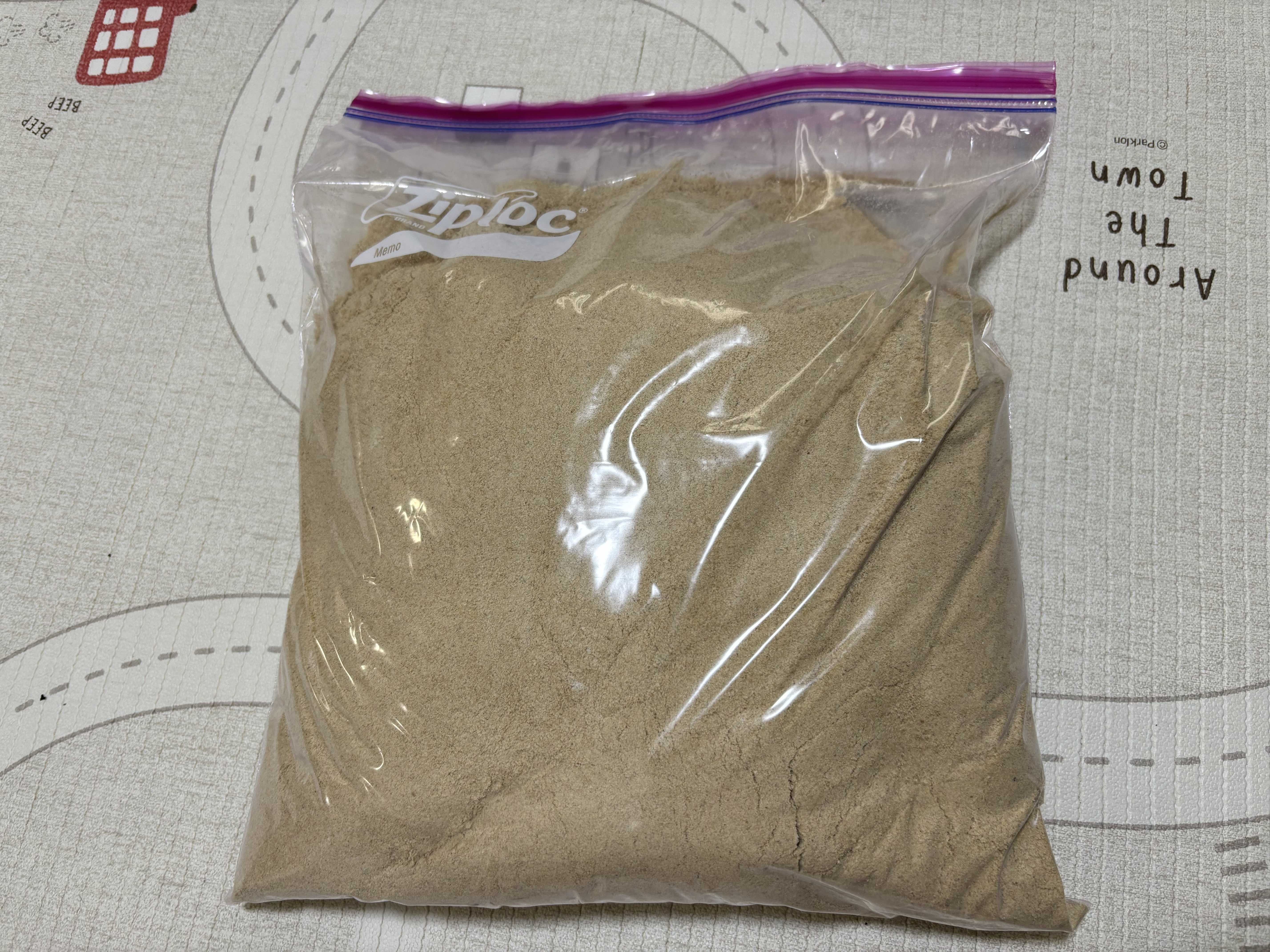

米ぬかを1キロ計量するのに、わざわざ、体重計などで重さを測るよりも、持ってきた米ぬかのミリリットル単位に変換して、入れた方が早くて楽です。

基本的に大体2,700ミリリットルが約1キロになります。

米ぬかは精米している銘柄により重さが変わります。

ちょっとピンクっぽい米ぬかだったり、黄色味が強かったり、精米した米の種類によって違います。

そのため、確実に誤差は発生していますが、気にし出すとキリがないので、2,700mlで割り切って1キロとしています。

僕が基本的に使うベース餌の米ぬかは2キロが多いので、コイン精米機から取ってきた米ぬかを5,400ミリリットル=約2キロ計り、ジップロックXLサイズに入れます。

2キロをベースにして使用するため、XLサイズがちょうど良いんです。

Amazonだと30枚入りで1,500円ほどなので、大体1枚50円くらいの計算です。

ですが、再利用できますので、実質はもっと単価は下がると思います。

ジップロックに入れておけば、2キロごとの保管もかなり楽ですし、使用する時の移動中に漏れてしまうこともありません。

撒き餌を作る時にチャックを開けてバッカンに入れるだけですので、袋で保管するよりは楽な気がします。

僕は撒き餌専用のバッカンの中で直射日光に当てないようにして、保管しています。

夏は中に乾燥剤を入れることもありますが、基本的にジップロックのままで大丈夫です。

また、大量に確保している場合、入手した日付順に使用するために、「日付」をマジックペンで書いておくと良いと思いますよ。

ベース餌として使うなら、きっちり測っておきたい

米ぬかやパン粉を利用した撒き餌作りの紹介は色々な方が行っておりますが、水分量や混ぜ方などはざっくりしたものが多いと思います。

オキアミが浸るくらいに水を入れるとかそんな感覚的な紹介の仕方です。

いつも作っていて慣れている方なら、仕上げ方法にもばらつきがなく、出来るのかもしれませんが、僕はあくまで撒き餌はメーカー集魚剤のように毎回同じ仕上がりで、釣りに再現性をもたらしてくれるものであるべきと考えています。

特に感覚で使っている人を非難しているわけでは全くありませんが、僕はある程度きっちり測ってからベース餌としての撒き餌を作っていきたいんです。

毎回、ちょっと粘りが多く出てしまったり、水分量が多くてやや割れやすいという状況で釣りをしたくないので、ある程度基準となる量を測って、自分の好みの定量的な水分量を入れて作っていけたらと考えています。

そのため、別記事では米ぬかの特性を考慮した練り方や別の固形物を足したり、メーカー集魚剤と混ぜてみたりするなどのアレンジを含めご紹介していきたいと思っています。

この通りに作れば、ある程度こういう撒き餌になりますよ、という紹介ですので、是非、参考にして頂けたらと考えています。

釣り方や仕掛けに合った使い分けをするためのベース餌が米ぬかになりますから、可能性は無限大です。

余談ですが、母方の祖父祖母が稲穂を作った後で、米ぬかを燃やしていたのを思い出します。

米ぬかを見るたびに少年時代を思い出す不思議な感覚です。

最後までご覧いただきありがとうございます。