撒き餌の使い分け4パターンとブレンド方法まとめ「基礎知識」

今回は撒き餌を使い分けるための4パターンとそのブレンドする方法をまとめています。

オキアミの水分量をどう考えるかなども含めて、市販の撒き餌をうまくブレンドする方法をご紹介します。

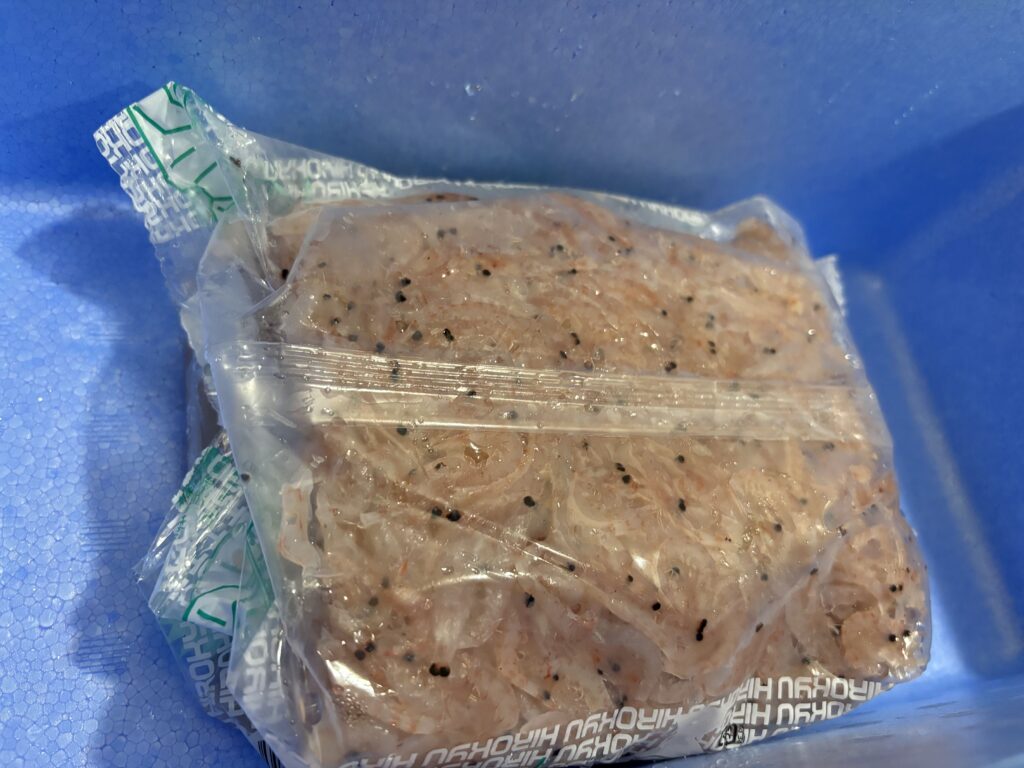

撒き餌をブレンドすると、袋を半分使用するなどで、撒き餌を小分けにして保管する必要があるのですが、臭いや漏れなどが気になる方向けに小分けにする方法からご紹介します。

撒き餌を小分けにして保管する時の注意事項

結論からお伝えすると、僕が米ぬかを保管しているやり方なのですが、2キロくらいなら、ジップロックXLサイズ、1キロくらいならジップロックLサイズに計量カップなどで入れておくのが一番良いと思います。

大体、撒き餌は1.2キロから3キロ前後で1袋ですが、比重により重さが違います。

そのため、袋の量の半分残しならXLサイズ、3分の1残しならLサイズが丁度良いです。

きっちり計りたい人は食品用の量り(ハカリ)で重さを調整してください。

余った撒き餌を袋の中に残しておき、袋を折りたたんで置いておくと、なぜか匂いが漏れてくるんですよね。

室内保管なので匂いは絶対出したくない!ということで、基本的に僕はジップロックで閉じてしまいます。

※何の撒き餌かわからなくならないように、撒き餌の名前はマジックペンで忘れずに書いておきましょう。

失敗談ですが、僕も漏斗(ロート)でペットボトルの中に保管する方法を試したりしたのですが、大きな漏斗(ロート)でも、撒き餌が詰まってしまってうまくいきませんでした。

漏斗に詰まった撒き餌を割り箸で押し込むと撒き餌の特性上、ぎゅっとより固まってしまって、より詰まってしまうという笑えない状況に・・・

ですので、市販の撒き餌を臭気対策で、小分けにする場合、ジップロックなどの封ができるビニール袋にするか、塗料などを保管する口が大きいプラスチックケースが望ましいです。

配合餌4パターンの使い分け

- 低比重+拡散

- 低比重+遠投

- 高比重+拡散

- 高比重+遠投

市販の配合餌は非常に優秀で、米ぬかなどで色々試してみているこちらとしては市販の配合餌が本当によく考えられていて、使い勝手が良いと日々感じます。

そうした配合餌の組み合わせを考える上で、闇雲に混ぜても効果は薄いです。

狙ったタナやどんな釣りをしたいのかによって配合餌の種類が変わってきます。

細かい点を考慮すれば無限のパターンがあるのですが、まずは大雑把な4パターンから紹介します。

また、比重を考える上で配合餌・集魚剤のバッケージに「沈下速度」が記載してありますが、それで配合餌全体の比重のイメージがつきます。

1秒につき0.8m沈むと記載があれば、かなり低比重ですし、1秒につき3m沈むとあれば高比重です。

低比重+拡散

配合餌の表記的にメジナ(グレ)と記載されていることが多いパターンです。

米ぬか単体を撒き餌に使用した場合もこれに該当します。

特に遠投する必要もなく、手前から中距離にかけて中層に撒き餌をバラけさせて効かす場合によくあるパターンです。

魚を浮かせていくことが釣りをする上で求められます。

配合餌の水分量を少なめにして、軽く混ぜていく作り方をします。

配合餌によっては、練れば寝るほど粘りが出るタイプですと、反対に軽く混ぜるだけでのこの低比重+拡散させるタイプに仕上げることも出来ます。

低コストで低比重+拡散性の撒き餌は「ぬかパン」が有名です。

低比重+遠投

配合餌として、メジナ(グレ)の遠投用としてのパターンが多いです。

メジナ(グレ)を狙っている時に近場に大量の餌取りが湧いてしまっている時やそもそもポイントが遠い時などに使用します。

水を少なめで作ることが多いのですが、遠投が必要な分、よく混ぜ込んで練り込んで、粘りを出し遠投生を高めることが重要です。

意外と撒き餌作りに慣れていないと、うまく作れない配合餌のパターンです。

また、沖を流れる潮に同調させる釣りのため、いい加減な釣りをしてしまうと結果が出ませんので、ややベテラン向けの釣りであると感じます。

高比重+拡散

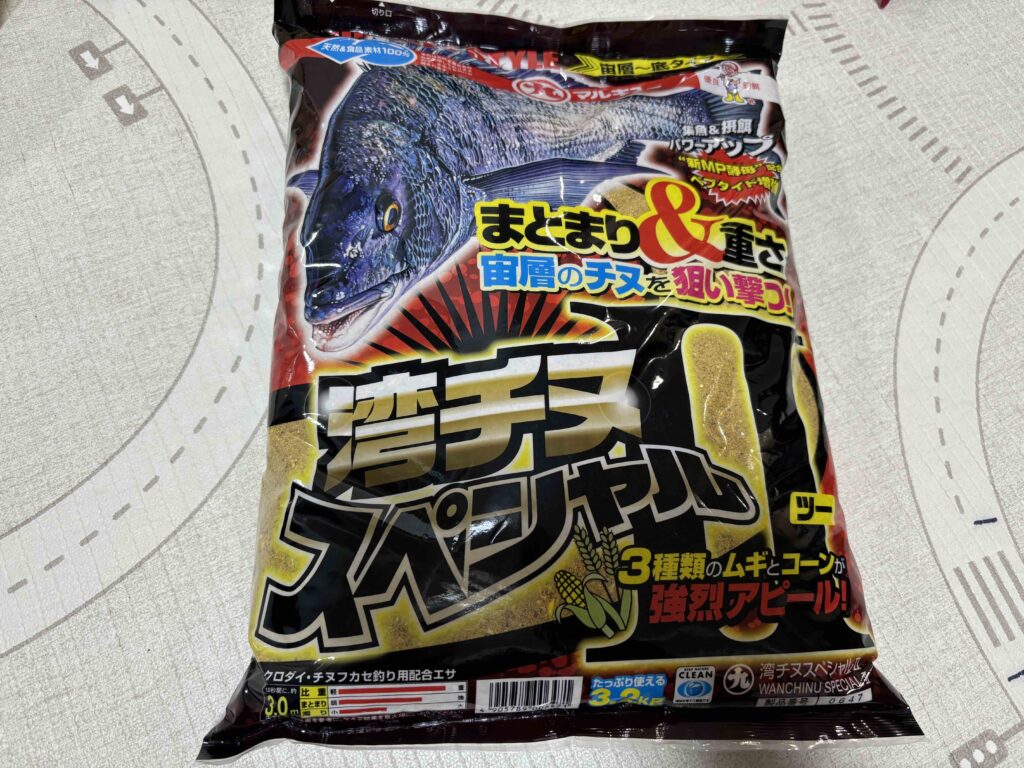

配合餌のブレンドとしては湾内や防波堤などのクロダイ(チヌ)の配合餌に最も多いパターンで、配合餌に水分を多く使用するケースがほとんどで、僕も市販品の配合餌を使う場合、クロダイ(チヌ)はこのタイプを好みます。

ただ、中層を狙う時のことも考慮し、練り込みすぎないことがポイントです。

水は多めですが、軽く混ぜる程度が一番良い状態です。

底を狙う釣りではなく、クロダイ(チヌ)を中層に浮かす、または中層にいる魚を狙う釣りに適しています。

イメージとして、高比重を用いることで底付近にいる魚に同調させるのではなく、底付近には軽く撒き餌が拡散されているイメージで、その周辺の魚が興味を持ち、浮いてくるところを中層の釣りで狙うという場合によく使用します。

高比重+遠投

一般的なクロダイ(チヌ)の配合餌にとても多いパターンです。

おそらく、メジナ(グレ)釣りで使用する配合餌ではほとんど売っているタイプはありません。

遠投と記載しているので、遠投に使うのかと思いきや、底に撒き餌を効かせるための遠投性であり、言い方を変えれば粘る撒き餌です。

水をかなり多めに使い、よくよく練り込むことで粘りを出し、一気に底まで沈ませる釣りに最適です。

棒浮きなどで、ポイントを作りクロダイ(チヌ)を一箇所に集める釣りが得意な撒き餌です。

4パターンを中心に考えると間違いが少ない

先ほど大まかな撒き餌の特性4パターンを紹介しましたが、この4パターンに分類することによって配合餌から作る撒き餌の特性が理解しやすくなります。

自分がどのような釣りをするかに応じて、このパターンのどれに該当するのかを考えていくべきです。

例えば、クロダイ(チヌ)で海底に一点ポイントを作る釣りをしたいので、あれば、高比重+遠投という特性を持つ配合餌を探していきます。

同じ特性同士を組み合わせても良いですし、「高比重+遠投」に「高比重+バラけ」という形で、より撒き餌の広がる範囲を広げるブレンドをしても良いのです。

また、クロダイ(チヌ)を中心に、コーンや麦などの固形物を足していき、撒き餌により魚の足止め力を加えていくのも有りです。

このように自分がどのような釣りをしていくのかを理解した上で、配合餌の特性を考慮してブレンドしていくことが効果的です。

例えば、「低比重+拡散」と「高比重+遠投」の特性を持つ配合餌を組み合わせた場合、配合餌同士が喧嘩して、うまく混ざらずに、投入した瞬間に表面上は混ざっているのに、海水に入るとその比重の違いから表層で低比重な撒き餌がバラけ、その下に向かって高比重な撒き餌が落ちていくというチグハグな撒き餌になりかねません。

もちろん、全てうまくいかないというわけではなく、配合餌同士が喧嘩してしまう要因の多くはこのパターンを外しているからということが多い気がします。

状況に応じて練り方を考えることも重要

撒き餌のブレンドの紹介でしたが、実は現場で撒き餌の練り方を変えるだけで、多少は特性を変えることが出来ます。

配合餌の中には「粘りを出すことで遠投生を高められます」と記載がある製品もあり、そういう製品は実は現場での状況や判断によって撒き餌の特性を変えることができるので、とても便利な配合餌です。

水を少なめは低比重、水多めは高比重で考え、そこに練り込み具合を変えることで、ばらけやすいしたり、遠投しやすくしたり出来ます。

最初はポイントを作る釣りをしない限り、バラける撒き餌を作り、その後、状況に応じて練り込んでいくという流れが一番理にかなっていると思います。

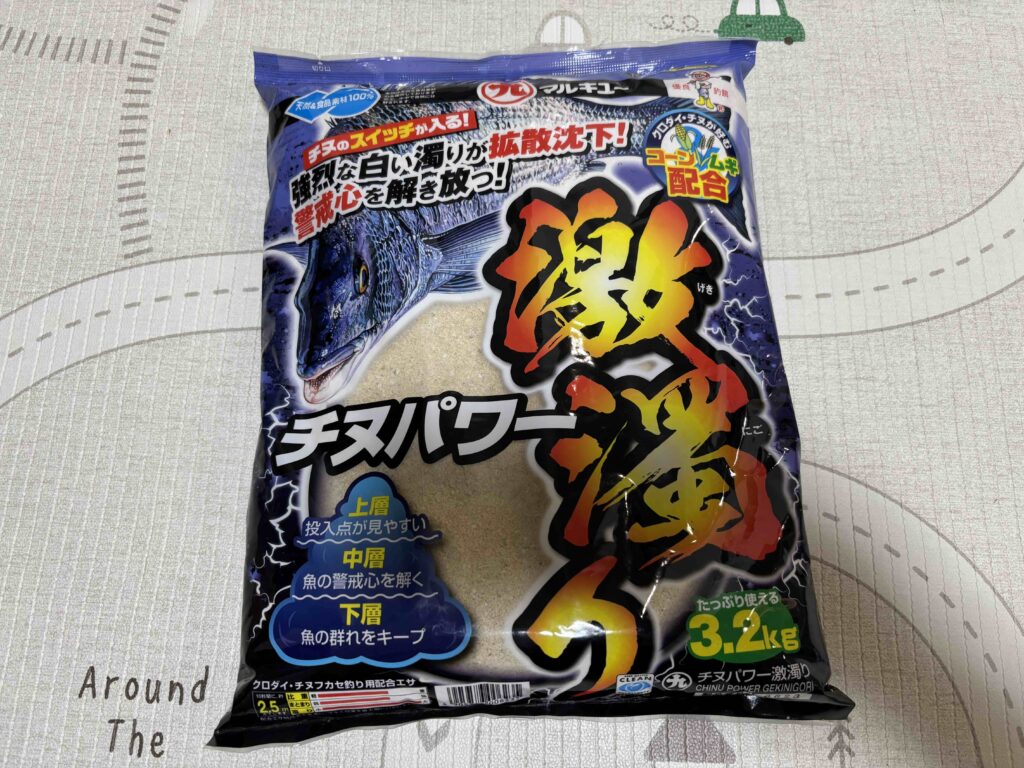

白色の配合餌の力

メジナ(グレ)用にしても、クロダイ(チヌ)用にしても白く濁ったり、白い配合餌が売っています。

白色にすることで、潮の動きや変化を理解しやすい撒き餌になります。

撒き餌が折れ曲がっていき、潮の上下で差がある点に気がついたり、沈むスピードが遅くなったり早くなり、変化に気がついたりと撒き餌を観察していることでわかる変化がより明確になるのがこの白い配合餌です。

また、クロダイ(チヌ)の場合、どんなに集魚効果のある成分を使ったとしても視覚的な濁りが最も効果的に遠くから魚を寄せると思っています。

クロダイ(チヌ)は甲殻類などを捕食する際に濁りがあるところに行き、捕食している傾向があり、濁り=餌が逃げていると判断しているのかもしれません。

そうした効果もあり、濁りをうまく活用していくことで普段よりも良い釣果が出るかもしれませんよ。

また、市販の配合餌の最大の魅力はメーカー独自で開発した集魚および摂餌効果を高める成分がたくさん含まれていることです。

この点を考慮し、魚の寄せに特化するのか、食わせに特化するのか、何を求めているのかにより、選ぶ製品も変わってきます。

色々ブレンドするのも楽しいですよね。

撒き餌をブレンドする時の基本的水分量

基本的には配合餌+オキアミ冷凍ブロックを混ぜるという前提でお話をします。

上記の4パターンの話を理解いただければ、現場での水分量を調整して、撒き餌の練り込み具合を調整して、自分好みの撒き餌を作ることが重要なのですが、最初の作り方として具体的に説明していきます。

全て水分量に因数分解して計算する

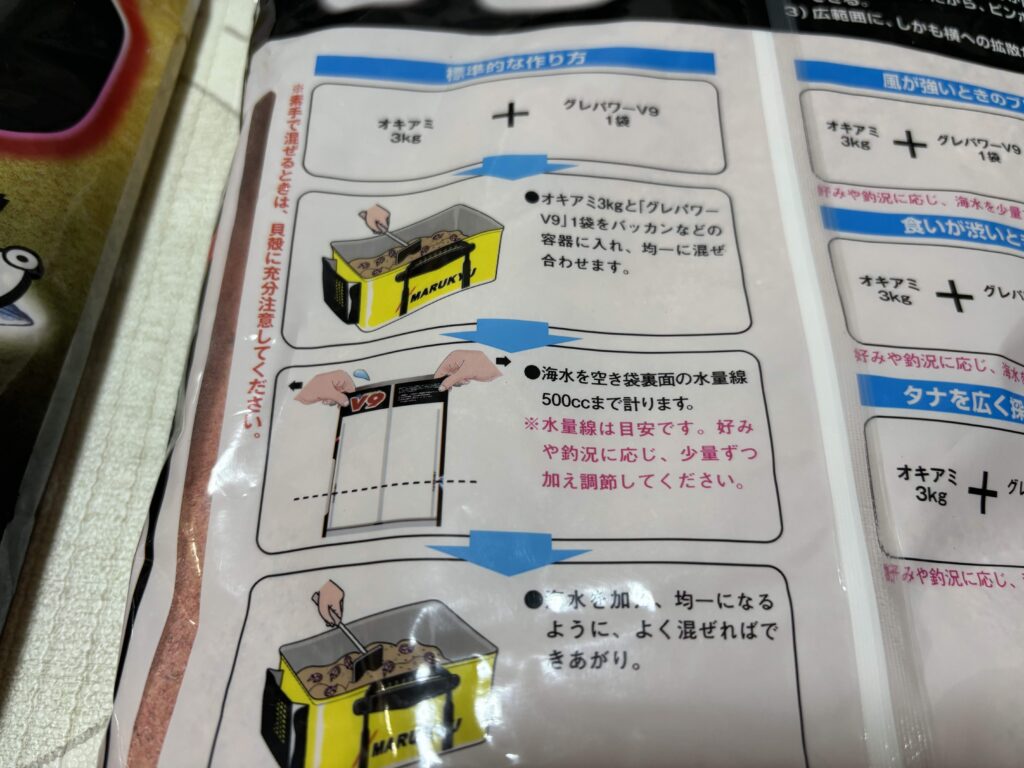

撒き餌をブレンドする際に、メーカーの配合餌のパッケージに推奨パターンとして載っている場合、その通りに作ればベーシックな撒き餌が作れるのですが、推奨パターンがなくオリジナルでブレンドする場合です。

これを作る場合のご紹介です。

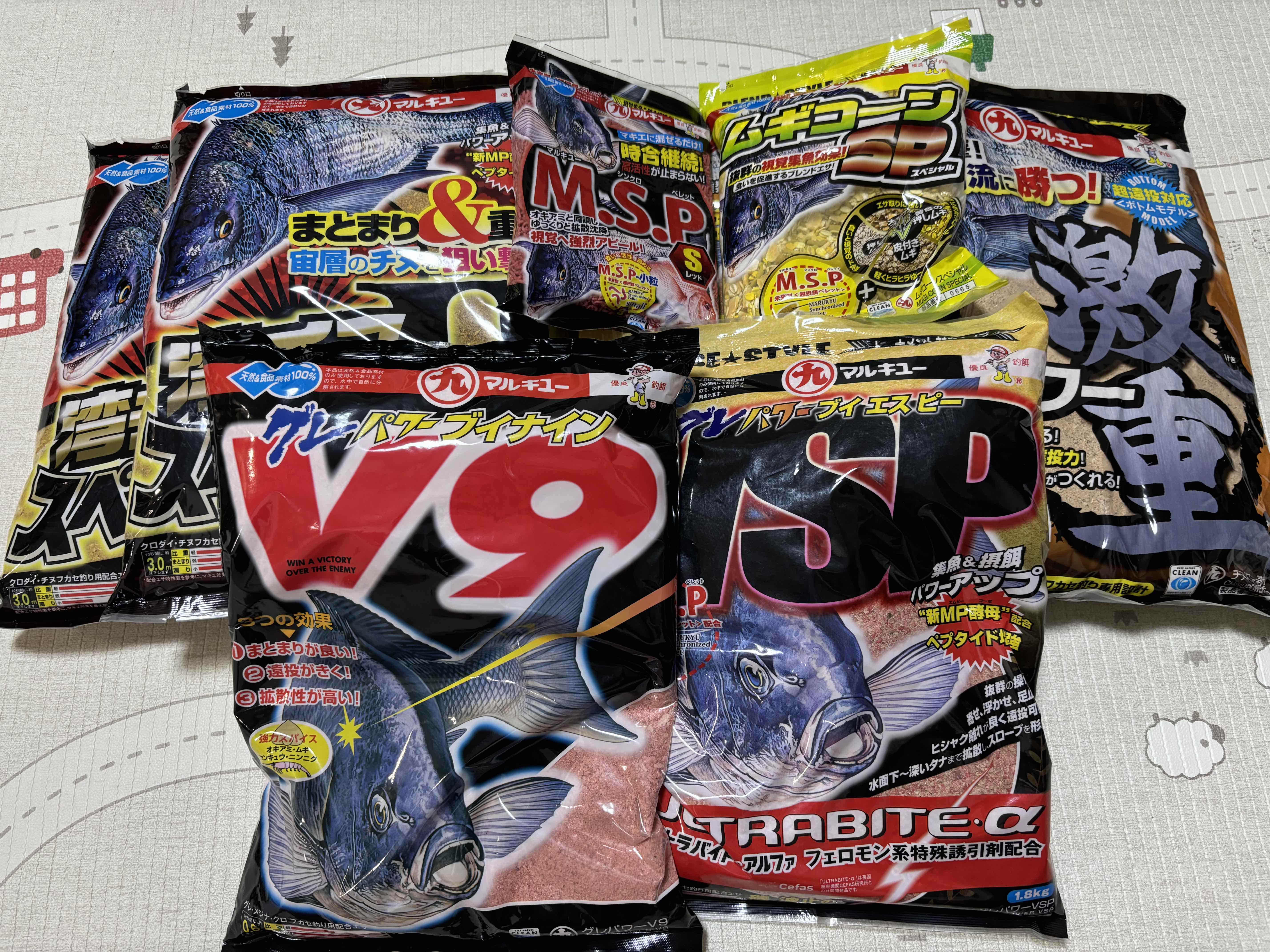

僕自身はマルキューの配合餌を使用することが多いので、具体的な商品名はマルキューばかりになり、恐縮です。

オキアミブロックの水分量は1.5キロは400mlとして扱います。(高比重に仕上げたい場合、600ml)

※ただし、オキアミはメーカーなどにより水分量がばらつきますので、あくまで目安です。

現場で混ぜて水分量が足りないと感じたら、必ず調整が必要です。

※オキアミブロックが3キロの場合、800ml

激荒(さなぎとコーンが入った冷凍餌)を入れる場合、100mlとして扱います。(高比重に仕上げたい場合、200ml)

使用したい配合餌のメーカーホームページや配合餌のパッケージに記載されている単体での水分量を確認する(この時にオキアミキロに対しての水分量は必ずチェックしてください)

※水分量の記載がない場合、現地で海水を100〜200mlごとに入れていき調整してみるしかありません。

水分量が少なすぎる場合は足せば良いですが、多い場合、追加の配合餌がないと調整ができません。

ですので、少しづつ水分を足していくことが重要です。

使用したい配合餌Aはオキアミ1.5キロに対して、水分量が400mlとして、混ぜたい配合餌Bはオキアミ1.5キロに対して水分量が1000mlとします。

この場合、オキアミを3キロ使うので、オキアミの水分量が800mlですので、全ての配合餌を混ぜたときの水分量は400+600+800で1800必要となります。

オキアミを3キロ使って配合餌AとBを混ぜる場合の水分量シンプルに1800-800(オキアミ分)で1000mlとなります。

オキアミを1.5キロと激荒を一袋入れるとした場合、1800-400(オキアミ1.5キロ分)-100(激荒分)で使用する水分量は1300mlとなります。

仮にオキアミを4.5キロ入れた場合、前提となる1800-1200(オキアミ4.5キロ分)で水分量600mlとなります。

このように計算していってください。

※撒き餌を半分や3分の1使用する場合は、水分量を半分にするか、3分の1してください。

そして、現場で高比重に仕上げたい場合は少しづつ水分を足していってください。

このように色々とブレンドする場合、全て混ぜた時に全体の水分量がいくら必要なのかを計算して割り出すことで、ブレンドした撒き餌の水分量を知ることができ、調整することができます。

もちろん、メーカー推奨の水分量が全てではありませんし、現場での調整も必要です。

※特に、オキアミはメーカーなどにより水分量がばらつきますので、あくまで目安です。

その際は、配合餌の4パターンをみて、自分の仕掛けや釣り方がどのような撒き餌にマッチするのかを考えて、試していただければと思います。

最後に配合餌の予備について

磯なんか特に、釣り場で潮をかぶったり、雨が降ってきたりで撒き餌の調整を余儀なくされることがあります。

そのため、調整用として、配合餌を袋半分から1キロは持っていた方がいざという時に役に立ちます。

万が一、思った仕上げりにならずに調整した場合にも使えますので、ぜひ、少し予備を持っていってみてください。

僕の場合、米ぬかを1キロ持っていき、調整剤として、予備として使います。笑

最後までご覧いただきありがとうございます。